舊周

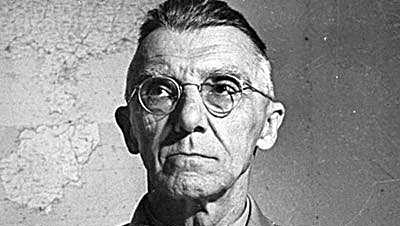

摘要:史蒂夫在抗日戰争期間擔任中國戰區參謀長,負責美國對華援助的配置設定,後來被提升為四星上将,那麼他的軍事才能有多強?

史迪威在戰争期間擔任中國戰區的參謀長,負責配置設定美國對中國的援助,後來被提升為四星上将。

要談談這一點,讓我們從史蒂夫的經驗開始。

約瑟夫·史迪威于1883年出生于美國佛羅裡達州的帕拉特卡。他于1900年被西點軍校錄取。他于 1904 年從西點軍校畢業,被派往菲律賓的第 12 步兵團服役。1911年11月,他首次來到中國,通路了上海、廈門、廣州、漳州、香港等地。1919年8月,他在加州大學伯克利分校學習中文。1920年8月,他作為駐華美軍的語言軍官第二次來到中國。1921年至1922年,他被國際救災委員會借用,擔任從廬陽到山西軍都,陝西韶關到西安的道路總工程師。1922年至1923年6月,他在美國駐華大使館武官辦公室任職。回到美國後,他繼續在本甯堡步兵學校,利文沃思指揮和參謀學院學習。1926年9月,他第三次來到中國,擔任天津美軍第15團營長,是以他遇到了擔任副司令的馬歇爾。1929年6月,他回到美國,擔任本甯堡步兵學校戰術系主任,馬歇爾恰好是本甯堡步兵學校的副校長,再次成為史迪威的上級。

1935年7月,史蒂夫第四次作為武官來到中國,擔任美國駐北平大使館的武官。1937年7月,中國全面抗日戰争爆發,史迪威一直在蘭州、台爾莊、長沙、重慶等地調查戰情。1939年8月,他回到美國,擔任第2步兵師、第7師和第3集團軍第3旅旅長。

1941年12月,太平洋戰争爆發後,由于史迪威在美軍中被公認為"中國通行證"——多次在中國服役并說中文,他被任命為中國戰區參謀長和美軍在中緬印戰區的司令——正是馬歇爾把他推薦給羅斯福擔任該職位。

除了在中緬印戰區指揮美軍外,史迪威的工作是"指揮配置設定給他的中國軍隊,幫助中國軍隊提高戰鬥力"。中方在設立中國戰區聯合參謀部時,顯然美國駐華代表和進階軍官應該接受盟軍中國戰區參謀長的克制,但戰區參謀長必須接受戰區司令員的指令。換句話說,史迪威沒有權力指揮軍隊,除非得到蔣介石的授權。但史迪威當然不想成為這樣一個橡皮圖章的角色,從一開始就注定了史迪威在中國的使命必須以悲劇告終。而從史迪威之前的執政經驗來看,沒有實實在在的戰鬥指揮經驗,自然也沒有戰争努力來展示他的軍事指揮能力。

1942年3月,中國遠征軍加入緬甸戰争,史迪威也随遠征軍進入緬甸,雖然沒有明确界定史迪威與遠征軍司令的關系,但這次蔣介石仍然對史蒂夫抱有很大的信任,讓杜玉明等遠征将領絕對服從史迪威的指揮。

但在指揮第一次進軍緬甸的行動中,史迪威幹脆服從了英國陸軍的安排,解散了中國遠征軍,掩護英軍的側翼和廟宇,使遠征軍無法集中精力組織戰争,進而為緬甸戰争的失敗, 史迪威顯然是負責任的。

在日軍突破盟軍防線并占領曼德勒後,緬甸英軍總司令亞曆山大上将下令全面撤退。在這個關鍵時刻,史迪威無視蔣介石撤退遠征軍的指令,"擷取美國裝備,用美國裝備發财",誘使遠征軍司令羅卓英指令部隊撤退印度。史迪威的意圖很明确:由于美軍在中印緬戰區人數很少,他渴望在自己的控制下擁有一支部隊來實作自己的野心。而一旦遠征軍撤退到印度,遠離中國,蔣介石鞭打得遙不可及,也都接受了美國的裝備和訓練,自然而然地成為他們真正的主人的"曆史學家軍隊"。

這個相關的視訊編号"老周信觀察",可以在電台内搜尋,同時網絡各大視訊平台同時推出,請大家多注意多重支援。

但毫無疑問,這種與蔣介石指令截然不同的指令,給遠征軍帶來了指揮混亂,拖延了寶貴的撤退時間。更令人不快的是,史迪威在下令撤軍印度後,立即抛棄了羅卓英和遠征軍司令員,隻留下十幾名随行人員從小路上逃往印度。作為一名進階将領,在組織撤軍的關鍵時刻,棄兵,隻能自己逃跑,顯然連士兵的最低底線和武德都沒有。

然而,遠征軍最後九個師中有七個師是奉蔣介石的指令撤退到印度的,隻有新的第38和第22師的殘餘部隊撤退到印度,然後,根據兩個師的殘餘,加上通過駝峰路線增派的部隊,印度軍隊在拉姆加成立。 印度,史蒂夫被任命為印度陸軍總司令。但他并不滿足,執意要換駐印度的部隊,完全服從自己的部隊,于是以"中國軍官素質低下"為由,要求更換印度所有營級以上的軍官,全部由美國軍官服役。

這顯然是将駐印度的駐軍改造成一支類似外國槍炮旅的殖民地軍隊,也是對中國主權的粗暴侵犯,自然受到所有駐印軍官的反對和抵制,最終未能實作,來到蘭巴的美國各級軍官不得不轉為聯絡官。

在随後的緬甸北部反攻中,史迪威大量使用梅麗爾、貝爾特諾的平庸,導緻戰役進展緩慢,特别是在密支那戰役中,錯過了一槍俘虜Thetina戰士,導緻密支那戰役整整100天的延誤,傷亡自然成倍增加。

在戰場上指揮不假思索,用一點細心的思考來計劃搶劫中國軍隊——這次不僅是該地區駐軍在印度的兩個師,而是整個中國軍隊擁有數百個師的最高指揮權!

為此,他小心翼翼,即使對于這個目标可以說是包羅萬象的,不僅勾搭了地方勢力派系,還與延安的八路軍聯絡,以向美國提供援助物資為條件,要求八路軍接受他的指揮。然後,他通過向延安提供美國援助來威脅蔣介石。不要以為他真的是親共,純粹是八路軍作為蔣介石棋子的遊戲。當然,八路軍并不愚蠢,即使美國提供裝備,也不可能完全服從他,甚至對國民政府一貫堅持的獨立原則,會不會完全聽從史迪威的指令?如果史迪威認為他可以靠美國的援助控制第八路軍,那他就天真幼稚,對中國的了解太膚淺了。

最終,史迪威利用美國總統羅斯福在1944年9月逼迫蔣介石交出中國軍隊的指揮權,最終導緻蔣介石的強烈反對,蔣介石與美國決裂,要求羅斯福接替史蒂夫,史蒂夫自然不必召回他到美國,史迪威和中國徹底撕臉。

史蒂夫溜離了中國,馬歇爾自然的臉色光秃秃的,蔣介石形成了一束光束。然後,當中國共産黨在抵抗運動勝利後和解時,它有意或無意地蒙蔽了國民黨,然後在内戰爆發後,它鼓勵對國民黨政府實施武器禁運。最值得注意的是,在内戰期間,美國軍事咨詢小組的負責人巴達維少将在1950年北韓戰争期間擔任美國第7步兵師的負責人,一名師級軍官擔任中國咨詢小組的負責人。相比之下,加倫的真名是布魯爾,是1935年蘇聯紅軍最早的五名元帥之一,1930年代德國軍事顧問團的兩名總顧問塞克特和被稱為"德國國防軍之父"的弗蘭肯豪森是一等将軍,弗蘭肯豪森是将軍。相比之下,目前尚不清楚馬歇爾派出什麼态度來上司咨詢小組。

回到史迪威後,他在重慶對著名記者白淑德和布魯克斯·阿特金森說,他在離開之前被蔣介石排斥過。阿特金森立即寫了一份新聞稿,并在史蒂夫還沒有回到美國的時候發表在《紐約時報》上。通過這篇文章,史迪威赢得了美國公衆的同情,因為他将此事描繪成"一個被邪惡,狡猾的亞洲人陰謀擊敗的簡單,真誠的美國人"。

史迪威在美國休息了一下,1945年6月,通過當時他在菲律賓的老上司麥克阿瑟的關系,他接替了剛剛去世的巴克納中将,擔任第10大隊的指揮官,該大隊正在參加即将結束的沖繩戰役,第10集團軍的任務是清除沖繩島上剩餘的日軍,而沒有任何困難。就在他上任兩個月後,日本投降了。

1945年10月,他成為軍事裝備委員會主席。1946年1月,他被調任第6集團軍司令。他于 1946 年 10 月 12 日在舊金山萊特曼陸軍醫院去世,享年 63 歲。

史迪威一生,他在戰場上的表現可謂乏善可陳,在緬甸逃兵的損失更是難以形容。就他的軍事指揮能力而言,基本上,世界大戰那套落後和陳舊的戰術,是以有人評價史迪威的軍事能力,也就是第一次世界大戰步兵連指揮官的水準,這種評價雖然有些尖銳,但相當到位。第一次緬甸遠征的失敗以及随後對緬甸北部的反攻進展緩慢,與史迪威的指揮密切相關。完全跟不上快速發展的大規模深背、空對地聯合突擊這樣的新型軍事思維。這樣的軍事指揮人才,在二戰中,和許多有名望的人一樣,都說平庸就是要把他舉起來。至于他在尋求指揮印軍和中國軍隊的各種表現,醜又笨拙,完全是為了自己的利益,也不管戰争的整體情況如何,想象一下,如果中國軍隊的指揮真的給了他,以他在第一次世界大戰中步兵連長的水準,一定不會搞得一團糟啊。于是他得以登上四星上将制高點的頂端,而周恩來似乎除了與馬歇爾的私事之外,幾乎什麼也沒看到。

(本文圖檔來自網絡)