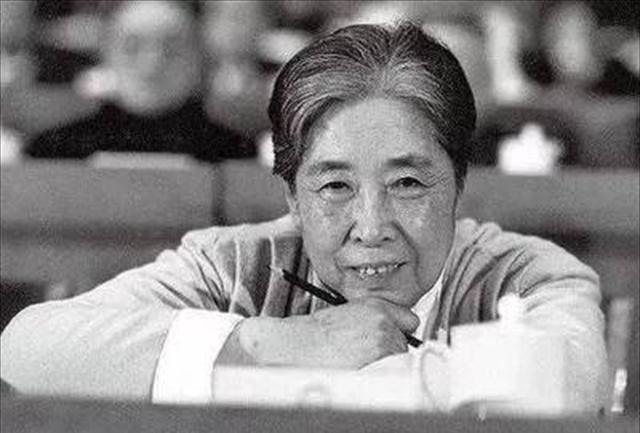

要評判中國近代史上最具傳奇色彩的女性,王光梅一定是其中之一。她是劉少奇的妻子,劉少奇曾經是我國的"第一夫人"。她和劉少奇相伴一生,無論是輝煌還是落魄,她都從未離開過。

晚年,她熱衷于公益事業,幫助了許多陷入困境的母親,讓付不起學費的孩子可以上學。

1998年春節,王光梅決定帶孩子去看望一個經曆過同樣傳說的人,他就是劉少奇的老戰友楊尚坤。兩位老人聚在一起,聊起日常生活,氣氛非常融洽,從他們的臉上可以感受到兩位老人天氣的體驗。

王光梅拜訪楊尚坤是有原因的,之後她也做了很多事情,非常令人欽佩。

<h1級"pgc-h-right-arrow">參觀新年,朋友們回憶過去</h1>

解放戰争期間,王光梅受命在朱德、楊尚坤手下擔任翻譯,他們當時已經是中國共産黨中央軍委書記和中央警衛隊司令員,劉少奇是中國共産黨中央委員會書記。 協助毛主席共同管理延安事務。

有一次,朱和楊尚坤剛找工作要和劉少奇聯系,他們派王光梅去和劉少奇交流,兩人相遇了。相處融洽後,王光梅和劉少奇相愛結婚,1951年生下劉源。

1998年,王光梅帶着孩子探望楊尚坤,兩人都有豐富的經驗,還有擔任中華人民共和國會長楊尚坤,是以這次會面引起了媒體的廣泛關注。兩位老人的談話很自然,他們是認識很久的老朋友。

兩位老人一見面就互相擁抱,這是一種對朋友的懷舊,兩位老人之間感情的深度也可見一斑。打完一聲招呼,楊尚坤問道:"源頭在哪裡?來源在哪裡?老人正在講劉淵在哪裡,王光梅笑着回答說,劉淵已經回到了北京。

楊尚坤和劉少奇一直是最親密的同志,劉少奇的兒子劉媛也很早就認識了楊尚坤,一直把他當成自己的親人。

這一次,劉源因為工作繁忙,不能從北京回來,他在接受采訪時說:"按照尚坤主席原話說,他可能是我父親最懂得的,和工作最多的一位老同志一起工作,從我們倆出發,可以說是好的。"

通過劉源的話,我們可以了解到,兩家人之間的友誼非常深厚,甚至與家庭關系密切。

王光梅的來訪其實有兩個目的,一是看楊尚坤,二是為影片提供一些曆史細節。這部電影講述的是革命時代的故事,片中有劉少奇的情節,作為與劉少奇最親密的戰友,王光梅覺得有必要擁有老人的記憶。

楊尚坤的話感人,他說:"不一樣,他(劉少奇)親近,覺得這個人很難說話,很認真,但親近他什麼都可以談",兩個人的關系很好,楊尚坤怎麼暗示,劉少奇沒有紅臉這個朋友。王光梅聽到楊尚坤的話,眼神在微笑,她永遠記得自己心愛的丈夫。

王光梅喜歡這種和朋友的聚會,但大家沒想到,這次重逢是兩人見面的最後一張面孔。同年9月,共和國長老楊尚坤去世。

王光梅家人聽說,很傷心,她失去了一個朋友和戰友用自己的時間,參加了一個朋友的葬禮,她決定解決她生命中所有的遺憾,老人做了一個決定,她想舉辦一個特别的聚會。

<h1級"pgc-h-right-arrow">下定決心在聚會後見面</h1>

王光梅不想在生活中留下遺憾,她決定舉辦一個聚會,将她很久沒見過的兩個家庭連接配接起來。另一個家庭是毛主席的後代,他們和毛主席一樣,投身于祖國的各個領域,不斷回饋社會,為社會發展做出了許多貢獻。

王光梅看到這些孩子的表現,她很開心,無論是劉源,還是李娜等毛主席的後代,都不錯,這些優秀的後代應該交流經驗,而不是每次交流。

其實王光梅一直都有這樣的願望,在她家的牆上,挂着毛主席和家人的畫像,他的兒子劉媛也經常與李娜保持聯系,他的長輩應該讓後代團聚,他們互相幫助合作,才能為社會做出更大的貢獻。

2004年,王光梅和劉源向毛澤東的後代發出邀請,李敏、李娜等人聽說,同意參加黨。

劉媛将聚會時間定在周日晚上,讓兩家人有時間聚在一起,先到晚會的是毛主席的女兒李敏和孫女孔冬梅,然後李娜還帶着丈夫王景清,兒子王藝芝來到了晚會。

此時王光梅已經83歲了,女兒劉婷婷扶着她,衆人等了一會兒,兩家人終于見面了。李敏、李娜等人看到王光梅,立刻從座位上站起來,一起幫助老人。

人群入座後,晚會正式開始。兩家人樂融為一體,每個人的臉上都洋溢着笑容,王光梅非常關心這些後代的生活,後代老人的問候一個接一個地回應,關于他們最近的生活。當人群一起舉起酒杯慶祝這一時刻時,兩個家庭完全團聚了。

晚會結束後,兩家人一起合影留念,王光梅站在李敏和李娜中間,每個人臉上挂着淡淡的笑容。

晚會結束後,毛主席的孫女孔冬梅感歎,她做了一篇文章,表達了兩家人相遇的感受,題目是"山花一團糟的時候,友情不一樣——毛澤東、劉少奇兩個子孫的黨外話"

孔冬梅将稿件寄給劉遠,征求他的建議,劉遠修改後,他的回信有一句話感人至深,大意是修改的内容不僅要表達兩人的深切感情,還要向家庭和國家,不僅要滿足群衆的美好願望, 也影響每個人的感受。

文章中有很多話意義深遠,讓人感受到人民的偉大,"畢竟中國人,人民才是真正的英雄;

王光梅發起的晚會很快為公衆所熟知,大家都被老人的精神所感動。孔冬梅發表的那篇文章很快成為頭條,大衆對王光梅有了更深的了解,哀歎着她的心智和智慧。

宴會結束後,王光梅的遺憾也消失了,她讓兩家人能夠一起為社會造福,非常令人欽佩。她沒有享受生活,直到生命的最後一刻,她都在想着祖國和人民。晚會前後,她為社會做了很多好事,直到現在很多人都感謝這位老人。

<h1級"pgc-h-right-arrow">生活沉悶,用于文化采訪</h1>

王光梅晚年的生活可以用"光"這個詞來形容。很多人關注她的生活,但她往往拒絕采取這種态度,也不想吸引太多的社會關注。

随着國家越來越重視紅色文化的傳播,王光梅開始接受一些人的采訪,隻為讓更多的人了解過去的光輝歲月。2003年,革命烈士的後裔宋懷生想采訪王光梅,老人聽說是宋懷生自己采訪時,欣然同意接受采訪。

宋懷生與王光梅進行了深入的交流,她在文章中寫道,一進王光梅的家,感覺很溫馨,給人一種簡單、明亮、安靜、優雅的氛圍。她說,王光梅非常善良善良,盡管她已經82歲了,但能夠舉止和靈活思維。

宋懷生發現,王廣美喜歡看報紙、人民日報、光明日報、老人文摘等等,台式報紙什麼都有,非常完整。"王老看完報紙後喜歡散步,"他寫道。

王光梅笑着回答:"我以前有時候會跳舞,現在年紀大了,腿腳笨,走路也是好好休息,讓大腦放松,伸展身體,可以緩解疲勞。"

宋懷生還寫了一些王光梅的閑暇生活,從她的描述中,我們了解到王光梅的愛好很寬泛,比如攝影、聽音樂、聽平劇、看芭蕾舞,有一天她不小心王光梅,卻發現她身邊沒有陪護。

王光梅當時說:"我是老太太,被困在一堆人裡并不顯眼,這樣我也是随便,也是為了避免影響大家。她也喜歡遊泳,王光梅對此的回答是:"遊泳對身體特别有好處,可以增強身體,強壯肋骨,促進血液循環。"

宋懷生離開時,王光梅告訴她要記住要照顧好自己的身體,年輕人要珍惜自己,才能為祖國的建設做出貢獻,注重勞動與休閑的結合。最生動的歌淮就是這句話:天氣寒冷,要多穿衣服。那是冬天,外面下着雪,但宋懷生的心,卻暖暖的。

王光梅的生活是那麼的輕松,她一直保持着簡約的風格,吃過線和老百姓是一樣的。對年輕人來說,她沒有長輩的架子,她的話充滿了擔憂。

除了宋懷生,王光梅還接受了另一人的采訪。這個名叫黃琦的人想為王光梅寫一本書,通過面對面的交流來回憶那些光輝歲月。

事實上,王光梅一直拒絕别人為自己寫書,在黃琦發自内心的懇求下,為了傳播紅色文化,她接受了他的采訪。黃琦是中央文獻研究室研究員,王光梅退休後一直在協助她完成各種工作。

黃偉的書也成為王光梅一生唯一有文字記載的書,這本書叫《風雨無悔——對話王光梅》,書中記載了王光梅晚年生活的許多細節,其中一本是宋懷生和黃偉都增加了筆墨描寫,描寫的是王光梅晚年從事公益事業的過程。

<h1級"pgc-h-arrow-right">緻力于公益事業,緻力于幸福工程</h1>

王光梅一生中最幸福、最自豪的事情,就是帶頭組織"幸福工程"公益活動,1994年,國務院扶貧辦決定啟動一項重大工程,内容主要是扶貧母親。

幸福工程成立基金會,邀請王光梅發起援助活動,王光梅接到邀請後立即同意了這個偉大的工程。

該項目于1995年正式啟動,王光梅一直工作到生命的最後一年,直到她去世。該項目一直持續到今天,到2017年将改善30多萬母親的生活,惠及數百萬人。

作為幸福項目的負責人,王光梅的身體不再樂觀,癌症讓她的病情一天比一天嚴重,她介于工作和醫院之間,但工作的時間顯然更多。

老人對癌症毫不畏懼,她全身心地投入到項目中,為了調查貧困地區母親的真實情況,她親自帶領一個團隊到許多貧困地區,真正掌握了各個貧困地區母親的生活條件,能夠治病,制定具體措施。

幸福計劃的第一筆捐款非常有趣,總共500美元。基金會成立後不久,王光梅的女兒劉婷婷有緊急事項要用老人特制的長途電話聯系她。

王光梅和女兒談過後,第一次被告知不能玩公款,這次長途電話的費用必須由她自己承擔。女兒聽到母親說的話後非常感動,她直接給了她500美元。王光梅沒有反擊,收到錢後,她要求秘書捐給幸福項目。

為確定這個偉大的工程能夠順利進行,老人率先将丈夫劉少奇的全部财産捐給了基金會,并賣掉了她的許多貴重物品,賣出了50多萬元,并由她捐贈給了幸福工程。

她周圍的人都受到她的影響,也紛紛向項目捐款,項目進展更加順利,可以幫助更多的媽媽們。

王光梅對此的回應是:"祖傳的東西比家裡多,不如換錢,幫助貧困地區,讓他們早一天脫貧,好日子。"對此無私,多麼感人啊!"

王光梅生命最後幾十年一直緻力于這個項目,正是因為她的努力,幸福項目才能延續到今天。得到幫助的母親們仍然記得這位偉大的女人,并欣賞她為窮人所做的一切。

<> h1類"pgc-h-right-arrow"的結論</h1>

2006年10月13日,王光梅病逝世,享年85歲。老人的一生是如此傳奇,無私,為人民而生,這兩個字當之無愧。

曆史上人物很多,但隻有少數人能像王光梅一樣,人生能堅定理想,在困難面前永不屈服。我們将永遠記住這個女人皓潔,人民不會忘記她,曆史不會忘記她,她的精神将陪伴我們,激勵我們為祖國的繁榮昌盛而奮鬥!