1942年5月,中國遠征軍進入緬甸徹底打敗戰争,一些官兵選擇傳回雲南,一路曆經艱辛;中國戰區參謀長、中緬印戰區美軍司令史迪威一直淡化中國進階軍事将領,主張"士兵不能當軍官",并試圖改革"印度軍隊"的結構,以下指揮官由中國軍官任命,進階指揮官由美國軍官任命。

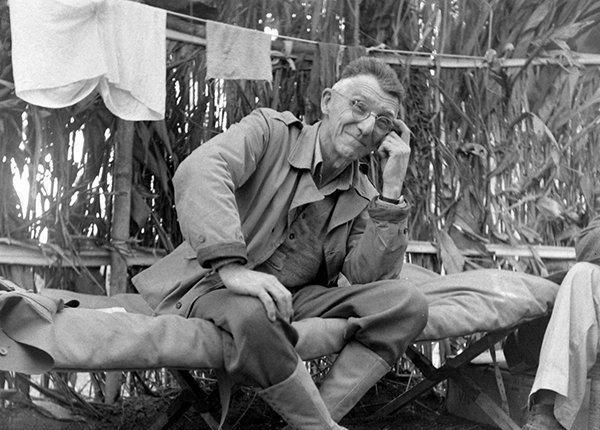

史迪威

重慶同意廢除"中國遠征軍第一路司令部",成立"中國駐印司令部",任命史蒂夫為總司令,羅卓英為副總司令,貝爾特諾為參謀長,溫明堅為副參謀長。至于更換中下級軍官的提議,蔣介石和何英欽、陳誠、杜玉明等人都反對。

史迪威比吃苦耐勞長,願意接近普通士兵,但性格直上直下,對待人有時顯得苛刻,是以人們稱他為"酸醋喬"。第一次進入緬甸戰争,史迪威和羅卓英、杜玉明重組後的"中國駐印軍",沖突一直沒有得到改善,越來越嚴重。蔣介石如此心煩意亂,以至于羅卓英"沒有聽從民意,在印度又在外界掀起了疑慮,深深地歎了口氣"。決定以陳成為遠征軍司令,取消印軍副總司令一職,成立新的第1軍,調任鄭東國指揮。

蔣介石、宋美玲、史蒂夫

"你覺得我們打算任命你到印度擔任中國駐印軍新任司令員的意圖是什麼?"寒戰過後,蔣介石開了門。鄭東國忽然哽咽道:"我有一些帶兵打仗的經驗,但要獨立在國外對付外國人,我是一個完全的門外漢,如果做得不好,也不會誤認為是抗日戰争的大局。蔣介石了解鄭東國的困難:"你去那裡很難,對付外國人也不容易,但抗日戰争需要盟友的幫助,必須有人來承擔這個責任,我反複考慮過,你去是最合适的。鄭東國不再猶豫:"報告校長,我想去印度拉馬加!"

鄭東國

鄭東國實在是太難了,不僅要想方設法與美國人保持良好關系,還要在美國面前維護中國政府和軍隊的威望和利益。為了顧及全局,還不得不投入相當的時間和精力來緩解和化解印軍對美軍的各種不滿。在史迪威看來,新設第22師和第38師的印度陸軍司令部可以直接指揮,是以修改法律來縮小鄭東國的權限。按照國軍的編制,軍隊一級的部隊應該有直營部隊,如炮兵營、工兵營、重營、特種作戰營等,史迪威不同意成立鄭東國的軍部隻有三四十人,不得不抽調新組建的第22師特種連作為日常警戒。

羅學萬是新任第1軍作戰參謀,對此感到不安:"鄭東國是中國駐印度軍隊的最高統帥,是一個主權和獨立盟友的代表,但他使用的是一輛舊的英國汽車,遠遠少于史迪威和貝爾特諾坐的新美國汽車。"

孫立仁,第38師團長

在英美軍事後勤體系的支援下,中國軍隊在印度并不擔心實彈的擴散,與國内相比簡直是天壤之别。鄭東國混雜,美中聯絡官的業務水準可靠,但權限過大,可以直接調動營下的部隊。中西方文化本身存在很大差異,再加上一些聯絡官認為自己太高,沖突和糾紛。貝爾特諾更是浮誇,連儀仗隊都叫來指責:"如果不征得總司令部的同意,随便派兵,我們美軍軍官幹脆回去數數!""

史蒂夫和新成立的第22師團長廖耀祥

1943年夏天,史迪威接替總部副參謀長溫明建,最終引發駐印将軍們的集體反彈。8月14日,鄭東國打電話給陳誠到重慶報到,"文明健上任後,努力整改,如果一個将軍成功了,即使是為了晚上的小誣告,全軍的義憤填膺,哪怕必須更換,也要上報中央處理, 而且還是要中國來取代,中美合作的目的,雖然極其耐心,但真的不能保持軍事的心髒。

廖耀祥、孫立人平淡的言行謹慎,這次也明确了阻礙接受"中美合作的主旨,承擔中美合作的重擔,現在美方走出這種不合理的措施,未來軍官必将魅力洋溢, 軍紀,國家制度的尊嚴将會尴尬。貝爾泰諾固執地說,"駐紮在印度的部隊都經過美國裝備的訓練,軍事事務,包括人員,必須直接向總司令部,即使不允許中國政府提問"。鄭東國的推理:"中國是一個主權國家,不能接受殖民待遇!蔣介石對這個消息很生氣,他為什麼要糾正史迪威"為什麼要進行人員調任,不要先問這個委員會主席,擅自退出委員會"。

在台北國立曆史博物館的檔案中,陳誠打電話給蔣介石報道文明健事件

後來,溫明健回報到,被調到第三戰區參謀長;晚年的鄭東國,回想起過去的日子,對史蒂夫的評價有些喜憂參半:"雖然他出名對中國将軍有偏見,但氣質也比較前衛,在處理一些事上對華方并不尊重。但應該承認,他畢竟是一位誠實而有才華的軍事将領。在抗日問題上,他的态度不僅嚴肅、積極,而且具有戰略眼光,掌握着一套非常多的方法。"

引用:

1、《我的馬生涯:鄭東國回憶錄》,東方出版社,2012年版

2、《中國遠征軍》,台北,2015年版

3、《蔣中正先生年鑒》,台北"國立曆史博物館"2015年版

4、台北"國立曆史博物館"檔案