1942年5月,中国远征军进入缅甸彻底打败战争,一些官兵选择返回云南,一路历经艰辛;中国战区参谋长、中缅印战区美军司令史迪威一直淡化中国高级军事将领,主张"士兵不能当军官",并试图改革"印度军队"的结构,以下指挥官由中国军官任命,高级指挥官由美国军官任命。

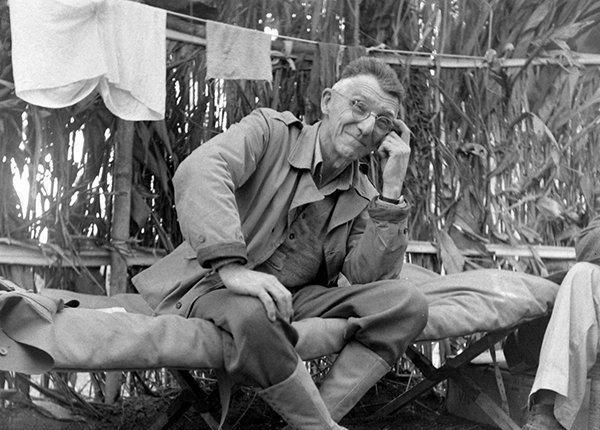

史迪威

重庆同意废除"中国远征军第一路司令部",成立"中国驻印司令部",任命史蒂夫为总司令,罗卓英为副总司令,贝尔特诺为参谋长,温明坚为副参谋长。至于更换中下级军官的提议,蒋介石和何英钦、陈诚、杜玉明等人都反对。

史迪威比吃苦耐劳长,愿意接近普通士兵,但性格直上直下,对待人有时显得苛刻,所以人们称他为"酸醋乔"。第一次进入缅甸战争,史迪威和罗卓英、杜玉明重组后的"中国驻印军",矛盾一直没有得到改善,越来越严重。蒋介石如此心烦意乱,以至于罗卓英"没有听从民意,在印度又在外界掀起了疑虑,深深地叹了口气"。决定以陈成为远征军司令,取消印军副总司令一职,成立新的第1军,调任郑东国指挥。

蒋介石、宋美玲、史蒂夫

"你觉得我们打算任命你到印度担任中国驻印军新任司令员的意图是什么?"寒战过后,蒋介石开了门。郑东国忽然哽咽道:"我有一些带兵打仗的经验,但要独立在国外对付外国人,我是一个完全的门外汉,如果做得不好,也不会误认为是抗日战争的大局。蒋介石理解郑东国的困难:"你去那里很难,对付外国人也不容易,但抗日战争需要盟友的帮助,必须有人来承担这个责任,我反复考虑过,你去是最合适的。郑东国不再犹豫:"报告校长,我想去印度拉马加!"

郑东国

郑东国实在是太难了,不仅要想方设法与美国人保持良好关系,还要在美国面前维护中国政府和军队的威望和利益。为了顾及全局,还不得不投入相当的时间和精力来缓解和化解印军对美军的各种不满。在史迪威看来,新设第22师和第38师的印度陆军司令部可以直接指挥,所以修改法律来缩小郑东国的权限。按照国军的编制,军队一级的部队应该有直营部队,如炮兵营、工兵营、重营、特种作战营等,史迪威不同意成立郑东国的军部只有三四十人,不得不抽调新组建的第22师特种连作为日常警戒。

罗学万是新任第1军作战参谋,对此感到不安:"郑东国是中国驻印度军队的最高统帅,是一个主权和独立盟友的代表,但他使用的是一辆旧的英国汽车,远远少于史迪威和贝尔特诺坐的新美国汽车。"

孙立仁,第38师团长

在英美军事后勤体系的支持下,中国军队在印度并不担心实弹的扩散,与国内相比简直是天壤之别。郑东国混杂,美中联络官的业务水平可靠,但权限过大,可以直接调动营下的部队。中西方文化本身存在很大差异,再加上一些联络官认为自己太高,冲突和纠纷。贝尔特诺更是浮夸,连仪仗队都叫来指责:"如果不征得总司令部的同意,随便派兵,我们美军军官干脆回去数数!""

史蒂夫和新成立的第22师团长廖耀祥

1943年夏天,史迪威接替总部副参谋长温明建,最终引发驻印将军们的集体反弹。8月14日,郑东国打电话给陈诚到重庆报到,"文明健上任后,努力整改,如果一个将军成功了,即使是为了晚上的小诬告,全军的义愤填膺,哪怕必须更换,也要上报中央处理, 而且还是要中国来取代,中美合作的目的,虽然极其耐心,但真的不能保持军事的心脏。

廖耀祥、孙立人平淡的言行谨慎,这次也明确了阻碍接受"中美合作的主旨,承担中美合作的重担,现在美方走出这种不合理的措施,未来军官必将魅力洋溢, 军纪,国家制度的尊严将会尴尬。贝尔泰诺固执地说,"驻扎在印度的部队都经过美国装备的训练,军事事务,包括人员,必须直接向总司令部,即使不允许中国政府提问"。郑东国的推理:"中国是一个主权国家,不能接受殖民待遇!蒋介石对这个消息很生气,他为什么要纠正史迪威"为什么要进行人员调任,不要先问这个委员会主席,擅自退出委员会"。

在台北国立历史博物馆的档案中,陈诚打电话给蒋介石报道文明健事件

后来,温明健回报到,被调到第三战区参谋长;晚年的郑东国,回想起过去的日子,对史蒂夫的评价有些喜忧参半:"虽然他出名对中国将军有偏见,但气质也比较前卫,在处理一些事上对华方并不尊重。但应该承认,他毕竟是一位诚实而有才华的军事将领。在抗日问题上,他的态度不仅严肃、积极,而且具有战略眼光,掌握着一套非常多的方法。"

引用:

1、《我的马生涯:郑东国回忆录》,东方出版社,2012年版

2、《中国远征军》,台北,2015年版

3、《蒋中正先生年鉴》,台北"国立历史博物馆"2015年版

4、台北"国立历史博物馆"档案