抗日战争时,中国军队的武器装备总体上是远弱于日军的,有些装备较差的军队甚至只有日军火力的几十分之一。在这种情况下,对日作战的难度很大,付出的伤亡往往也很多。

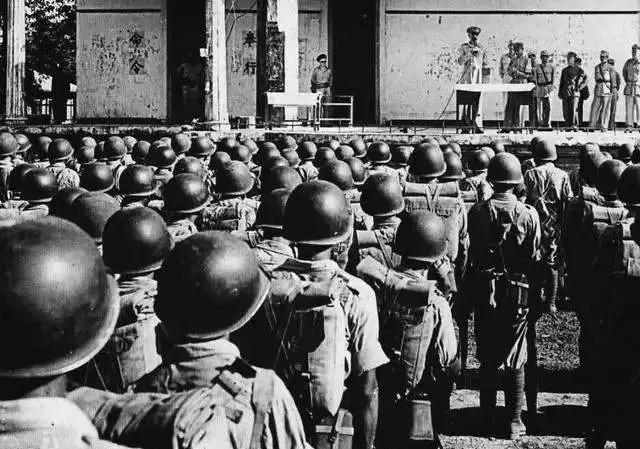

但是在中国军队整体装备弱于日军的大背景下,却也有一支美械装备的驻印军存在。这支部队的武器装备和火力是强于当面日军的,而且其兵员素质也是优中选优,在这种情况下与日军的作战便能以相对小的代价获得较大的战果。

我们知道,驻印军最早只有新1军,后来随着兵力规模的扩充又分编出了新6军。如今在网上一提新1军,那就是新1军军长孙立人如何如何;而提到新6军,则是新6军军长廖耀湘如何如何。

其实在孙立人和廖耀湘还当着驻印军师长、驻印军只有一个新1军时,该军首任军长却是郑洞国。而在当时决定新1军军长人选时,郑洞国尚不是唯一人选,最早选定的是邱清泉,甚至黄维和李及兰也在讨论之列。

为什么驻印军新1军的首任军长不考虑孙立人或廖耀湘,而要从国内部队中选将?最后去的又为何是郑洞国,而不是邱清泉等人?郑洞国担任新1军军长期间,为何又特别低调,以至于至今很多人都不曾知晓?

本文便一起来探讨下。

首先,我们先讲一下中国驻印军的来源。

1941年12月太平洋战争爆发后,日军除向美国开战外,也向英国开战并派出海陆兵力向东南亚地区的英国殖民地发动攻击。

当时缅甸为英国殖民地,而且连同着印度,此为其必保之地;而缅甸通道是当时国府仅有的海外交通线,因此国府对于缅甸防卫十分看重,双方在保卫缅甸的问题上有共同利益。

英缅当局在日军尚未展开进攻前,即有请国军入缅之意。但是英国人当时的心态又比较复杂,既在军事上高估自身战力,又在政治上害怕国军入缅后会对其在缅甸的统治造成威胁,故而日军这边是步步紧逼,而国军入缅部队却是迟迟不能成行。

直到1942年2月,国军部队才陆续入缅,而到3月12日仰光已失守后,中国远征军第1路司令长官部才正式成立。

其司令长官初定为卫立煌,但卫立煌没有到任,实际是担任副司令长官兼第5军军长的杜聿明代理,后来罗卓英到位继任。当时远征军所辖部队有3个军,计第5军、第6军和第66军,编制兵力约10万人。

在远征军的指挥上,内部问题极大,老蒋和美、英之间皆矛盾重重。史迪威认为远征军应由其来指挥,但远征军本有司令长官罗卓英,而实际上下面掌握实权的又是杜聿明,此外参谋团还有指挥权限,各军师长也自有打算。

在这种多头指挥之下,再加上英缅方面的扯后腿,导致远征军整体实际上没有真正摆开架势好好打一打,就稀里糊涂地败了。

日军尾随而至,直接冲入缅北又向我滇西攻击,远征军除战损一部外,非战斗损失远大于战损。其余兵力一部退回云南,另一部则撤至印度。

其中撤至印度的这一部分主要是新38师大部、新22师残部以及其他零散人员,合计只有约1万余人。

缅甸作战惨败之后,史迪威极感愤怒,认为老蒋应允他的指挥权根本就没有落实,杜聿明等也对史迪威意见很大,认为他在乱指挥。老蒋当时确曾应允史迪威有指挥权,实则又不愿放权,同时为了求得美援还不能跟史迪威直接闹翻,所以当时的情况就比较混乱。

史迪威对国府方面从老蒋到大部分将领都极为不满,他希望能有一支真正在自己指挥下的军队。退入国内的远征军不好控制,但退到印度的这部分国军却使得史迪威燃起了希望。

早在1942年4月缅甸战事尚在进行时,史迪威即向老蒋递交了《在印度组织训练中国军队计划书》,而随后远征军余部抵印,那么驻印部队便有了基础,然后从国内空运兵员,在印度就地换装并组织训练就可以进行了。

史迪威本人当时也如愿地当上了中国驻印军的总指挥,而罗卓英则转任驻印军副总指挥。至于杜聿明,因为跟史迪威矛盾极大,因此其第5军军部虽然就在印度,但是随后还是开回了国内。所以驻印军之下,当时只有新22师和新38师以及从国内空运兵员、接收装备组建的特种部队。

前面说过,史迪威对国军当时的大部分将领都是没有好感的,甚至于对国军军官也没有好感,他认为国军士兵是好士兵,但军官和将领不行。

其实国军当时的将领和军官普遍存在喝兵血、吃空饷、压榨士兵等恶疾,但史迪威过于极端,决定从美军中抽调军官,直接替换掉驻印军中的军官,而只要中国士兵。

对于这种情况自然引起了国府高层和驻印军的强烈反弹,最终结果是互相妥协,美军军官不再替代中国军官,转而担任联络和训练职责,但发放军饷等必须由美军来负责。

而罗卓英因“终日绕室彷徨,对于军队之教育训练毫无办法”被排挤回国,驻印军副总指挥部就此取消;同时为了平衡,驻印军成立新1军军部,由国内选派军长,那么这个军长的人选就显得尤为重要了。

首先,新22师师长廖耀湘和新38师师长孙立人不在考虑之列,这里面既有资历问题,也有代表国府对美交涉的重任,廖和孙尚不够格。

最初新1军军长人选初定为是邱清泉,邱是黄埔二期生,参加过东征和北伐,后又赴德国留学。全面抗战开始前,邱清泉回到国内,担任教导总队参谋长。南京战后,邱清泉任第200师副师长(注:师长为杜聿明,该师为首个机械化师),后又任新22师师长,曾率部参加兰封会战和昆仑关之战。

1940年,邱清泉任第5军副军长,后转任侍从室参议、补训处处长、陆军军官学校第7分校副主任等职。

据说邱清泉得到消息后,连幕僚都找好了,还请人教授外交礼仪等,就等着赴印上任了。但是徐庭瑶、杜聿明等老长官认为,邱清泉脾气暴躁,恐怕不能跟史迪威很好相处,而建议以郑洞国调任。

当然除了脾气方面的因素外,还有能力方面,如在当时电文中即评价“本定邱清泉,恐其能力与经验不足,故决令其与郑洞国对调”。不过杜聿明也没有亏待邱清泉,不久后邱清泉出任第5军军长。

当时陈诚也简单提过“驻印军拟请黄维或李及兰前往指挥,因独当一方面之将领学术经验均须注意也”,不过陈诚也表示“如能调郑洞国前往亦可”,因此最后选定的还是郑洞国。

郑洞国,黄埔一期生,文化素养很好,曾参加过东征和北伐。1933年长城抗战时,任第2师第4旅旅长的郑洞国曾率部与日军血战,是中央军中较早有对日作战经验的将领。

全面抗战开始后,任第2师师长的郑洞国率部在河北、山东一线作战,曾参加了台儿庄战役。之后,郑洞国转入汤恩伯部任职,担任第98军军长。

此时杜聿明邀请郑洞国到新11军担任荣誉第1师师长,新11军就是后来的第5军,是当时国军装备最精良的部队,荣1师基干兵员又大都是伤愈归队老兵,郑洞国欣然前往。不久后新11军改为第5军,郑洞国任副军长兼荣1师师长,曾率部参加了昆仑关之战。

1940年,郑洞国率荣1师脱离第5军,重编新11军并任军长,新11军后改为第8军,郑洞国仍任军长。

在选任新1军军长时,之所以选郑洞国,首先在资历方面没有问题,郑既是黄埔一期生,又是主力军的军长;在作战经验方面也很充足,无论是长城抗战、台儿庄大捷、昆仑关大捷等,郑洞国均有参与。

另外郑洞国还曾在第5军中任职,对机械化部队认识较为深刻。最后郑洞国脾气很好,能顾全大局,这也是加分项。

选定郑洞国后,老蒋曾亲自召见,不过郑洞国对跟美国人打交道有顾虑。老蒋表示理解,但还是打气称选择你是经过反复考虑的,你去就是最合适的,郑洞国遂赴印上任。

在驻印军总指挥史迪威看来,排挤掉罗卓英的副总指挥部是个成功,但又来个郑洞国的新1军军部,那自然是不爽的。因此史迪威对郑洞国的到来,可谓是没有丝毫好感,在史迪威的日记中便能感受到这一点。

因此郑洞国的新1军军部,其实根本就没有直属部队,全部只有三四十号人,驻印军的炮兵、装甲兵、工兵等都是直属于驻印军总指挥部的。

在这种情况下,新1军军部很显然是没有指挥权的。而对此,早在郑洞国赴印前,国府高层便有所估计。如何应钦在临行前便对郑洞国交代任务,一则是跟美英方面打好交道;二则只是团结驻印军内部。到印度后,史迪威明确给予郑洞国新1军军部的职权仅是管理军风纪。

著名的历史学家黄仁宇当时就在郑洞国的新1军军部任参谋,其曾这么说道:

郑洞国内向保守、温文儒雅,在国军将领中以谦逊知名。他的长处在于坚韧不拔,从来不喜欢邀功请赏,懂得尊重长官,能够接受同僚决定游戏规则。他对部下很是慷慨,放手让他们行事,总是替他们说话。蒋介石派他去统率新编第1军,似乎找到在史迪威手下做事的适合人选。

但是新1军军长虽然是郑洞国,可是他显然没有指挥权限,黄仁宇还这么说道:

直到今天,我仍然无法理解,是谁和美国达成协议,让我们的总指挥毫无指挥权,只能充当宪兵司令,而总司令部也只能充当军法官的办公室。郑将军很不赞成,我们也有同感,不过,所有的意见和抗议全部无效。

后来指挥部让郑将军带来第二批军官,是他从以前统率的第八军之中抽调来的。但在指挥权方面,美方的立场坚定,绝无退让余地。郑将军于印度及缅甸值勤时,唯一可以有效指挥的军队,只不过是一整排由中尉统领的卫兵。

实际上没有指挥权限的还不止是郑洞国,就连新22师师长廖耀湘、新38师师长孙立人最初也没有指挥权。

后来前线部队确实打得不错,这批将领和军官的表现也可以,史迪威才逐渐放权,但是郑洞国依然没有指挥权。

为此郑洞国也曾表示请求调回国内,但并没有被批准。反倒是在驻印军的步兵师扩大到5个,分编为2个军之后,由新1军军长升任副总指挥,执掌重设的副总指挥部,继续之前的任务。此时,孙立人才担任了新1军军长,但孙是有指挥权的。

史迪威这种人性格偏激,但并非油盐不进,真正能打的指挥官他还是能重用的。不过郑洞国跟孙立人、廖耀湘情况不一样,后两者是实际带兵的,而郑洞国是代表老蒋空降的,因此不能赋予真正的指挥权。直到后来史迪威去职后,依然还是如此,这就说明郑洞国没有指挥权不止是史迪威的意思。

当然了,由于郑洞国的实际表现,史迪威后来对郑洞国的态度没有一开始那么强硬,后来郑洞国也经常能到前线视察,并出谋划策,如在密支那战役中即是如此,也尽力发挥了自己的作用。同时驻印军部队也深知新1军军部存在的意义,经常通过联络参谋等,表达自己的态度。

对郑洞国本人而言,印缅时期的经历显然是不太顺心的,但他仍然对史迪威做出了相对客观的评价:

尽管他对中国将领素有偏见,性情也比较急躁,在一些事情的处置上对中国方面不够尊重。但应当承认,他毕竟是一位正直的、很有才华的军事将领。在对日作战问题上,他的态度不仅始终是认真、积极的,而且颇具战略眼光,在指挥上很有一套办法。

可能也正是因为有这种认识高度,郑洞国才被选任为新1军首任军长,并在驻印军中长期任职。从其实际担负的任务来说,还是很好地完成了。只不过对于指挥官来说,不能直接指挥作战其实是莫大的痛苦。如今我们谈起中国驻印军,这段历史也应当了解下。