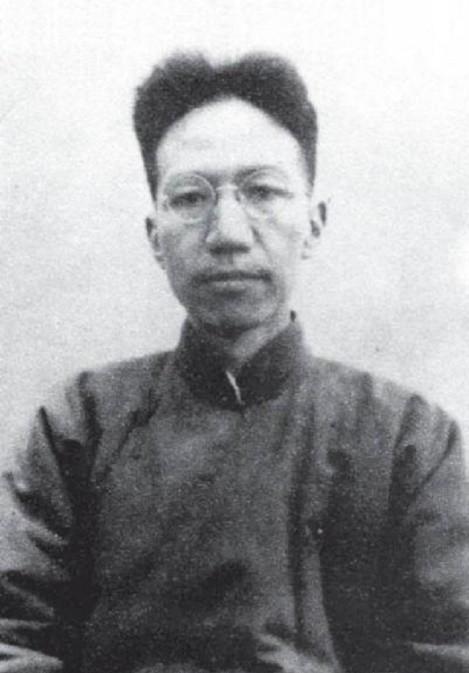

陳寅恪照片

書聲朗朗的清華校園裡,走路一瘸一拐,蓬頭垢面又瘦骨嶙峋的陳寅恪正在和他的友人談論一幅詩幅。

彼時年近四十的大齡“剩男”陳寅恪也未曾想到,這副詩幅,早已暗暗地将他和一位大齡“剩女”緊緊地連接配接在了一起。

都知道一代國學大師陳寅恪,有着令無數人敬仰的史學造詣和對國學的宏大貢獻,但卻極少人知道,他的愛情和婚姻也是令人欽羨。

說起陳寅恪的婚戀史,其父陳三立對于他的愛情婚姻可謂是功不可沒。

陳寅恪出身名門,其父是人稱“清末四公子”之一的陳三立,那時的陳父是妥妥的紅極一時的著名詩人。

陳寅恪在家庭學術氛圍的熏陶下,自年少便踏上了出國求學的道路。

陳寅恪的父親——陳三立

那時的陳寅恪懷着一顆單純的心,将“兩耳不聞窗外事,一心隻讀聖賢書”貫徹得淋漓盡緻。他從求學開始一直到歸國教書,他的眼裡和心裡就隻有學問研究,再也裝不下其他的事物。

可即便人再有學問,成就再高,也不能隻和學術過一輩子。果不其然,三十六歲的大齡剩男陳寅恪,終于被父親陳三立催婚了。

當時的陳三立也年事已高,看着每天隻知道在教書、工作、研究學術間來來回回,但婚姻大事卻一直不見苗頭的的陳寅恪,自然是氣不打一處來。

于是,某日陳寅恪回家後,陳三立便對他提起了成家之事。

青年時期的陳寅恪

可誰知,作為“書呆子”的陳寅恪竟看不出父親的焦急和事情的嚴重性,隻是随口敷衍地回道:“娶妻隻不過是人生中一件再小不過的事情罷了”,說完便閉門研學去了。

之後日複一日,一邊是陳三立在每日焦急地等待陳寅恪交女朋友的消息,而另一邊卻是對友人侃侃而談:“學識品德不如别人,這是大恥辱。娶妻不如别人,有什麼可恥辱的?”

足以見得陳寅恪對學問的重視和對婚姻的漠然。

但這個對待婚姻愛情輕描淡寫的現實大學者,彼時的他也未曾想到,自己的心會在日後被一位女教師收服,并譜寫了一段理想佳話。

一段時日後,陳三立見兒子的婚姻大事遲遲沒有着落,陳寅恪竟也一直都沒有娶妻的想法,便真的急了。

他給陳寅恪下了最後“通牒”:“你再不娶妻,我就替你下聘禮”,陳三立要親自為陳寅恪謀劃終身大事。

看到父親嚴厲急切的樣子,陳寅恪知道自己的婚姻大事終是避無可避。

陳寅恪雖對婚姻的态度輕描淡寫,但這并不代表他會順從地接受封建包辦婚姻。作為一個出國留學多年的進步青年,他也生怕父親給他找來一個不契合的女子,從此困住自己的一生。

鑒于此,他好言安撫,讓父親給自己一些時日,一定會尋到佳偶成親。但這對于此前隻一心鑽研學問,沒有談過一次戀愛的陳寅恪來說,無疑是舉步維艱。

陳三立這邊的壓力算是給足了,但此時的陳寅恪還住在朋友家,與趙元任、楊步偉夫妻二人的搭夥過日子。

趙元任、楊步偉夫婦

住在趙元任家中的日子甚讓陳寅恪滿意,衣、食、住有楊步偉照顧不用擔憂,學術上有趙元任交流,歡欣不已,于是他說:“我願有個家,但不願意成家。”

趙元任夫婦二人對陳寅恪很是尊重,三人的搭夥生活雖為融洽,但夫妻二人認為陳寅恪一直獨自一人也不是長久之計,便對他的婚姻大事旁敲側擊。

誰知陳寅恪聽到後并未覺得不妥,隻說:“雖然不是長永之計,現在也很快活。”

趙元任聽聞也急了,随即打趣道:“不能讓我太太老管兩個家啊!”陳寅恪一聽,自己不能再繼續“賴”在朋友家了,是時候該找個人一起過日子了。

趙元任照片

父親的催促,朋友的“嫌棄”,徹底地将陳寅恪從學術和搭夥生活的美境中拉到了“殘酷”的現實裡,他終于踏上了“相親”的道路。

有人說:“會不會有這樣的兩個人?生來,便是為了遇見。”早一秒,晚一秒,緣分似乎早已注定。

這位與她相親的女子,正是陳寅恪所欽仰的愛國将領唐景崧的孫女唐筼。也是,陳寅恪與友人所談論詩幅的作者。

一日,陳寅恪與朋友閑聊,朋友偶然提及,說自己曾在一位女教師家裡看到牆上懸挂有一幅詩幅,詩幅的落款是一個名叫“南注生”的人,令他很是不解,借此來詢問博學廣識的陳寅恪。

陳寅恪略一思索道:“‘南注生’是廣西灌陽的唐景崧的别号,如此看來,這位一定是唐景崧的孫女。”

陳寅恪曾讀過唐景崧寫的《請纓日記》,十分敬佩唐景崧愛國憂民的氣魄,于是便想登門拜訪這位英雄的後人。

經朋友介紹,陳寅恪與唐筼終于要相親見面了。據唐筼親口描述二人初見時的場景,甚是有趣。

年輕時候的唐筼

唐筼穿戴整齊在公園早早等候,隻見遠處有一位身穿長袍,不修邊幅且走路一高一低的男子朝自己走來。

雖說唐筼不是以貌取人之人,但遇此景,心裡難免有些落差和疑慮。

兩人交談過後,唐筼便問陳寅恪為何腿腳如此這般,陳寅恪也毫不避諱,坦率直言道,這是他在國外留學時,長期穿不合腳的鞋所緻,以至于自己成了一個跛子。

面對陳寅恪的率真與坦蕩,唐筼覺得他十分可愛。而陳寅恪這邊,早已被唐筼的談吐風雅所吸引。就這樣,陳寅恪與唐筼相見恨晚,一見鐘情。

之後的日子裡,陳寅恪常約唐筼一起見面。一來二去,兩人交往甚深,于半年後定了終生,走進了婚姻殿堂。

這一年,陳寅恪三十八歲,唐筼三十歲。

唐筼結婚照

兩人的婚姻生活自是幸福不已,羨煞旁人。但與之相伴的,是接踵而來的痛苦。

次年,唐筼為陳寅恪生了一個女兒,本是舉家歡心之事,卻讓陳寅恪心痛不已。

唐筼此前一直患有心膜炎,大女兒流求頭圍太大,分娩過程長而艱難,進而感染,随引發了心髒病。

病床上的唐筼氣息奄奄,差點與丈夫女兒生死兩隔。但那時的唐筼好像聽到一個聲音直直從心底傳來:“他自己被病痛纏身甚是難熬,我又怎麼能放心他獨自一人受苦。”

陳寅恪抱着女兒

虛弱的唐筼硬是憑着對陳寅恪的極緻深愛,獨獨地挺了過來。但此後,她也一直飽受疼痛折磨,隻能靠藥物維持生命。

陳寅恪常常告誡女兒:“你們可以不尊重我,但必須尊重母親。母親是家中的主心骨,沒有母親就沒有這個家。”足以見陳寅恪對妻子的感恩和疼惜。

盡管唐筼自己身體本就羸弱不堪,但她像是從來都看不見自己的身體狀況一樣,眼裡心裡隻裝得下陳寅恪的身體百态。

唐筼自決定和陳寅恪結婚前便知道他的身體狀況不太好。

陳寅恪少年時在外遊學吃穿不好,又挑食,導緻身體有些營養不良。跛腳、視力低下,加上長期研究學問的過度腦力勞動,使得陳寅恪的體質甚弱。

陳寅恪唐筼與女兒

唐筼嫁給陳寅恪之前,也是出門名門的大家閨秀,不曾做過柴米油鹽的粗活重活,但為了陳寅恪的身體,她一人撐起了全家的大小事務,無時無刻不操勞在照顧在丈夫和孩子們身上。

唐筼有一本“食物成分表”,上面的内容都是她自己親手寫的,涉及食品的名稱、營養成分、熱量等,全都很細緻。

她還向友人學習提取維生素乙的方法,又學着做各種自制烤面包,隻因陳寅恪不愛吃包子。

唐筼一生中的每一次吃飯,都會時時注意陳寅恪的飲食量。如果他吃的多,唐筼便會嘴角露笑,如果他吃的很少,那唐筼便擔憂得皺起眉頭,心情沮喪。

那時候,時局動蕩,戰亂不止,陳寅恪一家經常搬家,輾轉各地。陳寅恪學問工作繁重,但身體卻是日漸虛弱。

為了給體質虛弱的陳寅恪補身體,唐筼拖着虛弱的身子,跑到遠處的街道為他買來一隻山羊,待母羊産下小羊崽後,她便又自己開始學着擠奶。

那時的唐筼身體也已經被疾病纏身甚久,擠完奶後,她急忙拿給陳寅恪喝,一點也不顧頭暈虛弱的自己。

她對陳寅恪是愛到骨子裡的付出,愛到她想不到自己也是靠藥物維持生命的病患,隻想着讓陳寅恪的身體盡快好起來。

陳寅恪一家

除了在飲食上無微不至,唐筼還注意培養陳寅恪的生活作息和身體鍛煉,“逼着”陳寅恪午休和散步。

有一次,一學者去陳寅恪家拜谒陳師,請他指正論文。唐筼告訴他陳寅恪正在午睡,請他稍作等待,等陳寅恪醒了再去請教。

誰知這時陳寅恪卻突然從卧房走出,唐筼見此很是不悅,陳寅恪解釋道:“我在床上還沒睡着,……是以我起來了。”唐筼聽後說道:“午睡就是午睡,睡不着也要休息。”

陳寅恪在唐筼的安排下,飯後去中央公園吃茶散步,以此來增強他的自身體質。

陳寅恪唐筼在散步

如果說唐筼對陳寅恪在生活上做的種種無微不至的照顧是縱人淚,那她後來對陳寅恪為愛無畏的犧牲自我,便直直是摧人肝了。

之前唐筼在學校任教,是位極其負責任的老師,但為了能夠讓陳寅恪專業研究學問,無後顧之憂的潛心教學,唐筼主動辭去了她的教學工作。

這對熱愛自己事業的唐筼來說,無疑是一個沉重的打擊,但她無一句一字的怨言,而是全心全意地投入到陳寅恪的生活和工作上。

唐筼的支援不隻是精神上和生活上的後方支援,而是與陳寅恪一同奔赴在學術工作第一線。

陳寅恪視網膜脫落後,已是目盲之人,他曾這樣形容自己的後半生:“左丘失明,孫子膑足,日暮西山”。

當時的他拖着半身不遂的身子依舊堅持每節課都不會請假的畢生原則去給學生上課。

時遇陳寅恪原助手不告而别,唐筼便毫不猶豫頂上助手的職務,協助陳寅恪查閱資料、編寫講義、課堂授課等種種事宜。

陳寅恪(右)與唐筼(左)

後來黃萱先生等人來任陳寅恪助手後,唐筼才能輕松一點。

但唐筼也依舊沒有停下,而是在午後或晚間的空隙,幫助陳寅恪翻檢文稿,編排文集,為陳寅恪的文集出版做盡所有準備工作。

社會混亂期間,陳寅恪遭到非人的辱罵和痛打。虛弱的唐筼為了不讓陳寅恪挨痛,每次都擋在陳寅恪的身前,為他承受接連不斷的重擊。

晚年的陳寅恪在病魔的戕害和社會的惡言相對、拳打腳踢下,已是卧床不起,無法進食的狀态。

妻子唐筼在生活和社會的打壓下,心髒病日趨嚴重,幾近癱瘓。夫妻二人隻能無助地四目相對,凄凄地流淚,一片心酸凄涼。

老年時期的陳寅恪

在極盡痛苦之際,陳寅恪含淚為妻子唐筼寫下了一手挽歌:“涕泣對牛衣,卅載都成腸斷史。廢殘難豹隐,九泉稍待眼枯人”。

他希望妻子先離自己而去,早日脫離自己這一生帶給她的苦難與傷痛。

唐筼看後,淚流不止,更加下定決心走在陳寅恪的後面。

1969年10月7日,陳寅恪含痛長逝,留唐筼一人在這世上獨自承痛。

彼時的唐筼沒有放聲痛哭,也沒有一蹶不振地在一旁暗自流淚,而是撐着自己本就病魔纏身、勞苦大半生的虛弱身體,為丈夫料理身後之事,為他盡畢生最後的照顧。

“一生一代一雙人,争教兩處銷魂”,那時的唐筼,心裡肯定是撕心裂肺的疼着。夫妻已去,她也預算好了自己的将去之日。

果然,安排好陳寅恪的身後事,她就安心歸去了。

她去見她那愛了一生,顧了一生,護了一生的丈夫了。她對陳寅恪深愛至極,一生都放心不下他,又怎會忍心讓他自己在那邊孤單無助。

陳寅恪與其夫人唐筼攜手走過一生,任憑風雨跌宕,始終相濡以沫。此情長綿綿,穿過時代的風雨,一直延長至今。

世人都說唐筼是為陳寅恪生,也是為他而死。對此,唐筼之于陳寅恪不是愛之卑微的展現,相反,是愛之偉大的無言。

陳寅恪曾提出“五等愛情論”:

一、情之最上者,世無其人。即愛上陌生人,達到可以為之赴死的地步。

二、與其人交識有素,而未嘗共衾枕者次之。即隻有靈魂上的相愛,沒有身體上的行為。

三、又次之,則曾一度枕席而永久紀念不忘。即以僅有過一次床笫之歡為止,但卻終生相愛。

四、又次之,則為夫婦終身而無外遇者。即夫妻二人相伴相守一生。

五、最下者,随處接合,惟欲是圖,而無所謂情矣。即隻貪圖情欲地随意結合,沒有一絲愛情可言。

他把自己與唐筼的婚姻愛情歸為第四等,但他們二人的絕愛至深,早已超越了第一等,無法用等級來劃分和形容。這般情深至切,直叫人肝腸寸斷。

陳寅恪與唐筼

“死生契闊,與子成說。執子之手,與子偕老”說的便是如此吧。