今年春節,你被七大姑八大姨催婚、生孩了嗎?

在年輕人逢年過節的社交煩惱背後,低生育率已經俨然成為了世界範圍内很多國家的普遍現象。目前全球203個國家和地區中,超過80個國家和地區總和生育率低于2.1的更替水準,歐美發達國家普遍處于低生育水準或超低生育水準,德國、意大利、俄羅斯等國早已出現了人口負增長。在東亞文化圈内,南韓在2021年人口出現負增長,日本2020年的出生人口創下百年來新低。

生育率不斷走低,是不是意味着,越來越多的現代人更不願意生孩子了?本期讀刊把目光聚焦在歐美發達國家的低生育現實,同時回顧這些國家在應對出生率困境時的解決方案。作者認為,歐美國家的低生育困境與現代社會中女性角色的轉變有密切關系。進入職場的女性承擔了過多的育兒職責,而政府的适當幹預有助于緩解女性的負擔,也對生育率有正面作用。

撰文 | 王嘉吟

01

“無價”的孩子:

低生育現實

現代社會,人們為什麼還要生孩子?

在我們生活的公共與私人空間,處處都存在着兒童的身影,路上被家長牽在手裡的、抱在懷裡的,遊樂場裡特别設定的小朋友專屬設施與項目,公共交通工具上穿着校服的、叽叽喳喳湊成一堆的。“一切為了孩子,為了孩子的一切”這樣的智語仍然可以在教育設施裡見到。現代人已經很難将孩子當作經濟發展的一部分,雇傭童工被法律禁止、道德譴責。但是兒童及其監護人,經常也引發人們對應該怎麼養育孩子、孩子應該以怎樣面目出現在公共空間、使用社會資源等等的讨論。追溯曆史上兒童的社會意義,社會學家也發現,工業革命後,進入現代社會,——幾乎是當兒童的經濟效益消弭的同時,兒童的情感效益,兒童的境況作為道德倫理标杆的作用越發凸顯。如果說曾經孩子仍有補充家庭勞動力、帶來經濟效益的可能性;随着現代化的程序,兒童越來越成為“無價之寶”。

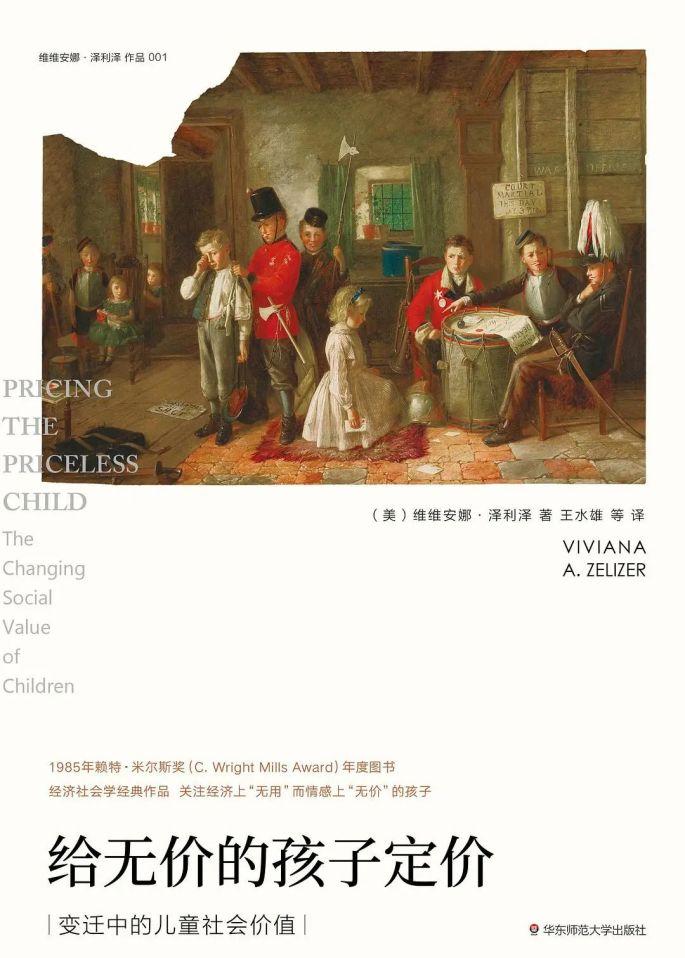

《給無價的孩子定價》,維維安娜·澤利澤著,薄荷實驗|華東師範大學出版社2018年1月。

當孩子越來越金貴,人們生孩子節奏似乎也變緩了:如今大部分的發達國家以及一些開發中國家都進入了低、或極低生育率。這一點也常常成為社會關注的焦點,盡管說,這種變化是符合社會學、人口學經驗的:

伴随着工業化和現代化程序,人口學觀察到,一個地區的出生率、生育率會逐漸下降。人口學界提出了第一次人口轉型理論,即經過高死亡率高出生率、低出生率高死亡率這兩個階段後,最終社會将轉入低死亡率低出生率的雙低模式。

傳統經驗一般認為總和生育率(TFR: total fertility rate)=2.1,即假設育齡婦女群體平均生育2.1個孩,則能夠保障人口疊代。千禧年後,低出生率、低生育率不再是發達國家獨有的議題,諸多開發中國家也實作了低或極低生育率(TFR低于2.1甚至1.3)。

在這裡有必要簡單區分出生率與生育率:出生率指的是某年内平均每一千人中新生兒人數的比率,是一個實指。總和生育率(TFR)則是一種假設:具體測算中需要依照年齡進行分組,在此可以簡單了解為在某一時間點,預估(15-45歲)育齡婦女一生平均育兒數量。總和生育率的好處在于它更具時效性,不需要等到女性結束育齡期再去統計,更能及時觀測到生育趨勢的變化。

——生育率低是不是說明人們更不願意生孩子了?未必如此。不是人們不願意生,隻是面對社會和個人家庭的種種複雜的現實情況,人們實際上能完成的生育計劃,往往和個人所希望的不一樣。

過去幾十年的研究中,學者們發現,大多數人仍表示有生育意願(fertility intention),隻是往往人們的生育意願要高于實際生育情況。兩者對比,也可以展現出社會現實對于個人人生軌迹的影響。哪怕現代避孕手段出現之前,人們仍然會對于生育進行一定的計劃和控制。在社會經濟不景氣的年代,即便是溫飽無虞的家庭,也會謹慎控制新生兒人數。而以家庭為機關,以異性婚戀關系為例,進行更細緻的觀察,情況還可能更複雜:比如妻子與丈夫在總體生育意願及新生兒性别傾向上的差異等等。

這種意願與實際的差異也展現了生育決策背後的複雜動機。誠然,兒童被認為是純潔、天真、無辜的,連帶着人們認為跨過生門這一舉動應該是“無私”的、值得歌頌的。實際上,當人們進入生育軌道的時候,其原因可能更為複雜。“自私”與否,或許本就不該在考量範圍内。

實證研究表明,準父母們不僅僅期待着新生兒,同時也會期待新生兒能夠彰顯和鞏固婚戀關系、代際關系、與朋友和社群間的聯結,完成社會期待等等。生育這一經曆本身可以成為建立社會身份、調動社會資源的過程。

也有學者反問,現代社會,人們為什麼還要生孩子?如果僅從經濟和個人發展角度來說,生育大抵是一件吃力不讨好的事。美國2013年的統計中,僅養育一個孩子到18歲,平均開銷在24.5萬美金。但是,如今放眼世界,新生代真正脫離原生家庭支援,安身立命的時間越來越晚:曾經一個16歲的少年或可以出門闖蕩,并有可能養家糊口;如今這樣做的人,往往被認為是出于形勢所迫、令人同情的。教育、大學文憑對于個人職業發展、家庭建構的重要性如今也不言自明。如今,即便18歲法律上成年,多數年輕人仍然要倚仗父母完成高等教育、成家、撫育兒童。人們或許還抱着生個孩子能幫忙養老的想法,抛卻這一期待的不可靠與不可預測性,對孩子發展的直接經濟投入外,生育實際上很可能降低或減緩個人财富積累、養老預期。

但生育的成本與難處也不局限于金錢損耗,無論是胚胎還是牙牙學語、蹒跚學步的幼兒,他們均缺乏自主生存能力。在新生兒旁邊放百萬英鎊毫無意義,新生兒不能自己沖奶粉、換尿布、看醫生。兒童作為依附者,須要另外有成年人提供看護服務,年紀越小的兒童,越依賴外界成年人提供的撫育。與此同時,這對于兒童的撫育者、特别是母親的要求越來越嚴苛。如果兒童被認為應該享有高密度的看護服務,接受良好的道德文化教育,維持健康的身體與生活方式等;那麼母親則往往被認定為兒童的首要與主要負責人。

撫育者的工作本已不輕松,而當女性進入職場的時候,工作與母親這一角色職責的關系更加膠着。

《坡道上的家》劇照。

02

母職神話陷阱:

事業家庭“平衡”的幻想

母職神話的陷阱在現實與虛構作品中俯拾皆是。這種叙事中,“媽媽是超人”:在迎接新生命來到這個世界的時候,家庭中的女人們都在成為超級母親的賽道上奔跑。從備孕到生産再到養育,她是自學成才的醫生、護士、老師與指揮官:她要注意自己的吃穿行,還要全方面地、時時刻刻關注、安排孩子在做什麼、要做什麼、該做什麼。從母乳喂養的優劣,公辦或私立幼稚園的選擇,到存多少錢給孩子的未來教育,孩子磕了碰了不開心了,成績有波動了等等,媽媽都被召喚到第一線。

哪怕在未進入正式勞動力市場前,女性一直在提供勞動力——隻是它往往是無償而是以被忽略的。延續馬克思主義的傳統,我們可以看到女性在家庭及社群中承擔着各式各樣的勞動,不僅局限于養育兒童即未來的勞動力,還在于維持家庭和社群運作——她們在幕後的工作,是社會再生産的基礎——當男性勞動力回到家中時,他們的工作就可以中止了,而女性則在無休止地勞動。

現代化和城市化的程序給了女性進入勞動力市場的機會,婦女勞動參與率的提升,對于更好保障婦女兒童權益、推進經濟發展等帶來了諸多益處。特别是在資本主義市場中,勞動力不分性别,女性對于正式經濟、勞動力市場的貢獻是經濟發展不可或缺的一部分。但于此同時,在資本主義經濟系統與父權社會的兩條鉸鍊中,職業女性無被抛進了“如何平衡工作與家庭”這一陷阱題:這一問題本身即預設了女性在社會勞動之外還應提供家庭勞動——女性承擔着雙重負擔(double burden)。一方面,她必須參與社會正式勞動力市場,有一個工作,拿到工資票、賺錢養家,否則,在資本主義體系中,沒有變現的勞動力是難以被認可的;另一方面,她必須要一天打兩份工(double day),父權社會要她回到家去輪第二班(double shift),扮演好一個為丈夫付出的妻子、為孩子犧牲的母親、為家庭無所不能的照顧者角色。