今年春节,你被七大姑八大姨催婚、生孩了吗?

在年轻人逢年过节的社交烦恼背后,低生育率已经俨然成为了世界范围内很多国家的普遍现象。目前全球203个国家和地区中,超过80个国家和地区总和生育率低于2.1的更替水平,欧美发达国家普遍处于低生育水平或超低生育水平,德国、意大利、俄罗斯等国早已出现了人口负增长。在东亚文化圈内,韩国在2021年人口出现负增长,日本2020年的出生人口创下百年来新低。

生育率不断走低,是不是意味着,越来越多的现代人更不愿意生孩子了?本期读刊把目光聚焦在欧美发达国家的低生育现实,同时回顾这些国家在应对出生率困境时的解决方案。作者认为,欧美国家的低生育困境与现代社会中女性角色的转变有密切关系。进入职场的女性承担了过多的育儿职责,而政府的适当干预有助于缓解女性的负担,也对生育率有正面作用。

撰文 | 王嘉吟

01

“无价”的孩子:

低生育现实

现代社会,人们为什么还要生孩子?

在我们生活的公共与私人空间,处处都存在着儿童的身影,路上被家长牵在手里的、抱在怀里的,游乐场里特别设置的小朋友专属设施与项目,公共交通工具上穿着校服的、叽叽喳喳凑成一堆的。“一切为了孩子,为了孩子的一切”这样的标语仍然可以在教育设施里见到。现代人已经很难将孩子当作经济发展的一部分,雇佣童工被法律禁止、道德谴责。但是儿童及其监护人,经常也引发人们对应该怎么养育孩子、孩子应该以怎样面目出现在公共空间、使用社会资源等等的讨论。追溯历史上儿童的社会意义,社会学家也发现,工业革命后,进入现代社会,——几乎是当儿童的经济效益消弭的同时,儿童的情感效益,儿童的境况作为道德伦理标杆的作用越发凸显。如果说曾经孩子仍有补充家庭劳动力、带来经济效益的可能性;随着现代化的进程,儿童越来越成为“无价之宝”。

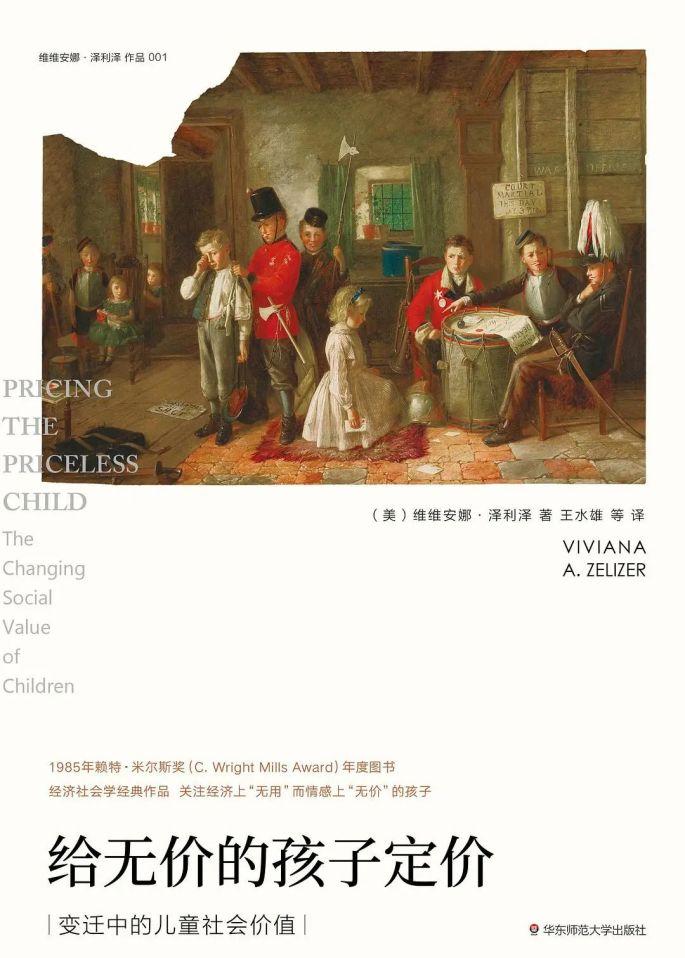

《给无价的孩子定价》,维维安娜·泽利泽著,薄荷实验|华东师范大学出版社2018年1月。

当孩子越来越金贵,人们生孩子节奏似乎也变缓了:如今大部分的发达国家以及一些发展中国家都进入了低、或极低生育率。这一点也常常成为社会关注的焦点,尽管说,这种变化是符合社会学、人口学经验的:

伴随着工业化和现代化进程,人口学观察到,一个地区的出生率、生育率会逐步下降。人口学界提出了第一次人口转型理论,即经过高死亡率高出生率、低出生率高死亡率这两个阶段后,最终社会将转入低死亡率低出生率的双低模式。

传统经验一般认为总和生育率(TFR: total fertility rate)=2.1,即假设育龄妇女群体平均生育2.1个孩,则能够保障人口迭代。千禧年后,低出生率、低生育率不再是发达国家独有的议题,诸多发展中国家也实现了低或极低生育率(TFR低于2.1甚至1.3)。

在这里有必要简单区分出生率与生育率:出生率指的是某年内平均每一千人中新生儿人数的比率,是一个实指。总和生育率(TFR)则是一种假设:具体测算中需要依照年龄进行分组,在此可以简单理解为在某一时间点,预估(15-45岁)育龄妇女一生平均育儿数量。总和生育率的好处在于它更具时效性,不需要等到女性结束育龄期再去统计,更能及时观测到生育趋势的变化。

——生育率低是不是说明人们更不愿意生孩子了?未必如此。不是人们不愿意生,只是面对社会和个人家庭的种种复杂的现实情况,人们实际上能完成的生育计划,往往和个人所希望的不一样。

过去几十年的研究中,学者们发现,大多数人仍表示有生育意愿(fertility intention),只是往往人们的生育意愿要高于实际生育情况。两者对比,也可以体现出社会现实对于个人人生轨迹的影响。哪怕现代避孕手段出现之前,人们仍然会对于生育进行一定的计划和控制。在社会经济不景气的年代,即便是温饱无虞的家庭,也会谨慎控制新生儿人数。而以家庭为单位,以异性婚恋关系为例,进行更细致的观察,情况还可能更复杂:比如妻子与丈夫在总体生育意愿及新生儿性别倾向上的差异等等。

这种意愿与实际的差异也体现了生育决策背后的复杂动机。诚然,儿童被认为是纯洁、天真、无辜的,连带着人们认为跨过生门这一举动应该是“无私”的、值得歌颂的。实际上,当人们进入生育轨道的时候,其原因可能更为复杂。“自私”与否,或许本就不该在考量范围内。

实证研究表明,准父母们不仅仅期待着新生儿,同时也会期待新生儿能够彰显和巩固婚恋关系、代际关系、与朋友和社群间的联结,完成社会期待等等。生育这一经历本身可以成为建立社会身份、调动社会资源的过程。

也有学者反问,现代社会,人们为什么还要生孩子?如果仅从经济和个人发展角度来说,生育大抵是一件吃力不讨好的事。美国2013年的统计中,仅养育一个孩子到18岁,平均开销在24.5万美金。但是,如今放眼世界,新生代真正脱离原生家庭支持,安身立命的时间越来越晚:曾经一个16岁的少年或可以出门闯荡,并有可能养家糊口;如今这样做的人,往往被认为是出于形势所迫、令人同情的。教育、大学文凭对于个人职业发展、家庭构建的重要性如今也不言自明。如今,即便18岁法律上成年,多数年轻人仍然要倚仗父母完成高等教育、成家、抚育儿童。人们或许还抱着生个孩子能帮忙养老的想法,抛却这一期待的不可靠与不可预测性,对孩子发展的直接经济投入外,生育实际上很可能降低或减缓个人财富积累、养老预期。

但生育的成本与难处也不局限于金钱损耗,无论是胚胎还是牙牙学语、蹒跚学步的幼儿,他们均缺乏自主生存能力。在新生儿旁边放百万英镑毫无意义,新生儿不能自己冲奶粉、换尿布、看医生。儿童作为依附者,须要另外有成年人提供看护服务,年纪越小的儿童,越依赖外界成年人提供的抚育。与此同时,这对于儿童的抚育者、特别是母亲的要求越来越严苛。如果儿童被认为应该享有高密度的看护服务,接受良好的道德文化教育,维持健康的身体与生活方式等;那么母亲则往往被认定为儿童的首要与主要负责人。

抚育者的工作本已不轻松,而当女性进入职场的时候,工作与母亲这一角色职责的关系更加胶着。

《坡道上的家》剧照。

02

母职神话陷阱:

事业家庭“平衡”的幻想

母职神话的陷阱在现实与虚构作品中俯拾皆是。这种叙事中,“妈妈是超人”:在迎接新生命来到这个世界的时候,家庭中的女人们都在成为超级母亲的赛道上奔跑。从备孕到生产再到养育,她是自学成才的医生、护士、老师与指挥官:她要注意自己的吃穿行,还要全方面地、时时刻刻关注、安排孩子在做什么、要做什么、该做什么。从母乳喂养的优劣,公办或私立幼儿园的选择,到存多少钱给孩子的未来教育,孩子磕了碰了不开心了,成绩有波动了等等,妈妈都被召唤到第一线。

哪怕在未进入正式劳动力市场前,女性一直在提供劳动力——只是它往往是无偿而因此被忽略的。延续马克思主义的传统,我们可以看到女性在家庭及社区中承担着各式各样的劳动,不仅局限于养育儿童即未来的劳动力,还在于维持家庭和社区运作——她们在幕后的工作,是社会再生产的基础——当男性劳动力回到家中时,他们的工作就可以中止了,而女性则在无休止地劳动。

现代化和城市化的进程给了女性进入劳动力市场的机会,妇女劳动参与率的提升,对于更好保障妇女儿童权益、推进经济发展等带来了诸多益处。特别是在资本主义市场中,劳动力不分性别,女性对于正式经济、劳动力市场的贡献是经济发展不可或缺的一部分。但于此同时,在资本主义经济系统与父权社会的两条铰链中,职业女性无被抛进了“如何平衡工作与家庭”这一陷阱题:这一问题本身即预设了女性在社会劳动之外还应提供家庭劳动——女性承担着双重负担(double burden)。一方面,她必须参与社会正式劳动力市场,有一个工作,拿到工资票、赚钱养家,否则,在资本主义体系中,没有变现的劳动力是难以被认可的;另一方面,她必须要一天打两份工(double day),父权社会要她回到家去轮第二班(double shift),扮演好一个为丈夫付出的妻子、为孩子牺牲的母亲、为家庭无所不能的照顾者角色。