1937年,全面抗戰開始後,北平被日本人侵占。文人和愛國者均迅速南下組織抗日救國,可魯迅胞弟周作人卻在這時候選擇了留在了北平。

1938年春,周作人還參加了日本人召開的“更生中國文化建設座談會”。這之後,舉國輿論嘩然。

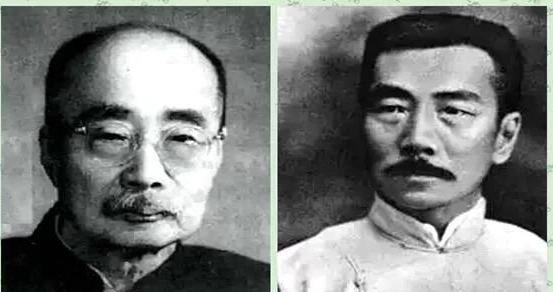

周作人與魯迅

為了勸說有賣國傾向的周作人回頭,茅盾、郁達夫、丁玲、老舍等十七位作家聯合發表公開信,勸周作人“急速離平(北平),間道南來,參加抗敵救國工作”。為催促周作人南下,葉公超冒着生命危險傳回北平。而此時在英國的胡适,也不遠萬裡來信勸周作人“飄然一杖天南行”……

可最終,周作人還是選擇了留在北平。

眼見周作人做了漢奸,以往對他各種崇拜的人都着急了,他的侄子周豐三竟和幾個愛國者籌劃“毀其肉身以阻止其賣國”的法子。

這種在今天看來極端的想法,在當時那個全民抗日的年代卻是再正常不過的事了。

1938年底,眼見周作人不僅遲遲沒有離開北平,還同意去日本傀儡政府任教育督辦,“抗日殺奸團”派李如鵬專程趕到了北大,他對抗團“燕京小組”範旭說:

“我從上峰那裡帶來一個指令,你們學院有一位教授,是中國教育界的領袖人物之一,對群眾有深刻的影響,他已經同意去日本傀儡政府那裡任教育督辦,這種舉動影響深遠,因為人們對他很尊敬,相信他的判斷力,像他這樣的人決定同敵人合作,是比不管多少日本的宣傳危害更大的,必須在他公開宣布他的意圖之前就把他除掉。”

緊接着,便有了那場至今讓人們津津樂道的“刺殺事件”。

周作人

一日,周作人和北大國文教授沈啟無在客廳閑聊時,外邊報說有客人來訪,還是兩個學生。周作人一聽便讓他們進來了。

兩人進屋後,周作人便起身介紹說“我就是周作人”,他話音剛落,走在前邊的人便掏出手槍向他射擊了。沈啟無見狀下意識地站了起來,那人便迅速向他也開了一槍。見沈啟無中槍倒地後,來人便馬上走掉了。

這次事件中,周作人因身上有遮擋物未受傷,而沈啟無雖被擊中,但也沒太大損傷。之是以兩人都僥幸逃過劫難,主因是開槍者用的是小手槍,殺傷力不大。

但這次事件,卻着實把周作人吓壞了,他開始意識到:自己想在北平隐居幾乎已經不可能。這個不可能是因為:不僅日本人不讓,連中國人也不會讓。

于是,刺殺事件十多天後,周作人為了尋求日本人庇護,幹脆出任了僞北大圖書館館長之職,從此,他的漢奸之路一發而不可收拾——

1939年,周作人出任僞北大教授兼該僞校文學院院長;1941年1月,周作人升任僞華北政務委員會委員、常務委員兼僞教育總署督辦,并以督辦身份出訪日本;1942年5月,為慶祝僞“滿洲帝國”十周年紀念,随同汪精衛赴滿通路;同月,前往南京參加汪精衛六十大壽的慶祝活動;9月,僞華北作家協會成立,周作人任協會主席。

在敵僞期間,周作人那支生花的筆寫過不少美化漢奸和侵略者的文章,他甚至為宣傳“東亞共榮”捉筆過。

周作人成為“文化漢奸”後,無數人為之感到痛心疾首,這主要有三方面原因:一是周作人當時是最高學府教授,代表了中國文化頂層;二是因為他是五四新文化運動的代表人物之一;三則是因為,他還是“用筆喚醒過無數沉睡中國人”的魯迅的胞弟。

魯迅與周作人等合影

換言之,世人眼裡:周作人是最不應該,也最不可能成為漢奸的人。

因為無法接受周作人做了漢奸的事實,1941年3月的一天,年僅19歲的周作人之侄周豐三竟當着他的面,拿槍對着自己并決然地扣動了扳機。

周豐三的死并未能喚醒周作人的良知,他死後,周作人依舊頻繁地為日本大東亞共榮效力着。他所表現的種種表明:他 不僅不為侄子的死感到絲毫内疚,而且還多少覺得他有些不可理喻。

周豐三事件後,世人才确定:做文化漢奸,對周作人來說,是必然的。因為:他根本就不覺得自己做漢奸是一件“不好”的事,或者,他壓根兒就不覺得自己是在做“漢奸”。

周作人和魯迅是同父同母的親兄弟,兩人的差别何以如此之大呢?答案恐怕還得回到最初說起。

周作人是周家的二少爺,他出生時,周家便已家道中落。後來,父親病逝後,家裡的一切都是哥哥魯迅在負擔,就連上學的學費生活費等等也全是魯迅操持的。

作為家裡的老二,他既不是最大也不是最小,自然是甚少被管顧的一個,若非文筆極好,他很可能會是整個周家最不起眼的一個。

也因為一直是“千年老二”,加上魯迅從小對他大包大攬,是以他打小便不用對任何事物承擔任何責任。日久後,他自然也慢慢成了一個沒有主見的主了。

到日本後,他與家裡的保姆羽太信子發生關系并結成了夫妻。這使得他在日本的生活也分外舒适,自然,在融入日本的文化等等各方面上,他比同在日本留學的魯迅要深入、透徹得多。

1919年,魯迅在北京自掏腰包買了房後便把周作人一家接過來了。當時跟着魯迅一起住在八道灣的除了周作人和妻子羽太信子以外,還有羽太信子全家甚至她的妹妹等等。

這就意味着:回國後,他也在日本人的包圍之中。

羽太信子

這也難怪後來魯迅與周作人因為羽太信子的事絕交後,魯迅要說“八道灣隻有一個中國人”了。因為魯迅和朱安、母親搬走後,整個八道灣除了周作人以外真的就全是日本人了。

魯迅離開後,向來沒有主見的周作人自然更加“不做主”了。

周作人沒有主見的性格,也導緻他在很多問題上看法與血性的哥哥魯迅不同。早在成為文化漢奸二十多年前,周作人就曾經在《嶽飛與秦桧》、《關于英雄崇拜》兩篇文章裡寫到過自己對民族、國家救亡圖存的根本态度。

在這兩篇文章裡,他完全支援南宋和金朝的和戰主張,與此同時,他完全否定了嶽飛的主戰為忠。自然地,他也否定了秦桧的主和為奸,對于文天祥的殉國,他則坦言“全無意義”,他說:

“文天祥等人唯一好處是有氣節,國亡了肯死。這是一件很可佩服的事,我們對于他應該表示佩服,但我們不應該學他,也不能算我們的楷模……這種死,對國家社會無益處。”

從這些文章看,周作人後來接受汪精衛的“中日主和”,就一點兒也不奇怪了。

也是基于此,1945年日本無條件投降後,周作人被逮捕時,他竟多少覺得自己是“冤屈”的。

1946年5月26日,被捕後的周作人被押解到了南京。在高等法院審判後,他最終因“共同通謀敵國、圖謀反抗本國”罪,被判處有期徒刑十四年,褫奪公權十年,全部财産除“酌留家屬必須生活費外”沒收。

面對這個審判結果,周作人當即便辯解說:“我不服”。而他的理由則是:自己在僞職期間的所作所為,要麼有利于抗戰,要麼是不得已而為之。

實際上,周作人任僞職期間所作所為對國家造成了很大傷害,别的不說,單就他在任職期間“聘用日本人為教授改變中國教科書,推行奴化教育”這一條,就足以坐實他的“漢奸罪”了。

因周作人不服審判結果,加上胡适、蔣夢麟等名人替他說話,他最終在1947年12月9日複判時被改判成了有期徒刑十年。

周作人與羽太信子

此後,周作人一直被關押在南京老虎橋監獄。

在監獄被改造一年多後的1949年1月22日,李宗仁接任中華民國總統,在國共和談的空氣中,政治犯被特赦。

周作人因着這個好運氣于1949年1月26日被放出監獄,之後,他坐火車到學生尤炳圻在上海的家暫住。之後不久,他便和全家定居北京了。

新中國成立後,剛剛獲得自由的周作人開始擔心:自己接下來該如何呢?新政權會不會因為自己曾經“失足”處理他呢?

因為内心不安,他索性寫了一封長信給周恩來。在信裡,他在介紹完自己研究領域和成就後,筆鋒一轉講到了自己當時為何留在北平不跟随學校南下,他說:

“那時先母尚在,舍弟的妻子四人,我的女兒(女婿在西北聯大教書)和她的子女三人,都在我家裡,加上自己的家人共十四口,我想自己如跑到後方去,在那裡教幾年書,也總是空話,不如在淪陷中替學校或學生做得一點一滴的事,倒是實在的。”

周作人這段話的意思再明白不過了:我當時不南下,不是想留在北平做漢奸,我啊,是想着曲線救國呢!

周恩來收到信後立馬進行了相關的調查,調查結果是:周作人确實曾在做漢奸期間做過不少的“實事”,這些實事裡包括幫助當時的地下黨。

比如,李大钊的女兒李炎華在和丈夫參加地下黨後,就曾經得到了周作人的幫助。當時出任僞職的周作人竟在明知兩人是地下黨的情況下,對他們進行了數次的接濟。

此外,他還曾利用職務之便,幫助釋放過因抗日被抓捕的地下黨。

了解到這一層後,周恩來和上司們對周作人的态度便有了改觀。當時正是建國初期的用人之際,了解到周作人懂日語、希臘語後,上司決定對他委以重任:負責翻譯希臘古典文學和日本古典文學。

此後的周作人一直不負所托,将所有的精力全部用在了研究日本、希臘文學上。做研究的十幾年時間裡,他交出了大批高品質的日本文學和古希臘文學經典漢語譯本,比如《希臘神話》、《歐裡庇得斯悲劇集》、日本現存最古的史書《古事記》、《枕草子》等。這些,皆是由他翻譯而成。

周作人譯作《希臘神話》

不得不說,晚年的周作人在新中國是發光發熱了。

根據史料記載,期間,周作人的薪資水準一直不低,出任了北京人民文學出版社的特約譯者後,他的薪資更是水漲船高,多的時候一個月竟能拿到400元。

隻是,因為周作人的日本妻子素來大手大腳慣了,是以後來大躍進時期,他的收入即便算高卻也經常入不敷出。羽太信子身患重病後,他家的經濟狀況更是堪憂。

此間,周作人與羽太信子的關系也一度非常糟糕。

早在1960年7月1日,周作人就曾在日記中這樣描寫羽太信子,他說:

“拟工作因不快而止,她似病又發作也。”

周作人所說的“病發作”,是指羽太信子經常性因猜疑等出現的病态的情狀。打開周作人晚年的日記,關于記錄羽太信子這類“又易作”,“又狂易大作”等的情況比比皆是,每每此時,周作人都表示:“甚感不快”,“又以不快止”,“不快殊甚”。

周作人還曾在日記中寫下了:“真不知好歹”,“雖是病态,然破壞所有感情,不惜破釜沉舟,真‘惡魔’也”雲雲,以發洩他對羽太信子無法遏制的不滿。

這種狀态,一直持續到1962年4月羽太信子離世。

前排右一為羽太信子

羽太信子離世後,周作人一直一個人生活。不久,因為種種原因,他的工資經常被停發。後來,終日入不敷出的周作人竟在晚年時不得不靠變賣古董、字畫、舊書過活。

那場特殊大革命時,周作人這個曾經“失足”的文人終究沒能幸免:瘋狂的人群沖進他的家裡,他的财産被收刮後,他還被攆到了四面漏風的棚子裡,這個棚子,甚至小到無法讓人起身行走。

被趕進棚子裡這年,周作人年已80了,因為年老體衰加上營養不良,他的身體很快垮下去了。因為不堪受辱,周作人曾兩次寫信給派出所請求服用安眠藥“安樂死”,但最終,他未能如願。

從周作人尋求“安樂死”便可知,晚年孤獨無依且被迫住棚子的周作人,其生活是極其困苦的。

1967年,被單獨關押的周作人因下地解手時突然發病去世,享年82歲。

晚年周作人

可歎,作為一個與魯迅齊名的大文豪,周作人死後竟未引起外界的一絲絲反應。魯迅、周作人研究者錢理群在講述周作人死時的情景時說:

“除了家人,沒有人向他告别”。

而這個前來告别的“家人”裡,不包括他的侄子、魯迅之子周海嬰。

周作人死後,曾有人特地通知了周海嬰并請他前來參加葬禮,但周海嬰卻在收到噩耗後拒絕了出席。

這樣的結局,大抵是如昔時給魯迅和周作人取法名的老和尚所言,是:“東之啟明(周作人法名)與西之長庚(魯迅法名),兩星永不相見!”

今天,世人談起魯迅皆滿是尊崇,而言及周作人則滿是鄙夷。這般迥異結局,也真真讓人嗟歎!