江山代有人才出,各領風騷數百年,就書法而言,每個時代都有燦爛的明星,有中正平和集前人之大成者,也有另辟蹊徑,獨樹一幟者,風格迥異,面貌紛纭,成就了中國書法藝術的百花争豔。元末明初,書法在規範和嚴謹上達到頂峰,但從另外一個角度看,也是書法的窠臼全面深度的壓抑着書法的生命力的時代。在這個時間段,沈度的光彩風華一時無兩。

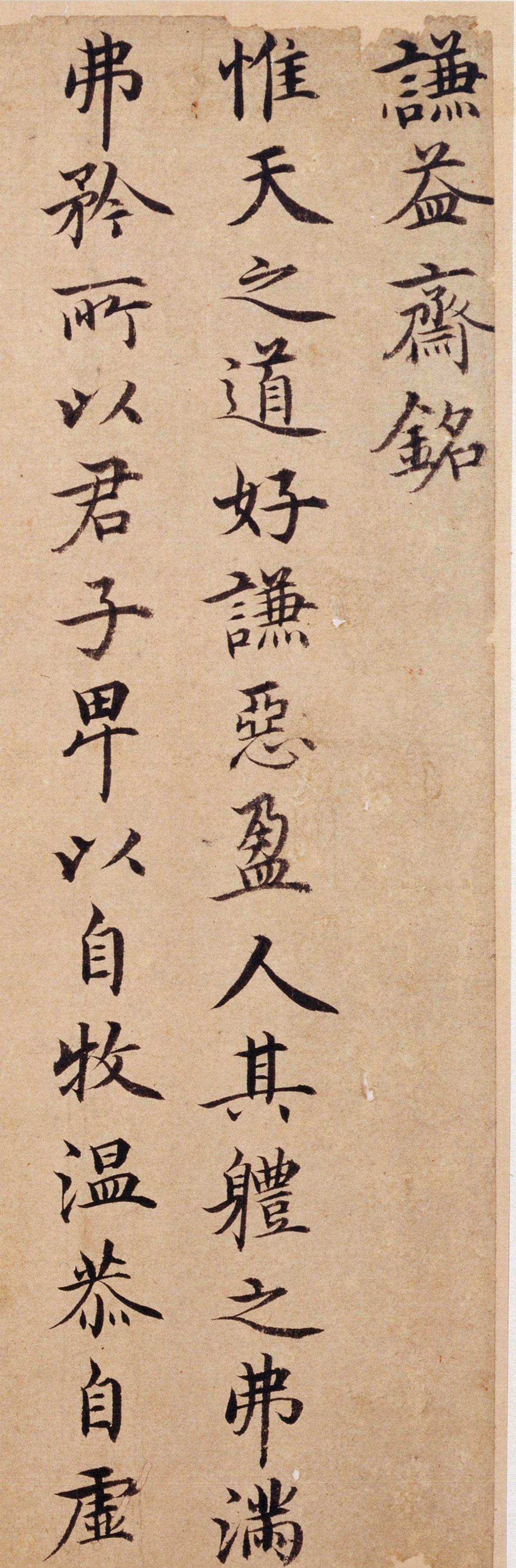

沈度書法

作為站在館閣體塔尖的沈度,其書法在結字和筆法上都到了增之一分則太長,減之一分則太短的境地。特别是在醜書橫行的當代,沈度的書法映入眼簾,讓人頓時神清氣爽。明代大家董其昌對沈度兄弟的書法推崇備至,稱“文(徵明)、祝(允明)二家,一時之标,然欲突過二沈,未能也。” 明朝重臣楊士奇曾以“婉麗飄逸,雍容矩度”八字來概括沈度書法風格的特點。雍容華貴,自然是皇家的氣度,難怪明成祖朱棣對沈度的書法贊譽非常,“日侍便殿,凡金版玉冊,用之朝廷,藏秘府,頒屬國,從命之書”從命之書”,稱他為“我朝王羲之”。

作為一種為當朝皇上都偏愛的書風,在科舉考試上自然為天下士子所追捧,逐漸地,這種書體發展成為專用于科舉考試、制诰奏表,的台閣體。一種書法風格從獨特走向泛濫,也是一個從别緻走向流俗的過程。被奉為金科玉律的結字和筆法,到了極端就成了一種難以突破的桎梏,館閣體被後世口誅筆伐,相對于文征明,祝枝山,董其昌,沈度由于背上了館閣體的枷鎖,變得寂寂無名。

在醜書橫行的當代,法度成為一種稀缺的範式,沈度的小楷顯得那麼的珠圓玉潤,雖然不必倡導當今的書法應該回歸這種館閣體,但是我們能不能在傳統和法度上面有些思考,下些功夫,讓我們輕佻,漂浮的書法變得厚重溫潤。