<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="1">舒群英曆史檔案</h1>

1932年9月,秘密加入中國共産黨,出任洮南情報站站長,對蕭軍和蕭紅有知遇之恩。

1938年初春,從上海輾轉到達延安,先後任魯迅藝術學院文學系教員、系主任,《解放日報》文藝副刊主編,親曆延安文藝座談會。

1945年抗戰勝利後,率東北文藝工作團北上,任東北電影制片廠首任廠長。

1952年夏,來到鞍鋼,出任大型工地黨委書記。

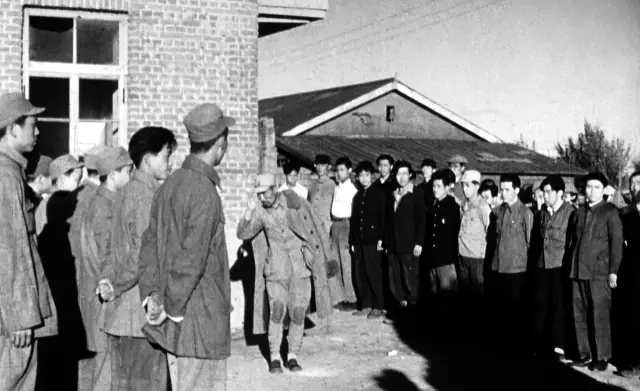

1946年,東影(長影前身)廠長舒群在演職人員中作動員講話。

來自革命聖地——延安,齊聚祖國鋼都——鞍山,一代著名作家舒群和羅丹、公木、于敏、草明,滿懷激情投身于火熱的鋼鐵生活,緊緊地追蹤共和國鋼鐵長子的曆史行程,也将他們的足迹深深地嵌入了鞍鋼這片熱土之中。

1950年代初,新中國的工業化道路開啟,一馬當先的鞍鋼,大規模的建設令舉國矚目,也精彩紛呈。他們是一批拓荒者,他們也是一批淘“金”者。在他們的耕耘之中,在他們的妙筆之下,一段段輝煌的鞍鋼曆史,變成了一部部工業題材文學的扛鼎之作。在呈現精彩的鞍鋼同時,他們的名字也在無意間化作了鞍鋼曆史的一部分,綻放出一道道異彩。

繼作家羅丹和詩人公木到來之後,在劇作家于敏和作家草明到來之前,時任中國文聯副秘書長、中國作家協會秘書長的舒群,于1952年夏來到了鞍鋼。當時,新中國曆史上著名的鞍鋼“三大工程”正在陸續展開,建設工地上人聲鼎沸、熱火朝天。他與鞍鋼基建系統的土建工程公司經理計明達,分别出任大型工地黨委書記和工地主任。在那段時間裡,他與計明達早晨一同乘車上施工工地,白天一同在現場指揮,經常一起開會,一起勞動,一起就餐,一起熬夜,結下了深厚的友誼。後來,他以這段生活經曆為素材,以計明達為作品中主人公吉明的原型,創作出了長篇小說《這一代人》。

1946年,舒群參加東影公司新廠房建設時的情形。

在現代文學史上,舒群是東北作家群的傑出代表之一。

20世紀30年代,中國文壇群星璀璨,蕭軍和蕭紅并駕齊驅,成為從黑土地上冉冉升起的兩顆文壇巨星。從阿什河畔的阿城走出來的滿族作家舒群,與“二蕭”曾有過患難之交,也可謂是莫逆之交。在文學道路上,他給予過“二蕭”無私的幫助;在東北作家群中,他活動的天地則比“二蕭”更為廣闊。他既是一位卓有成就的現代作家,也是一位執著為中華民族解放事業而奮鬥的革命家。

1913年,舒群出生在黑龍江阿城一個貧苦的勞工家庭,取名李書堂。15歲時,他以第8名的成績考入哈爾濱一中,因交不起夥食費兩度被趕出校門;中學畢業後,靠兩位喜歡他的教師幫助突擊補習,又為他弄到了一張高中肄業證,他考入了東北商船學校。1932年3月,中途退學的舒群,經一位同鄉同學(中共地下黨員)的介紹,參加了第三國際中國小組,同年9月秘密加入中國共産黨,出任洮南情報站站長,以《哈爾濱五日畫報》分銷處作掩護,從事情報搜集和傳遞。其間,他用“黑人”筆名在《國際協報》《哈爾濱商報》《大同報》的副刊上,發表了許多詩歌和散文,也與蕭軍、蕭紅、羅烽、塞克和白朗等文學愛好者建立起了友誼。在那段時間,他曾用自己省吃儉用積攢下來的錢,幫助蕭軍和蕭紅出版了處女作——短篇小說集《跋涉》。

1934年初,滿洲省地下黨組織遭受破壞,舒群與組織失去了聯系,被迫離開哈爾濱去了青島。幾個月後,蕭軍和蕭紅也前往青島投奔舒群,他與新婚妻子到碼頭迎接,兩對小夫妻在觀象一路一座石塊壘成的二層小樓的下部,租了兩間房子,一間由舒群夫婦居住,一間由“二蕭”居住。在青島半年,“二蕭”完成了各自的成名作:《生死場》《八月的鄉村》。當年秋天,因叛徒告密,青島地下黨組織遭到破壞,舒群等被捕,但由于國民黨藍衣社未掌握他的真實身份,幾個月後被釋放。在獄中,他寫下了第一部長篇小說《沒有祖國的孩子》。

▲1946年4月,舒群(左)、袁牧之、田方主持召開東影公司骨幹成員會議。

出獄後,幾經周折,舒群于1935年夏來到上海。得知“二蕭”在魯迅的引導下已成為上海灘上的文壇新星,他非常高興,拿着自己的文稿《沒有祖國的孩子》,請老朋友蕭軍代為呈送魯迅,并冀望通過引薦,希求當面指教。然而,直到魯迅逝世,也一直沒有下文,實為一生的遺憾。後來,從蕭紅的口中得知,因擔心舒群的黨派背景會危及魯迅的安全,加之魯迅當時的身體狀況确實很差,蕭軍出于種種顧慮,使得舒群失去了接近魯迅的機會。作為彌補,蕭紅慷慨地将留下魯迅修改筆迹的成名作《生死場》原稿,贈予了舒群。

桀骜不馴的蕭軍,一生中除了不敢跟魯迅耍脾氣外,再有一位也就是舒群。多年以後,在哈爾濱,舒群曾當着衆多老朋友的面,批評蕭軍對蕭紅的不當之處,蕭軍硬是壓住性子、沒有發作,回家後還對自己子女說:“老朋友中,隻有你舒群叔叔可以當面敲我、罵我了!”

小說《沒有祖國的孩子》,未能被魯迅發現,卻被魯迅的弟子、女作家白薇欣賞,并轉給了周揚。小說以“舒群”這個筆名,發表在《文學》6卷5号上後,周揚和周立波都分别撰文稱贊,一時轟動文壇,被視為“國防文學”的代表作。此後,周揚叮囑作家沙汀主動與舒群聯絡,舒群也經常投稿,并介紹羅烽、白朗發表了許多作品。

1937年七七事變後,上海地下黨組織文化界進步人士分成兩隊撤離,舒群開始随第一隊前往重慶,後又改随周揚、艾思奇等的第二隊前往延安。途經西安八路軍辦事處,他又受林伯渠的委派,與周立波作為随軍記者去往山西八路軍總部,同行中還有美國記者史沫特萊。在八路軍總部,他給朱德總司令當過4個月的秘書,參與報道了由林彪指揮的平型關戰役。一次行軍途中,在一座被日軍飛機狂轟濫炸後的廢墟裡,舒群竟然拾得了莎士比亞的名著《哈姆雷特》《奧賽羅》《李爾王》《仲夏夜之夢》四本書,另有《石索》《三希堂》殘帖各兩卷,喜出望外,如獲至寶。

1952年,鞍鋼大型工地主任計明達(右)夫婦和大型工地黨委書記舒群(左)夫婦合影。

1938年初春,舒群帶着意外收獲的這些“寶貝”,來到革命聖地延安。在時任中共中央宣傳部副部長凱豐的住處,他結識了素有“紅軍才子”之稱的朱光(後任八路軍一二九師政治部宣傳部長)。兩個人一見如故,又均為塞克的老朋友,關系更加熱絡。一天,乘着酒興,朱光領着舒群,竟然大大咧咧地闖進了毛澤東的住處。毛澤東放下案頭的工作,經朱光介紹,與舒群天南海北地叙談起來。激動之餘,舒群傾盡挎包中珍藏的“寶貝”,毛澤東一見喜不勝喜。卻不料,一旁的朱光竟然向毛澤東提出了“見面分一半”。毛澤東聽了,口中連連說道:“豈有此理!豈有此理!”朱光與毛澤東各不相讓,争過來又論過去,誰也說服不了誰,隻得互讓一步,最終“平分秋色”。朱光索取了《奧賽羅》和《李爾王》及《石索》碑帖,毛澤東則無奈地搖着頭,苦笑着留下了《哈姆雷特》和《仲夏夜之夢》及《三希堂》的殘帖。

一度離開延安,舒群受任弼時委派去武漢,與丁玲共同創辦文藝刊物《戰地》;從武漢撤到桂林時,又受李克農派遣,為駐七星岩的北韓義勇軍做聯絡工作。再度回到延安,已經是1940年。他先後任魯迅藝術學院文學系教員、系主任,又于1942年4月1日正式接替丁玲,擔任了《解放日報》文藝副刊主編。在主編文藝副刊的4個多月中,舒群多次随同報社社長博古等人,一起去棗園毛澤東住處聆聽教誨。舒群後來回憶道,凡有轉載,均有毛澤東親自批示,例如郭沫若的《甲申三百年祭》、徐悲鴻的《古元木刻》等等;倘若社長博古審而難定的稿件,也都指定他攜去面呈毛澤東核定。為廣泛征集副刊稿件,毛澤東甚至親自拟定“征稿辦法”,設“棗園之宴”邀請文化人撰稿或征求意見。

1941年7月8日,“文抗”駐會作家蕭軍給毛澤東寫了一封信,希望約見談話,反映一些文藝界的情況。10天後,蕭軍接到胡喬木代寫的信函,應約到楊家嶺,毛澤東與他進行了長達7個多小時的談話。此後,毛澤東又約談了多位延安文藝界人士,其中如劉白羽、蕭軍、歐陽山、草明、艾青等,曾多次約見談話或寫信征求意見,讓他們幫助搜集材料,提供有關文藝的意見。

翌年的4月10日,毛澤東在中央書記處會議上提議,以毛澤東、博古、凱豐的名義召集延安文藝界座談會。4月27日,毛澤東請舒群等草拟了一份參加座談會的名單,又補充了自己所惦記的一些人的名字,由中央辦公廳按照名單分發出100多份粉紅色油光紙油印的請帖,上面寫着:“為着交換對于目前文藝運動各方面問題的意見起見,特定于五月二日下午一時半在楊家嶺辦公廳樓下會議室内開座談會,敬希屆時出席為盼。”署名是“毛澤東、凱豐”。

1952年,舒群(右後)等陪同援助鞍鋼建設的蘇聯專家遊覽鞍山二一九公園。

延安文藝座談會前後在楊家嶺共召開了3次會議,到5月16日結束。當時,延安很艱苦,開會照相還是很奢侈的,但文藝座談會照了一張合影。在那張珍貴的合影照片上,留下了後來曾經在鞍鋼工作過的舒群、公木、草明、于敏的身影。

1945年抗戰勝利後,黨中央為了開辟東北的文藝工作,以延安魯迅藝術學院為中心成立了東北文藝工作團,由舒群任團長,率領有沙蒙、公木、田方、華君武、嚴文井、劉熾、雷加、王大化、王家乙、于藍等著名人士在内的近50人奔赴東北。到東北後,舒群曾擔任中共東北局宣傳部文委副主任,建立了東北電影制片廠并任廠長,擔任過東北大學副校長和東北文聯副主席等職。1950年,舒群又以作家的身份奔赴北韓戰場,在39軍116師師部工作,後撰寫了長篇小說《第三戰役》。

鐘翔飛 撰文 智春山 楊偉平 史料提供