<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="1">舒群英历史档案</h1>

1932年9月,秘密加入中国共产党,出任洮南情报站站长,对萧军和萧红有知遇之恩。

1938年初春,从上海辗转到达延安,先后任鲁迅艺术学院文学系教员、系主任,《解放日报》文艺副刊主编,亲历延安文艺座谈会。

1945年抗战胜利后,率东北文艺工作团北上,任东北电影制片厂首任厂长。

1952年夏,来到鞍钢,出任大型工地党委书记。

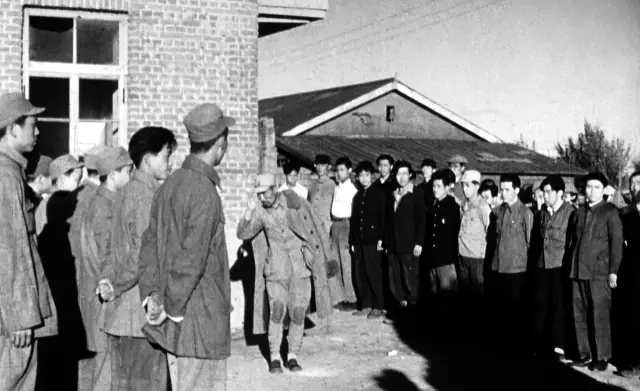

1946年,东影(长影前身)厂长舒群在演职人员中作动员讲话。

来自革命圣地——延安,齐聚祖国钢都——鞍山,一代著名作家舒群和罗丹、公木、于敏、草明,满怀激情投身于火热的钢铁生活,紧紧地追踪共和国钢铁长子的历史行程,也将他们的足迹深深地嵌入了鞍钢这片热土之中。

1950年代初,新中国的工业化道路开启,一马当先的鞍钢,大规模的建设令举国瞩目,也精彩纷呈。他们是一批拓荒者,他们也是一批淘“金”者。在他们的耕耘之中,在他们的妙笔之下,一段段辉煌的鞍钢历史,变成了一部部工业题材文学的扛鼎之作。在呈现精彩的鞍钢同时,他们的名字也在无意间化作了鞍钢历史的一部分,绽放出一道道异彩。

继作家罗丹和诗人公木到来之后,在剧作家于敏和作家草明到来之前,时任中国文联副秘书长、中国作家协会秘书长的舒群,于1952年夏来到了鞍钢。当时,新中国历史上著名的鞍钢“三大工程”正在陆续展开,建设工地上人声鼎沸、热火朝天。他与鞍钢基建系统的土建工程公司经理计明达,分别出任大型工地党委书记和工地主任。在那段时间里,他与计明达早晨一同乘车上施工工地,白天一同在现场指挥,经常一起开会,一起劳动,一起就餐,一起熬夜,结下了深厚的友谊。后来,他以这段生活经历为素材,以计明达为作品中主人公吉明的原型,创作出了长篇小说《这一代人》。

1946年,舒群参加东影公司新厂房建设时的情形。

在现代文学史上,舒群是东北作家群的杰出代表之一。

20世纪30年代,中国文坛群星璀璨,萧军和萧红并驾齐驱,成为从黑土地上冉冉升起的两颗文坛巨星。从阿什河畔的阿城走出来的满族作家舒群,与“二萧”曾有过患难之交,也可谓是莫逆之交。在文学道路上,他给予过“二萧”无私的帮助;在东北作家群中,他活动的天地则比“二萧”更为广阔。他既是一位卓有成就的现代作家,也是一位执著为中华民族解放事业而奋斗的革命家。

1913年,舒群出生在黑龙江阿城一个贫苦的工人家庭,取名李书堂。15岁时,他以第8名的成绩考入哈尔滨一中,因交不起伙食费两度被赶出校门;中学毕业后,靠两位喜欢他的教师帮助突击补习,又为他弄到了一张高中肄业证,他考入了东北商船学校。1932年3月,中途退学的舒群,经一位同乡同学(中共地下党员)的介绍,参加了第三国际中国小组,同年9月秘密加入中国共产党,出任洮南情报站站长,以《哈尔滨五日画报》分销处作掩护,从事情报搜集和传递。其间,他用“黑人”笔名在《国际协报》《哈尔滨商报》《大同报》的副刊上,发表了许多诗歌和散文,也与萧军、萧红、罗烽、塞克和白朗等文学爱好者建立起了友谊。在那段时间,他曾用自己省吃俭用积攒下来的钱,帮助萧军和萧红出版了处女作——短篇小说集《跋涉》。

1934年初,满洲省地下党组织遭受破坏,舒群与组织失去了联系,被迫离开哈尔滨去了青岛。几个月后,萧军和萧红也前往青岛投奔舒群,他与新婚妻子到码头迎接,两对小夫妻在观象一路一座石块垒成的二层小楼的下部,租了两间房子,一间由舒群夫妇居住,一间由“二萧”居住。在青岛半年,“二萧”完成了各自的成名作:《生死场》《八月的乡村》。当年秋天,因叛徒告密,青岛地下党组织遭到破坏,舒群等被捕,但由于国民党蓝衣社未掌握他的真实身份,几个月后被释放。在狱中,他写下了第一部长篇小说《没有祖国的孩子》。

▲1946年4月,舒群(左)、袁牧之、田方主持召开东影公司骨干成员会议。

出狱后,几经周折,舒群于1935年夏来到上海。得知“二萧”在鲁迅的引导下已成为上海滩上的文坛新星,他非常高兴,拿着自己的文稿《没有祖国的孩子》,请老朋友萧军代为呈送鲁迅,并冀望通过引荐,希求当面指教。然而,直到鲁迅逝世,也一直没有下文,实为一生的遗憾。后来,从萧红的口中得知,因担心舒群的党派背景会危及鲁迅的安全,加之鲁迅当时的身体状况确实很差,萧军出于种种顾虑,使得舒群失去了接近鲁迅的机会。作为弥补,萧红慷慨地将留下鲁迅修改笔迹的成名作《生死场》原稿,赠予了舒群。

桀骜不驯的萧军,一生中除了不敢跟鲁迅耍脾气外,再有一位也就是舒群。多年以后,在哈尔滨,舒群曾当着众多老朋友的面,批评萧军对萧红的不当之处,萧军硬是压住性子、没有发作,回家后还对自己子女说:“老朋友中,只有你舒群叔叔可以当面敲我、骂我了!”

小说《没有祖国的孩子》,未能被鲁迅发现,却被鲁迅的弟子、女作家白薇欣赏,并转给了周扬。小说以“舒群”这个笔名,发表在《文学》6卷5号上后,周扬和周立波都分别撰文称赞,一时轰动文坛,被视为“国防文学”的代表作。此后,周扬叮嘱作家沙汀主动与舒群联络,舒群也经常投稿,并介绍罗烽、白朗发表了许多作品。

1937年七七事变后,上海地下党组织文化界进步人士分成两队撤离,舒群开始随第一队前往重庆,后又改随周扬、艾思奇等的第二队前往延安。途经西安八路军办事处,他又受林伯渠的委派,与周立波作为随军记者去往山西八路军总部,同行中还有美国记者史沫特莱。在八路军总部,他给朱德总司令当过4个月的秘书,参与报道了由林彪指挥的平型关战役。一次行军途中,在一座被日军飞机狂轰滥炸后的废墟里,舒群竟然拾得了莎士比亚的名著《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》《仲夏夜之梦》四本书,另有《石索》《三希堂》残帖各两卷,喜出望外,如获至宝。

1952年,鞍钢大型工地主任计明达(右)夫妇和大型工地党委书记舒群(左)夫妇合影。

1938年初春,舒群带着意外收获的这些“宝贝”,来到革命圣地延安。在时任中共中央宣传部副部长凯丰的住处,他结识了素有“红军才子”之称的朱光(后任八路军一二九师政治部宣传部长)。两个人一见如故,又均为塞克的老朋友,关系更加热络。一天,乘着酒兴,朱光领着舒群,竟然大大咧咧地闯进了毛泽东的住处。毛泽东放下案头的工作,经朱光介绍,与舒群天南海北地叙谈起来。激动之余,舒群倾尽挎包中珍藏的“宝贝”,毛泽东一见喜不胜喜。却不料,一旁的朱光竟然向毛泽东提出了“见面分一半”。毛泽东听了,口中连连说道:“岂有此理!岂有此理!”朱光与毛泽东各不相让,争过来又论过去,谁也说服不了谁,只得互让一步,最终“平分秋色”。朱光索取了《奥赛罗》和《李尔王》及《石索》碑帖,毛泽东则无奈地摇着头,苦笑着留下了《哈姆雷特》和《仲夏夜之梦》及《三希堂》的残帖。

一度离开延安,舒群受任弼时委派去武汉,与丁玲共同创办文艺刊物《战地》;从武汉撤到桂林时,又受李克农派遣,为驻七星岩的朝鲜义勇军做联络工作。再度回到延安,已经是1940年。他先后任鲁迅艺术学院文学系教员、系主任,又于1942年4月1日正式接替丁玲,担任了《解放日报》文艺副刊主编。在主编文艺副刊的4个多月中,舒群多次随同报社社长博古等人,一起去枣园毛泽东住处聆听教诲。舒群后来回忆道,凡有转载,均有毛泽东亲自批示,例如郭沫若的《甲申三百年祭》、徐悲鸿的《古元木刻》等等;倘若社长博古审而难定的稿件,也都指定他携去面呈毛泽东核定。为广泛征集副刊稿件,毛泽东甚至亲自拟定“征稿办法”,设“枣园之宴”邀请文化人撰稿或征求意见。

1941年7月8日,“文抗”驻会作家萧军给毛泽东写了一封信,希望约见谈话,反映一些文艺界的情况。10天后,萧军接到胡乔木代写的信函,应约到杨家岭,毛泽东与他进行了长达7个多小时的谈话。此后,毛泽东又约谈了多位延安文艺界人士,其中如刘白羽、萧军、欧阳山、草明、艾青等,曾多次约见谈话或写信征求意见,让他们帮助搜集材料,提供有关文艺的意见。

翌年的4月10日,毛泽东在中央书记处会议上提议,以毛泽东、博古、凯丰的名义召集延安文艺界座谈会。4月27日,毛泽东请舒群等草拟了一份参加座谈会的名单,又补充了自己所惦记的一些人的名字,由中央办公厅按照名单分发出100多份粉红色油光纸油印的请帖,上面写着:“为着交换对于目前文艺运动各方面问题的意见起见,特定于五月二日下午一时半在杨家岭办公厅楼下会议室内开座谈会,敬希届时出席为盼。”署名是“毛泽东、凯丰”。

1952年,舒群(右后)等陪同援助鞍钢建设的苏联专家游览鞍山二一九公园。

延安文艺座谈会前后在杨家岭共召开了3次会议,到5月16日结束。当时,延安很艰苦,开会照相还是很奢侈的,但文艺座谈会照了一张合影。在那张珍贵的合影照片上,留下了后来曾经在鞍钢工作过的舒群、公木、草明、于敏的身影。

1945年抗战胜利后,党中央为了开辟东北的文艺工作,以延安鲁迅艺术学院为中心成立了东北文艺工作团,由舒群任团长,率领有沙蒙、公木、田方、华君武、严文井、刘炽、雷加、王大化、王家乙、于蓝等著名人士在内的近50人奔赴东北。到东北后,舒群曾担任中共东北局宣传部文委副主任,创建了东北电影制片厂并任厂长,担任过东北大学副校长和东北文联副主席等职。1950年,舒群又以作家的身份奔赴朝鲜战场,在39军116师师部工作,后撰写了长篇小说《第三战役》。

钟翔飞 撰文 智春山 杨伟平 史料提供