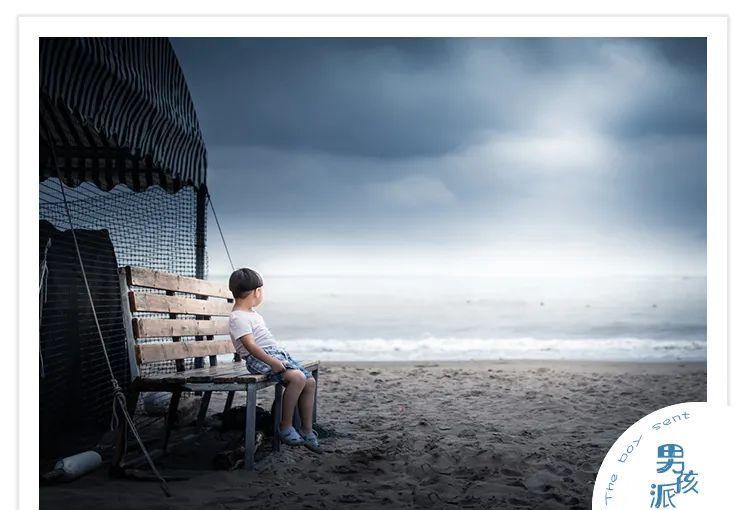

面對青春期孩子的叛逆,最好的辦法不是說教和鎮壓,而是看見他們的困境,與孩子同頻成長。

作者 | 可樂媽

兒子變得判若兩人,好像是從他上初二開始的。

初二以前,他品學兼優、幽默風趣。

可現在,他在我眼裡,簡直就是一個徹頭徹尾的“小混蛋”。

那天,他找我要手機查單詞。

遞給他後,我還專門找理由去他房間裡盯了一會兒,沒發現有什麼不對,就回卧室眯了一小會兒。

沒想到等我再次醒來,已經淩晨兩點。

我蹑手蹑腳推開兒子的房門,想看看他睡了沒有。

誰知他竟然還在玩遊戲,連我走到他身後都沒有察覺,寫字台上攤着的作業更是隻寫了兩三筆。

一瞬間,我怒火中燒,和他大吵了一架。

結果第二天,他從早晨一起床就開始跟我冷戰:故意摔門、拒絕吃早飯、問他什麼都不回答……

最後,他神色冷淡地說了一句“走了”。

留我一個人坐在餐桌前,既不知所措又氣不打一處來。

他哪是我兒子啊,分明是我老子。

這媽讓我當的,也太憋屈了。

記得兒子上國小的時候,雖然偶爾也會偷偷懶,但大部分時間,還是能自覺主動地學習。

連老師都說:“很少見到有男孩子這麼愛閱讀。”

身邊人都羨慕我生了個這麼省心的兒子,我也暗自慶幸自己中了“一等獎”。

當時的我怎麼也沒料到,自從兒子讀了國中,不僅成績開始節節倒退,還總是給我捅婁子、找麻煩。

有一回,老師在上面講課,他在下面做各種鬼臉陰陽怪氣,逗得全班同學哈哈大笑。

班主任一個電話,将我叫到辦公室。

我一邊向老師道歉,一邊數落兒子,也不知道哪句話惹毛了他,他竟然怒氣沖沖地朝我吼道:

“我就知道,在你眼裡我這也不行、那也不對。

你幹脆打死我算了!”

我目瞪口呆地看着眼前的兒子,隻覺得他無比陌生:

這還是當初那個總喜歡跟在我屁股後頭,無論我幹什麼都一臉崇拜地望着我的兒子嗎?

總之,不知從什麼時候開始,以前那個開朗、懂事的兒子不見了。

現在的他,上課不認真聽,回家就想盡辦法玩手機,成績更是從班級前五飛流直下到了中下遊。

想跟他好好溝通一下吧,他卻總是一臉不耐煩。

問他什麼都是“不知道”、“随便”、“不要”,要是再多說幾句,他準保會發火。

有段時間,他的口頭禅就是:

“你有完沒完,能不能離我遠一點?”

也不知道是不是所有的孩子到了青春期,都這麼好賴不分。

反正我兒子,滿臉都寫着“欠收拾”三個大字。

除了性格大變,兒子還有一點跟以前不一樣了。

小時候的他,最讨厭洗頭、洗臉,每次給他洗頭,他都是全程尖叫,相當不配合。

可上國中後,不需要我們的提醒,他洗頭洗得比誰都勤。

有時候早上都要遲到了,他還霸占着衛生間吹頭發。

不僅如此,他還喜歡上了各種各樣的球鞋,三天兩頭就纏着他爸爸給他買新鞋。

我擔心他是不是在學校早戀了,孩子爸爸卻安慰我:

“青春期嘛,孩子普遍開始關注外表,都是這麼過來的,不用太擔心。”

可沒過幾天,我就又被老師叫到了辦公室。

到了學校,我遠遠就看見兒子昂着頭,像個鬥雞一樣,正梗着脖子對班主任說着什麼。

這才得知,原來是體育課上,兒子和幾個同學打籃球。

其中一個同學比較霸道,屢次帶球撞人,還故意踩了兒子新鞋一腳。

對這一階段的兒子而言,鞋面就是他的臉面。

于是,他把籃球一扔,兩個人就打起來了。

過一會兒,那個跟兒子打架的同學的爸爸也來了,班主任還沒來得及說話,那位爸爸就一巴掌甩到自己兒子的臉上:

“小畜生,在學校打架,回到家偷錢,我生你到底有什麼用?!”

這一刻,原本嘈雜的辦公室一下子安靜了下來。

被打的同學則捂着臉,像頭暴怒的獅子:

“打打打,你就知道打人!

我是小畜生你又是什麼?老混蛋!”

那天,把兒子從學校領出來,一路上,我什麼也沒有說。

不是因為無話可說,而是兒子同學的反應,讓我心驚,也讓我慶幸,幸虧我沒有當衆批評兒子。

因為我這才認清了一件事:

你想讓你的孩子怎麼對你,那就先用你期待的那種方式,去對待他。

回家後,我給兒子做好了晚飯。

随後,默默幫他刷幹淨了球鞋上的鞋印。

沒想到,到了晚上,兒子卻突然敲響了我房門,他避開了我的目光,将一杯熱牛奶遞到了我手中。

然後,用蚊子一樣細微的聲音,說了句:

“媽,謝謝啊。”

雖然不知道這句“謝謝”,是謝謝我在學校幫他守住了尊嚴,還是謝謝我幫他清理了球鞋。

但至少,我弄明白了一件事:

面對青春期的孩子,有時候不說,比說了更有力量。

後來,兒子還是會時不時犯點小錯,但我即使心裡的火再旺,表面上也還是會裝作風輕雲淡的樣子。

直到初三的第一次模考,兒子一下子考了班裡第十三名。

雖然不算特别好,但我知道,對兒子而言,已經是一次很大的進步了。

模考成績下來那天,我送給兒子一個籃球,孩子爸爸則拿出一雙球鞋,原本對自己有些失望的兒子,好像一下子又有了信心。

那天晚上,他頭一次學習到深夜。

我逐漸懂得,很多時候,父母和孩子其實是同歲。

進入青春期後,孩子是第一次面臨生理、心理上的劇變;

而作為父母的我們,又何嘗不是摸着石頭過河,一點點探索和青春期孩子的相處之道。

都是“初學者”,我們卻擺出一副高高在上的姿态,對孩子說教和鎮壓,他們自然是不屑一顧的。

對青春期的孩子而言,最糟糕的父母,不是沒有文化的父母,而是從不成長的父母。

隻有将過去的偏見和固有認知清零的媽媽,才能站在和孩子相同的高度,與孩子面臨共同的難題。

最終,了解孩子,并被孩子了解。

我曾經看過一個說法:

“青春期,既是生命發展的重要階段,也是變化迅猛的黃金時光。

親子關系處理得好,青春期就會變成修補期、助推期。”

那麼,如何讓青春期的親子小船變成日後和諧的巨輪呢?

有專家建議,家長要轉變觀念,回歸教育的本源。

現在想想,在兒子最“叛逆”的那段時間,我主要做了以下幾個改變:

不再将孩子的不良行為看作是麻煩,而是父母修行的密碼

心理學上有句話:

“一個行為不當的孩子,是一個喪失信心的孩子。”

當兒子從品學兼優的乖小孩,變成調皮搗蛋的熊孩子時,我一度覺得他是在故意找茬兒,動辄拿他跟别的同學比較。

但後來,我才了解到:

原本對自己“迷之自信”的兒子進入國中後,卻發現班裡人人成績都很好,還有不少同學才藝出衆。

同齡人的優秀,讓從前一直在集體中閃閃發光的他變得黯淡。

我不僅沒能及時注意這一點,反而經常批評、指責他,讓本就無所适從的他更加絕望了。

于是,他開始用搗蛋、叛逆掩飾自己的自卑。

實際上,當孩子進入青春期後,前額葉皮質就開始發育。

這時候,他最關心的問題就是“我是個怎樣的人?”、“有人愛我嗎?”

為了尋找歸屬感和價值感,他們甚至不惜做一些“蠢事”來吸引别人的目光。

是以,當我們看見了問題,首先要做的就是觀察、傾聽孩子,隻有這樣,才能看見他不良行為背後那顆渴望被看見、被接納、被認可的心。

幫孩子恢複自信,他們才能往前邁出成長的那一步。

從高高在上的權威,變成同仇敵忾的盟友

當我意識到說教是青春期的孩子最聽不進去的東西後,我決定給兒子講講自己的故事。

假期的時候,兒子背着我們偷偷打了個耳洞。

一向好脾氣的老公看到兒子那還在流血的耳朵,瞬間就急了,扯着兒子衣領罵他:

“一天到晚不知輕重,是不是要去泰國當人妖?”

本是一句氣話,到了兒子耳朵裡,卻成了無端受辱的鐵證。

為此,爺倆半個月都沒說過話。

直到有一天,我翻出了中學時期拍得大頭貼,一邊給兒子看,一邊自曝“黑曆史”:

“記得我高中那會兒,特流行厚厚的斜劉海,我也剪了一個。

當時你外婆都快氣死了,天天喊着要讓我梳上去,我心想,你個中年婦女一點也不懂我們殺馬特貴族的潮流。”

兒子沒說話,但臉上的表情顯然是松動了不少。

我又接着說:

“其實啊,你外婆根本不用那麼大反應。

過幾年你就算求我留,我也沒那發量了不是?”

沒想到,短短幾句話,居然讓青春期走高冷路線的兒子笑出了聲。

後來,兒子主動找了老公,說:

“爸,我想了下,穿耳洞可能确實不太适合我,我還是走硬漢風格比較好。”

當父母不再跟青春期的孩子硬碰硬時,心理學上的“南風效應”就發揮作用了。

避免消極的溝通方式,說出自己的感受

目睹了同學爸爸當着衆人打孩子的一幕後,我意識到包括我在内的很多父母,其實是不懂如何跟青春期的孩子溝通的。

我們常用的貶低、奚落、指令,不僅不能讓孩子乖乖聽話,反而會激發孩子的抵抗和怨恨。

後來,我在《與青春期和解》一書中看到:

和青春期的孩子溝通時,其實有一個很簡單的溝通公式:

當你(不帶偏見地描述某種行為)時,我感覺(表達你的感受),因為(闡明這種行為對你造成的影響)。

舉個例子,當兒子比自己說好的時間晚了一個小時回家時。

如果是以前,我一定會說“你為什麼總是說話不算數?”,或者“就知道在外面瘋,幹脆别回來了!”

但自從我知道還有溝通公式後,兒子晚歸,我也隻是咬了咬牙,輕描淡寫地說:

“當你比說好的時間晚了一個小時還沒到家的時候(行為),我感覺很害怕(感受),因為我擔心你在外面發生了意外(結果)。”

讓人意外的是,平時一點就着的兒子,聽了我的話竟然破天荒道地了歉:

“對不起,今天打球打太久了,下周我一定準時回家。”

我很喜歡的主持人金星說過一段話:

“青春期的孩子是什麼?

青春期就是明明還是個孩子,自己卻以為是大人了。

作為父母,我們能做的就是用愛給他小心翼翼包上一層薄膜。

等他慢慢地成長,戳破那個薄膜,從一條小蟲蛻變成一隻蝴蝶,父母的任務也就完成了。”

孩子的路,終究隻能自己去走。

我們唯一且重要的任務,就是多學習、學了解,陪着他們一起出發,目送他們破繭成蝶。

最後,我想對兒子說:

“雖然媽媽也是第一次當媽媽,但媽媽願意從頭學起,和你一起改變,一起成長,努力成為更好的媽媽。”