前言:無論子女成長到什麼年紀,在父母眼中都是孩子。現在社會越來越進步,雖不至于“兒行千裡母擔憂”,但孩子在外讀書、工作,作為家長也是會擔心。好在現在的資訊溝通很便捷,視訊、文字都可以及時溝通。

相信大家都有一個神奇的“群”,群裡隻有爸媽和自己。建立的初衷是用來溝通,可不知是父母太與時俱進,還是孩子跟不上父母的思想,有些話聊着聊着就跑偏了。

大學生和父母的日常對話,能有多“離譜”?

孩子本來隻是單純地想了解自己的血型,估計問完後,現在在懷疑自己的身份了。懇請爸爸在回複内容的時候,盡量避免下錯别字。

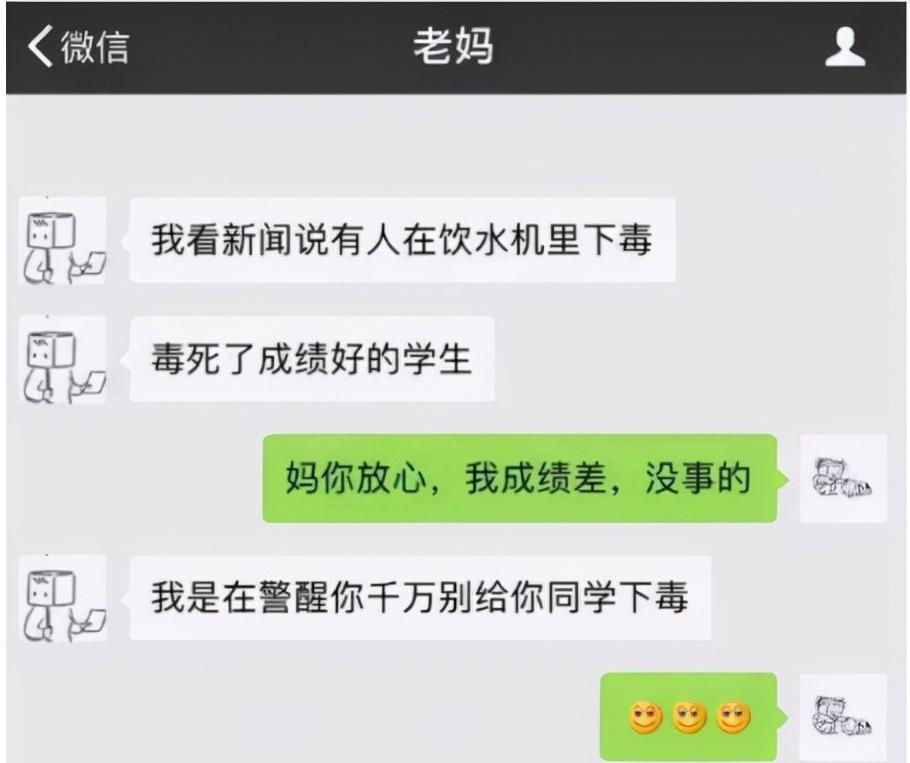

這位媽媽對自己孩子的學習成績是完全了解的,隻是對孩子的行為有點無法掌控。不知道孩子看完之後會不會懷疑人生。

一向比較摳門的媽媽,居然大方地給自己打6萬塊錢的生活費,這樣幸福的日子真是太美好了。可惜這隻是個美好的願望,希望下次媽媽打麻将的時候,盡量不要發語音。

有不靠譜的爸媽,也有不靠譜的娃。想問問這個娃:放假回家的時候,不害怕媽媽會揍你麼?

自己生的孩子,還是自己最了解的。就是想問問,這位媽媽的心理承受能力怎樣做到這麼強的,面對如此醜的娃,也能接受。

大學生家長:最害怕月底的突然關心

除了日常的對話,家長最害怕的就是每個月的月底。特别是在外求學的大學生,在月底的時候會對父母投來特别的關心,這着實讓家長有些心慌。

孩子和家長表達“想你了”,家長的第一反應不是感動,而是懷疑是缺錢了。很多網友評論:太真實了!看來平時孩子經常用這句話和父母要錢。

大部分家庭都是一個孩子,而且大家的經濟狀況也越來越好,倒不至于給不起孩子的生活費。

但作為大學生,已經具備了獨立生活的能力,家長鼓勵孩子能自立自強,通過自己的方式賺生活費自然是好的。

很多時候,父母控制孩子的零花錢和生活費,不是不願意給錢,而且擔心孩子會把錢亂花,沉迷遊戲、娛樂,而沒有把心思放在學習上。

對于大學生生活費的問題,父母應該怎樣教育孩子

錢不是萬能的:雖然生活中離不開錢,但有些事情是錢解決不了的。孩子讀大學已經是成年人了,對于消費要有正确的觀念。

在大學中,不能用金錢來衡量與同學之間的關系,更不能盲目攀比,形成虛榮心。

父母賺錢不容易:大學期間可以利用兼職賺錢,一方面可以積累社會經驗,另一方面也可以增加賺錢的體驗感,知道賺錢的不容易,了解父母的辛苦。

對父母持有感恩之心,對自己有消費的自制力,對個人的發展有很好的促進作用。

花錢有節制:如果零花錢花完了,和父母要了,父母輕松就給了。孩子會對錢沒有限制,會過度的花費在娛樂、遊戲上。培養對金錢的控制力,也是對個人品格能力的培養。

大學生已經成年,應該多了解父母不易

到了大學的年紀,心理越來越成熟、對事物的認知能力越來越明确、明辨是非的能力也提高了。對父母多年來為自己的付出也有了些許的感受。

小時候對父母這個話題,沒有什麼感受。随着年齡的增長,每次談及父母都會感觸頗深。通過觀察每年各地區的聯考狀元,大部分都來自貧困家庭。

有句話說“窮人的孩子早當家”,難道隻有貧困的學生才能學習好嗎,并不是。隻是他們更早地懂得了父母的不易。

父母對子女的愛,都是長遠的愛,除了在成長路上提供的衣食住行,還會為将來的發展做好準備。

父母對孩子的愛都是深沉的、不擅長表達的。可能是生活的磨難讓他們忽略了表達,可能是經濟的壓力讓他們沒有精力表達。作為子女不但要了解父母的辛苦和不易,更要保持感恩之心。

父母給與我們生命、物質上的保障,生活中卻還是能看到子女把父母告上法庭的案例,他們不了解父母,隻是覺得眼前的需求得不到滿足,就把所有的壞情緒都怪罪在了父母身上。

個人觀點:一個人的成熟,是從了解父母開始的。我們每個人早晚都會成為父母,“不養兒不知道父母恩”,等到我們都懂了的時候,可能也将要失去父母了。希望更多的子女能早日明白父母的辛苦,學會尊重父母和愛父母。

今日話題:父母對孩子的愛,你有怎樣特殊的感受?