期末考試剛結束,幾家歡樂幾家愁。有些孩子抱回一摞摞各種名目的獎狀,有些孩子垂頭喪氣顆粒無收。

同一所學校同一個班級,相同的老師一樣地學習,偏偏就有成績好差之分,隻因人不同,有些人有極高的讀書天賦,有些人聰明反被聰明誤。反正360行,行行都要有人去做。

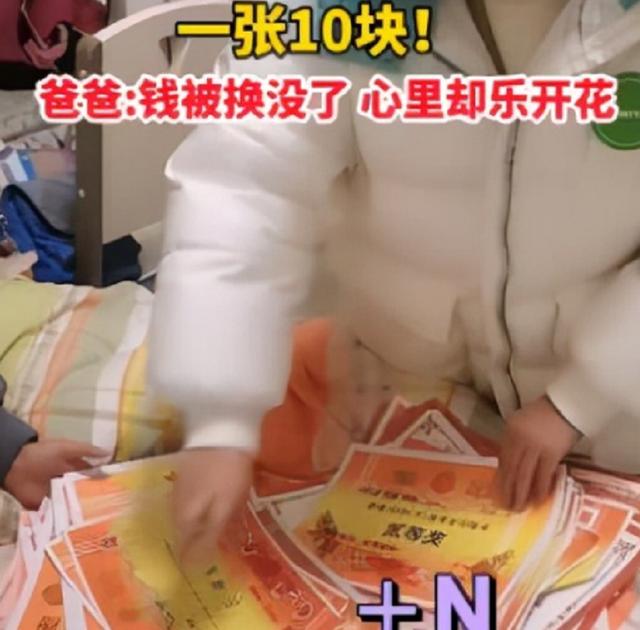

正讀初三的小雨,聽到同學炫耀掙零花錢的快捷通道,她細細打聽了一番,原來是家長承諾每張獎狀10元錢回收。

這位同學原本就是個學霸,再加上期末考試成績非常優秀,他不僅在學校得到精神上的獎勵,大大小小的獎狀領到手發軟,到了家裡還得到父母的物質展現,一時興奮得不行,回到班裡就開始分享他的緻富秘訣。

說者無心,聽者有意,小雨認為是這個不可多得的“發财”機會,于是回到家裡跟爸爸順嘴一提,沒想到爸爸竟然爽快答應如法炮制。

這給平時低調、内斂的小雨仿佛打下了一針興奮劑,她動如脫兔般沖進自己的房間,翻箱倒櫃地找尋平時随手亂放的獎狀。沒想到東一張西張的拾掇歸攏,一學期下來收割了30多張。

看到女兒直接搬出來一大摞,爸爸驚得目瞪口呆:原來女兒是獎狀收割機,一個學期就獲得這麼多,妥妥的一枚隐形學霸!

爸爸在心疼錢包的同時,陷入無限自責和檢討中:是孩子藏得太深,還是自己根本就沒有花時間和精力去關注孩子的成長?幸好一切都還得及,淚中帶笑的遺憾,還有很多機會彌補。

小雨從小到大乖巧、懂事、學習也從來沒有讓父母操心,她不僅是左鄰右舍人眼中的“别人家孩子”,而且還是班裡的幹部,社團裡的會長,每個學期下來,領獎狀幾乎領到手發軟。

父母也知道女兒很優秀,但爸爸忙于生計,對孩子學習上的關心,有點心有餘而力不足。

孩子是父母一生中最重要的事業,父母如何在兼顧工作、事業的同時,教育好自己的孩子呢?我們了解以下三點,應該能得到不少啟發:

在孩子的教育過程中,父母的真正角色是什麼?

生孩子,隻是動物的一種本能,不需要特異功能,隻要夫妻雙方身體健康就能做得到;養孩子也很簡單,吃飽穿暖各有标準,窮有窮的過法,富有富的養法,反正孩子都能長大。

生和養,對父母來說,并不是多大的問題,重點和難度就在于孩子的教育。對孩子過于嚴厲、苛刻,有可能會造成其懦弱、自卑;對孩子一味寵愛,又是沒有底線的溺愛。

增一分減一分,都有其獨特的分寸和界限。我們都知道,父母是孩子的第一任老師,也是終身不退休的老師,更是引路人、陪伴者、傾聽者。

孩子成長的每個階段,父母扮演的角色有所不同。在孩子的0~3歲階段,家長的角色是守護神;在孩子的童年階段,家長的角色是玩伴;在孩子的少年階段,家長又是教練;在孩子青春期及以後,家長就充當了朋友的角色。

在孩子的成長過程中,哪些能力才是核心的?如何正确擺正父母的角色,在每個角色中如何把握界限和分寸感?這些就是為人父母一生需要學習的地方。

如何培養孩子健全的人格

聯考,并不是人生的終點。恰恰相反,聯考隻是此後人生的起點。很多家長在教育孩子的時候,總過于聚焦孩子的學習成績、考試分數、升學,而忽視了培養孩子的健全人格。

李陽,如果單單從學習成績、聯考、事業成就等來看,他是衆多家長培養孩子的方向和榜樣。可是,他的人格是存在缺陷的,即使事業有成,仍沒有過好自己的人生。由于人格方面的原因,他對妻子、孩子造成了很大傷害,最終也影響了事業。

我們培養孩子隻有一個終極目标,那就是幫助孩子形成幸福力。隻有健全人格的人,才有幸福的能力,才有經營事業的能力。

人格包含自信心、性格、平衡情緒的能力,教育的意義就是把孩子從蒙昧的狀态,帶入一個理性的狀态、理智的狀态,使TA成為一個内心豐盈、有愛、有責任感的社會人。

教育的真正意義是一種啟蒙,一種喚醒,一種打開,一種點燃,一種開悟,一種得道。而不是對孩子不聞不問,不關心、不關注,任由其自由發揮。

物質獎勵隻是精神獎勵的補充

孩子做家務,家長該不該發工資?孩子考得好,家長該不該用物質獎勵?諸如此類的問題,素來公說公有理,并沒有絕對的标準答案。

不管我們做什麼事情,都有一個度的把握。所謂過猶不及,就是這個道理。在教育孩子的時候,很多父母重視精神方面的激勵,不少父母卻重視物質方面的激勵。

精神激勵,可以調動孩子的内在驅動力,更能有利于培養出健全人格的孩子,特别是自尊、自愛、自信等優良品格形成方面,更離不開精神激勵。常言道:孩子越誇越聰明,精神鼓勵可以正面直接給與孩子創造物質的動力。

而物質鼓勵,如果孩子無論做什麼,都需要家長都給予一定的物質作為獎勵的話,那麼久而久之,孩子就成了物質鼓勵的奴隸。

進而養成了“無利不為”的功利性觀念,隻做有好處有利可圖的事情,沒有物質回報的事情堅決不做,這樣的話,物質鼓勵就演變成了做事的動力。這樣的價值觀是不正确的。一個人的三觀都不正确,還能成為一個對社會有用的人嗎?絕對不可能!

是以,盡管精神激勵和物質激勵沒有絕對的好壞之分,但一定有主次之分,物質激勵隻是精神激勵的補充。家長在激勵孩子的時候,一定要再三權衡與把握分寸。