期末考试刚结束,几家欢乐几家愁。有些孩子抱回一摞摞各种名目的奖状,有些孩子垂头丧气颗粒无收。

同一所学校同一个班级,相同的老师一样地学习,偏偏就有成绩好差之分,只因人不同,有些人有极高的读书天赋,有些人聪明反被聪明误。反正360行,行行都要有人去做。

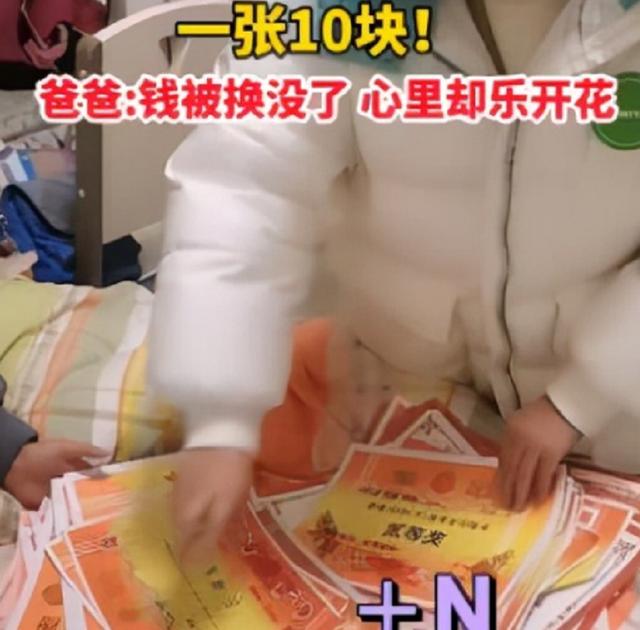

正读初三的小雨,听到同学炫耀挣零花钱的快捷通道,她细细打听了一番,原来是家长承诺每张奖状10元钱回收。

这位同学原本就是个学霸,再加上期末考试成绩非常优秀,他不仅在学校得到精神上的奖励,大大小小的奖状领到手发软,到了家里还得到父母的物质体现,一时兴奋得不行,回到班里就开始分享他的致富秘诀。

说者无心,听者有意,小雨认为是这个不可多得的“发财”机会,于是回到家里跟爸爸顺嘴一提,没想到爸爸竟然爽快答应如法炮制。

这给平时低调、内敛的小雨仿佛打下了一针兴奋剂,她动如脱兔般冲进自己的房间,翻箱倒柜地找寻平时随手乱放的奖状。没想到东一张西张的拾掇归拢,一学期下来收割了30多张。

看到女儿直接搬出来一大摞,爸爸惊得目瞪口呆:原来女儿是奖状收割机,一个学期就获得这么多,妥妥的一枚隐形学霸!

爸爸在心疼钱包的同时,陷入无限自责和反省中:是孩子藏得太深,还是自己根本就没有花时间和精力去关注孩子的成长?幸好一切都还得及,泪中带笑的遗憾,还有很多机会弥补。

小雨从小到大乖巧、懂事、学习也从来没有让父母操心,她不仅是左邻右舍人眼中的“别人家孩子”,而且还是班里的干部,社团里的会长,每个学期下来,领奖状几乎领到手发软。

父母也知道女儿很优秀,但爸爸忙于生计,对孩子学习上的关心,有点心有余而力不足。

孩子是父母一生中最重要的事业,父母如何在兼顾工作、事业的同时,教育好自己的孩子呢?我们了解以下三点,应该能得到不少启发:

在孩子的教育过程中,父母的真正角色是什么?

生孩子,只是动物的一种本能,不需要特异功能,只要夫妻双方身体健康就能做得到;养孩子也很简单,吃饱穿暖各有标准,穷有穷的过法,富有富的养法,反正孩子都能长大。

生和养,对父母来说,并不是多大的问题,重点和难度就在于孩子的教育。对孩子过于严厉、苛刻,有可能会造成其懦弱、自卑;对孩子一味宠爱,又是没有底线的溺爱。

增一分减一分,都有其独特的分寸和界限。我们都知道,父母是孩子的第一任老师,也是终身不退休的老师,更是引路人、陪伴者、倾听者。

孩子成长的每个阶段,父母扮演的角色有所不同。在孩子的0~3岁阶段,家长的角色是守护神;在孩子的童年阶段,家长的角色是玩伴;在孩子的少年阶段,家长又是教练;在孩子青春期及以后,家长就充当了朋友的角色。

在孩子的成长过程中,哪些能力才是核心的?如何正确摆正父母的角色,在每个角色中如何把握界限和分寸感?这些就是为人父母一生需要学习的地方。

如何培养孩子健全的人格

高考,并不是人生的终点。恰恰相反,高考只是此后人生的起点。很多家长在教育孩子的时候,总过于聚焦孩子的学习成绩、考试分数、升学,而忽视了培养孩子的健全人格。

李阳,如果单单从学习成绩、高考、事业成就等来看,他是众多家长培养孩子的方向和榜样。可是,他的人格是存在缺陷的,即使事业有成,仍没有过好自己的人生。由于人格方面的原因,他对妻子、孩子造成了很大伤害,最终也影响了事业。

我们培养孩子只有一个终极目标,那就是帮助孩子形成幸福力。只有健全人格的人,才有幸福的能力,才有经营事业的能力。

人格包含自信心、性格、平衡情绪的能力,教育的意义就是把孩子从蒙昧的状态,带入一个理性的状态、理智的状态,使TA成为一个内心丰盈、有爱、有责任感的社会人。

教育的真正意义是一种启蒙,一种唤醒,一种打开,一种点燃,一种开悟,一种得道。而不是对孩子不闻不问,不关心、不关注,任由其自由发挥。

物质奖励只是精神奖励的补充

孩子做家务,家长该不该发工资?孩子考得好,家长该不该用物质奖励?诸如此类的问题,素来公说公有理,并没有绝对的标准答案。

不管我们做什么事情,都有一个度的把握。所谓过犹不及,就是这个道理。在教育孩子的时候,很多父母重视精神方面的激励,不少父母却重视物质方面的激励。

精神激励,可以调动孩子的内在驱动力,更能有利于培养出健全人格的孩子,特别是自尊、自爱、自信等优良品格形成方面,更离不开精神激励。常言道:孩子越夸越聪明,精神鼓励可以正面直接给与孩子创造物质的动力。

而物质鼓励,如果孩子无论做什么,都需要家长都给予一定的物质作为奖励的话,那么久而久之,孩子就成了物质鼓励的奴隶。

从而养成了“无利不为”的功利性观念,只做有好处有利可图的事情,没有物质回报的事情坚决不做,这样的话,物质鼓励就演变成了做事的动力。这样的价值观是不正确的。一个人的三观都不正确,还能成为一个对社会有用的人吗?绝对不可能!

因此,尽管精神激励和物质激励没有绝对的好坏之分,但一定有主次之分,物质激励只是精神激励的补充。家长在激励孩子的时候,一定要再三权衡与把握分寸。