關注貝爾安親,檢視更多精彩内容▲

文|李耳耳

來源 | 超級育兒師(ID:supernanny-ipcn)

前不久,看到兩則新聞。

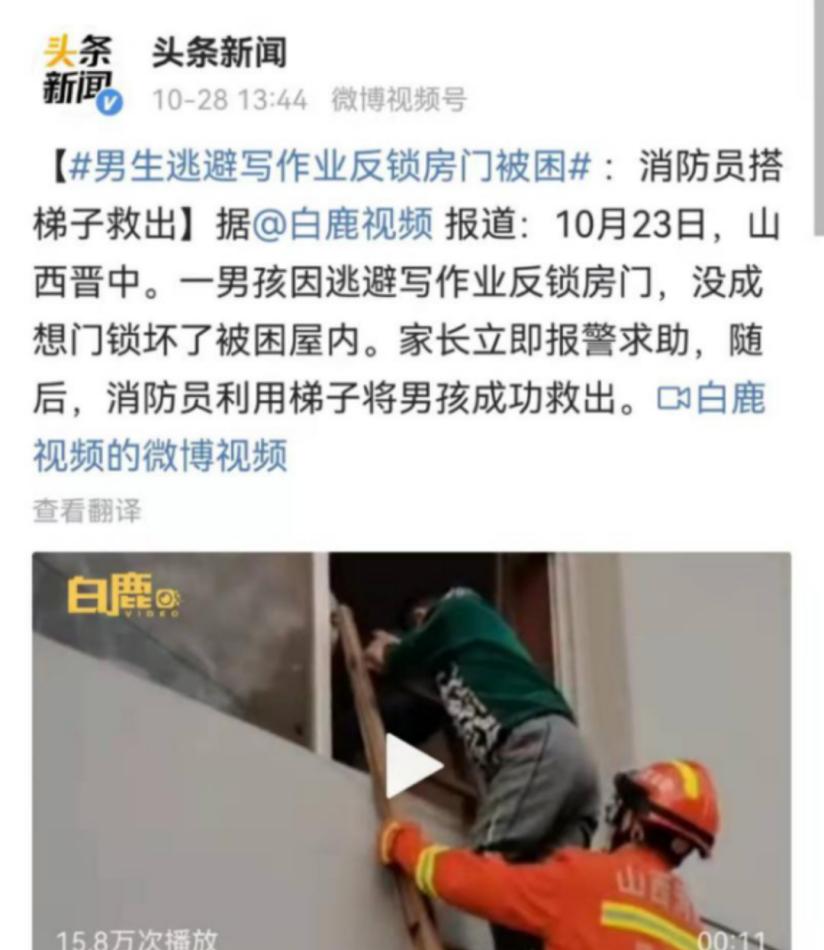

一位小男孩為了逃避寫作業,想把自己反鎖在房間裡。可他卻在慌亂之中弄壞了門鎖,竟被困在了屋子裡!

所幸消防人員及時趕到,利用救生梯将小男孩救出,才結束了這場鬧劇。

另一則新聞裡,一位四年級的小女孩正一筆一劃地練字,端正得宛如印刷體。

女孩爸爸說,從一年級開始,女孩便開始自學,先練筆畫,再練字迹。更難得的是,如今她上四年級,作業逐漸變多,時間不如從前寬裕,可她依然會每天擠出半小時,雷打不動地練習。

這兩位孩子,一個為了不學習把自己反鎖在房間裡,一個為了學習甯願少玩半小時。我們都想教育出第二種孩子,可大多數人卻不得不承認,自己的孩子其實是第一種。

有的孩子隻能靠催,從放學到睡覺,洗手催五遍,吃飯催五遍,寫作業起碼得催五十遍;

有的孩子隻能靠罵,家長笑嘻嘻,他便笑嘻嘻地耍賴皮;家長闆起臉,他才不情不願地坐到書桌前;

有的孩子隻能靠哄,寫一張卷子,獎勵十分鐘遊戲;完成一門科目的作業,獎勵一個蛋糕。

誠然,這些方法在剛開始會很有用,但長遠來看,對孩子百害而無一利。

孩子成績好的前提是擁有自主學習能力,而自主學習能力的前提是擁有足夠的内驅力。家長過分幹預孩子的學習,隻會激起孩子的逆反心理。

愛爾蘭詩人葉芝說:“教育不是注滿一桶水,而是點燃一把火。”

一桶水會逐漸蒸發,變得越來越少;一把星星之火,則能燎原。

學習力能讓孩子受益終生,但可惜的是,很多家長在不知不覺之間,毀掉了孩子的學習力。

超級育兒師的陳曦老師分享了,影響孩子自主學習力的父母常踩三大雷區。

雷區一

催孩子,使勁催孩子

一位媽媽求助:“孩子做作業拖拉怎麼辦?”

陳曦老師問她:“作為一個大人,你在工作中有沒有過拖拉的時候?”

答案是一定有。做PPT前總是忍不住刷一會兒淘寶,遇到難纏的客戶也總是想給朋友發微信吐槽。

磨蹭,本就是我們緩解壓力、調整狀态的一種方式,可焦慮的家長,就像一個惱人的鬧鐘,每隔一段時間就會提醒孩子:“你又做錯事了!”

久而久之,孩子便會給自己貼上“我好笨”、“我不行”的标簽。内心偶爾冒出的一團火花,不用等家長反應,孩子就先自己澆滅了。

1968年,美國心理學家告訴随機挑選出來的一批學生,你們是我認定的“最好發展前途者”。

經過多年的觀察,心理學家發現,凡是上了名單的學生,成績都有很大的進步,自信心強,并表現出了明顯的求知欲。

很多家長以為教育是一件複雜的事情,但其實,對孩子進行簡單的、積極的心理暗示後,家長就能幫孩子樹立堅定的信念。這種方法,被稱為“皮格馬利翁效應”。

然而,反面的皮格馬利翁效應,同樣會對孩子造成很大的影響。

我了解家長的不容易,但有時脫口而出的“磨蹭死了”、“怎麼這麼笨”、“我不想當你媽了”,真的會一點一點地磨滅孩子内心的安全感。

如果一個孩子整日活在恐慌中,一邊接收着家長焦慮情緒中的負能量,一邊為了讓媽媽開心而逼自己做作業,他還有什麼多餘的精力,去體會學習的快樂,找到内心的熱愛呢?

是以,陳曦老師建議,如果孩子磨蹭,家長請給孩子留出時間和空間。先和孩子商量好完成作業的時間,再把房間留給孩子。

隻要孩子能在規定的時間内完成,稍微磨蹭一會兒,其實無傷大雅。

雷區二

“别急,媽媽來幫你!”

知乎上有一個問題,困擾了無數家長:

“我批評孩子鋼琴作業沒練好,孩子怼回來一句‘有本事你來呀’,我來不了,怎麼辦?”

類似的問題還有:

“我家孩子六年級,數學作業我不會教,怎麼辦?”

“孩子上課不認真聽,晚上讓我教她,可是我怕教錯了,該怎麼辦?”

為人家長的誤區就是,因為太愛孩子,是以總是不自覺地将孩子的任務,攬到自己的身上。家長的任務是工作,孩子的任務是學習,可以互相幫助,但不必互相分擔。

陳曦老師講了一個自己的故事。

有一次,女兒穿裙子的時候,拉鍊沒拉好,她便向媽媽求助。可陳曦老師卻故意裝作很忙的樣子,告訴女兒先自己試試解決問題。

果然,不一會兒,女兒便蹦蹦跳跳地過來告訴她,自己已經想到了拉好拉鍊的辦法。

的确,有些事情家長三秒就能做好,孩子得花三分鐘才能做好。但,前者的代價是我們必須花無數個三秒幫孩子拉拉鍊,後者卻能讓孩子學會新的技能,受益終生。

寫作業也是同樣的道理,與其想方設法地幫孩子代勞,不如學會示弱,讓孩子自己解決問題。

不記得作業内容,那就自己去問同學;遇到不會的難題,那就明天去問老師。

隻有當父母把孩子的任務還給孩子,孩子才能打起精神,認真對待每一次挑戰,而不是習慣性地求助。

隻有當孩子親身體會過努力—失敗—努力—成功的過程,他們才能從成功中汲取出自信,打心底裡認為“我能行”,積極面對未來的挑戰。

雷區三

“做完數學作業,獎勵十分鐘遊戲”

如果說父母的催促,會讓孩子變得更加猶豫;父母的過度幹涉,會讓孩子形成依賴;那麼毀掉孩子内驅力的最後一根稻草,就是父母的獎勵。

陳曦老師在直播間裡指出了很多家長的誤區:把自己作為孩子學習的“關系戶”。

想讓孩子認真做作業的時候,便對孩子說“做完了獎勵十分鐘遊戲”;想讓孩子認真對待考試的時候,便對孩子說“考到95分買一雙球鞋”。

看似是在激勵孩子,其實是在磨滅孩子的熱情。當優異的成績可以用額外的獎勵來衡量,那麼孩子内心便會豎起一個天平:“一雙鞋子而已,值得我這麼努力嗎?”

來自斯坦福和密歇根大學的兩名心理學教授,做過一個著名的“畫畫實驗”。

他們将原本喜歡畫畫,并且會主動畫畫的孩子分為“有獎勵組”和“無獎勵組”,并觀察他們的表現。

結果出人意料,沒有獎勵的孩子,16.7%會選擇畫畫,有獎勵的孩子,隻有8.6%會畫畫!實驗證明,實質性的物質獎勵,會直接削弱孩子的内驅力。

那麼,父母到底該如何培養孩子的内驅力呢?

陳曦老師說:“父母與其絞盡腦汁成為孩子的‘學習關系戶’,不如讓孩子自己主動尋找一個‘關系戶’。”

可以是關系好的夥伴,可以是年級裡的學霸。隻有當孩子體會過動态的競争,赢過輸過,感受過開心和難過,他們才能懂得:

努力的本質是和朋友一起成為更好的自己,而不是十分鐘的遊戲和昂貴的球鞋。

擁有外驅力的孩子,依靠的是别人,擁有内驅力的孩子,依靠的是自己。

這次寒假,是疫情以來的第三個寒假,也是雙減以來的第一個寒假,這對所有父母和孩子來說,都是一場很大的挑戰。

對父母來說,假期是培養孩子個人品質的最好機會;對孩子來說,假期是實作彎道超車的難得時機。

父母焦慮的情緒,會影響孩子的狀态;

父母過度的幹涉,會打擊孩子的信心;

父母額外的獎勵,會瓦解孩子的動力。

做好科學的寒假規劃,幫助孩子度過一個快樂又充實的假期!