关注贝尔安亲,查看更多精彩内容▲

文|李耳耳

来源 | 超级育儿师(ID:supernanny-ipcn)

前不久,看到两则新闻。

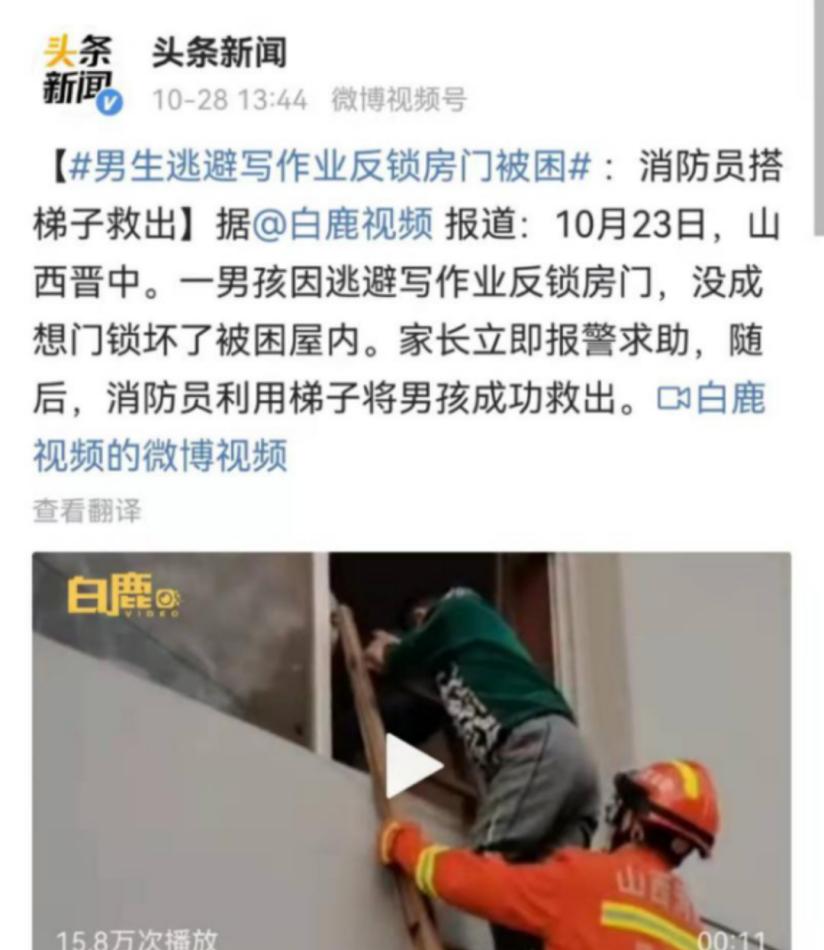

一位小男孩为了逃避写作业,想把自己反锁在房间里。可他却在慌乱之中弄坏了门锁,竟被困在了屋子里!

所幸消防人员及时赶到,利用救生梯将小男孩救出,才结束了这场闹剧。

另一则新闻里,一位四年级的小女孩正一笔一划地练字,端正得宛如印刷体。

女孩爸爸说,从一年级开始,女孩便开始自学,先练笔画,再练字迹。更难得的是,如今她上四年级,作业逐渐变多,时间不如从前宽裕,可她依然会每天挤出半小时,雷打不动地练习。

这两位孩子,一个为了不学习把自己反锁在房间里,一个为了学习宁愿少玩半小时。我们都想教育出第二种孩子,可大多数人却不得不承认,自己的孩子其实是第一种。

有的孩子只能靠催,从放学到睡觉,洗手催五遍,吃饭催五遍,写作业起码得催五十遍;

有的孩子只能靠骂,家长笑嘻嘻,他便笑嘻嘻地耍赖皮;家长板起脸,他才不情不愿地坐到书桌前;

有的孩子只能靠哄,写一张卷子,奖励十分钟游戏;完成一门科目的作业,奖励一个蛋糕。

诚然,这些方法在刚开始会很有用,但长远来看,对孩子百害而无一利。

孩子成绩好的前提是拥有自主学习能力,而自主学习能力的前提是拥有足够的内驱力。家长过分干预孩子的学习,只会激起孩子的逆反心理。

爱尔兰诗人叶芝说:“教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。”

一桶水会逐渐蒸发,变得越来越少;一把星星之火,则能燎原。

学习力能让孩子受益终生,但可惜的是,很多家长在不知不觉之间,毁掉了孩子的学习力。

超级育儿师的陈曦老师分享了,影响孩子自主学习力的父母常踩三大雷区。

雷区一

催孩子,使劲催孩子

一位妈妈求助:“孩子做作业拖拉怎么办?”

陈曦老师问她:“作为一个大人,你在工作中有没有过拖拉的时候?”

答案是一定有。做PPT前总是忍不住刷一会儿淘宝,遇到难缠的客户也总是想给朋友发微信吐槽。

磨蹭,本就是我们缓解压力、调整状态的一种方式,可焦虑的家长,就像一个恼人的闹钟,每隔一段时间就会提醒孩子:“你又做错事了!”

久而久之,孩子便会给自己贴上“我好笨”、“我不行”的标签。内心偶尔冒出的一团火花,不用等家长反应,孩子就先自己浇灭了。

1968年,美国心理学家告诉随机挑选出来的一批学生,你们是我认定的“最好发展前途者”。

经过多年的观察,心理学家发现,凡是上了名单的学生,成绩都有很大的进步,自信心强,并表现出了明显的求知欲。

很多家长以为教育是一件复杂的事情,但其实,对孩子进行简单的、积极的心理暗示后,家长就能帮孩子树立坚定的信念。这种方法,被称为“皮格马利翁效应”。

然而,反面的皮格马利翁效应,同样会对孩子造成很大的影响。

我理解家长的不容易,但有时脱口而出的“磨蹭死了”、“怎么这么笨”、“我不想当你妈了”,真的会一点一点地磨灭孩子内心的安全感。

如果一个孩子整日活在恐慌中,一边接收着家长焦虑情绪中的负能量,一边为了让妈妈开心而逼自己做作业,他还有什么多余的精力,去体会学习的快乐,找到内心的热爱呢?

所以,陈曦老师建议,如果孩子磨蹭,家长请给孩子留出时间和空间。先和孩子商量好完成作业的时间,再把房间留给孩子。

只要孩子能在规定的时间内完成,稍微磨蹭一会儿,其实无伤大雅。

雷区二

“别急,妈妈来帮你!”

知乎上有一个问题,困扰了无数家长:

“我批评孩子钢琴作业没练好,孩子怼回来一句‘有本事你来呀’,我来不了,怎么办?”

类似的问题还有:

“我家孩子六年级,数学作业我不会教,怎么办?”

“孩子上课不认真听,晚上让我教她,可是我怕教错了,该怎么办?”

为人家长的误区就是,因为太爱孩子,所以总是不自觉地将孩子的任务,揽到自己的身上。家长的任务是工作,孩子的任务是学习,可以互相帮助,但不必互相分担。

陈曦老师讲了一个自己的故事。

有一次,女儿穿裙子的时候,拉链没拉好,她便向妈妈求助。可陈曦老师却故意装作很忙的样子,告诉女儿先自己试试解决问题。

果然,不一会儿,女儿便蹦蹦跳跳地过来告诉她,自己已经想到了拉好拉链的办法。

的确,有些事情家长三秒就能做好,孩子得花三分钟才能做好。但,前者的代价是我们必须花无数个三秒帮孩子拉拉链,后者却能让孩子学会新的技能,受益终生。

写作业也是同样的道理,与其想方设法地帮孩子代劳,不如学会示弱,让孩子自己解决问题。

不记得作业内容,那就自己去问同学;遇到不会的难题,那就明天去问老师。

只有当父母把孩子的任务还给孩子,孩子才能打起精神,认真对待每一次挑战,而不是习惯性地求助。

只有当孩子亲身体会过努力—失败—努力—成功的过程,他们才能从成功中汲取出自信,打心底里认为“我能行”,积极面对未来的挑战。

雷区三

“做完数学作业,奖励十分钟游戏”

如果说父母的催促,会让孩子变得更加犹豫;父母的过度干涉,会让孩子形成依赖;那么毁掉孩子内驱力的最后一根稻草,就是父母的奖励。

陈曦老师在直播间里指出了很多家长的误区:把自己作为孩子学习的“关系户”。

想让孩子认真做作业的时候,便对孩子说“做完了奖励十分钟游戏”;想让孩子认真对待考试的时候,便对孩子说“考到95分买一双球鞋”。

看似是在激励孩子,其实是在磨灭孩子的热情。当优异的成绩可以用额外的奖励来衡量,那么孩子内心便会竖起一个天平:“一双鞋子而已,值得我这么努力吗?”

来自斯坦福和密歇根大学的两名心理学教授,做过一个著名的“画画实验”。

他们将原本喜欢画画,并且会主动画画的孩子分为“有奖励组”和“无奖励组”,并观察他们的表现。

结果出人意料,没有奖励的孩子,16.7%会选择画画,有奖励的孩子,只有8.6%会画画!实验证明,实质性的物质奖励,会直接削弱孩子的内驱力。

那么,父母到底该如何培养孩子的内驱力呢?

陈曦老师说:“父母与其绞尽脑汁成为孩子的‘学习关系户’,不如让孩子自己主动寻找一个‘关系户’。”

可以是关系好的伙伴,可以是年级里的学霸。只有当孩子体会过动态的竞争,赢过输过,感受过开心和难过,他们才能懂得:

努力的本质是和朋友一起成为更好的自己,而不是十分钟的游戏和昂贵的球鞋。

拥有外驱力的孩子,依靠的是别人,拥有内驱力的孩子,依靠的是自己。

这次寒假,是疫情以来的第三个寒假,也是双减以来的第一个寒假,这对所有父母和孩子来说,都是一场很大的挑战。

对父母来说,假期是培养孩子个人品质的最好机会;对孩子来说,假期是实现弯道超车的难得时机。

父母焦虑的情绪,会影响孩子的状态;

父母过度的干涉,会打击孩子的信心;

父母额外的奖励,会瓦解孩子的动力。

做好科学的寒假规划,帮助孩子度过一个快乐又充实的假期!