“在家不是挺厲害嗎,出來怎麼跟個悶葫蘆一樣,挨打都不敢還手......”

有的家長看到孩子在家裡是“小霸王”、“小皇帝”,在外面唯唯諾諾,扭扭捏捏,一句話都不敢大聲說,忍不住感歎道:

“他就是窩裡橫,扶不起的阿鬥。”

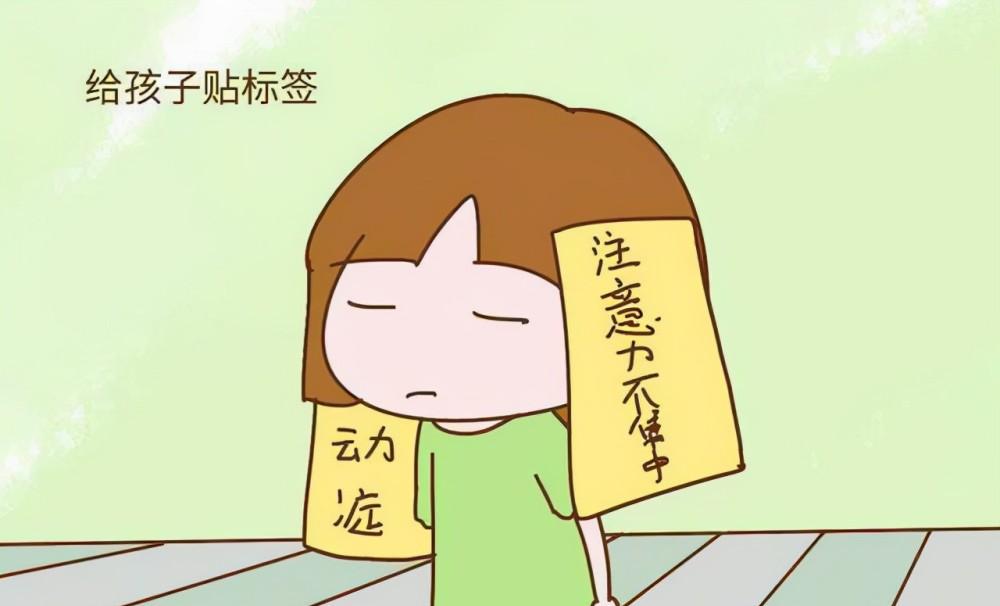

孩子一旦被貼上“窩裡橫”的标簽,他就會朝着這個方向發展,就再也撕不掉了。這種現象,在心理學上被稱為“标簽效應”。當孩子被某些特定的詞語貼上“标簽”時,他就會做出與之相對應的行為,進而與所貼的标簽内容一緻。

經常這樣給孩子貼标簽,并不能是以改變孩子的行為,在溝通時倒不如換個溝通方式,隻說事實本身。

心理學認為,之是以會出現“标簽效應”,主要是因為“标簽”具有定性導向的作用,無論是“好”是“壞”,它對一個人的“個性意識的自我認同”都有強烈的影響作用。給一個人“貼标簽”的結果,往往是使其向“标簽”所喻示的方向發展。

孩子不喜歡跟人溝通,遇到強權不敢表達的想法這是事實本身,“窩裡橫”、“扶不起的阿鬥”這些卻是消極的标簽。

有些家長說,既然消極的标簽不好,那多給孩子貼一些積極的标簽,孩子是不是就會朝着這個方向發展?

美國醫學博士斯坦利圖雷克在《棘手孩子》裡說:

“了解孩子的氣質,把孩子的行為與潛在氣質關聯起來,用氣質語言定義孩子的棘手行為。”

就是說,作為父母,先了解孩子的天生氣質,用氣質來闡述孩子的某些棘手行為,使父母客觀理性地看待孩子,進而做出對應的指導。

朋友家裡有個八歲的女兒,被人誇贊最多的就是懂事。那天和弟弟一起玩遊戲,在搶奪玩具的過程中,一向讓着弟弟的她,突然爆發了,女孩哭得歇斯底裡,邊哭邊說:”為什麼每次都要我讓着弟弟,明明是我喜歡的玩具,為啥每次都要給弟弟。“

原來在大人貼的“懂事”的标簽後面,女孩做了很多她不願意做的事。朋友說:

”以後如果你不願意做的事,可以不做,不用那麼懂事,你隻要做你自己就行。“

被貼上“懂事”标簽的孩子,從小就習慣了以别人的喜好為前提,但凡拒絕就會被别人說你再也不懂事了,你變了。他擔心是以身邊的人會疏遠他, 久而久之,長大以後會變成“懂事”的員工、"懂事“的老闆,他活在别人的期待與認可裡,為了讨好他人而不敢表達自己内心真正的需求。去做很多自己不想做的事情,那樣的話,會給孩子帶來的傷害太大。

不随意貼标簽,是對孩子最後的溫柔,讓孩子按照他自己的方向成長,而不是按照标簽的方向成長。

為人父母是一場修行,孩子是修行路上結的果。修正自己的言行,果實才能圓潤健康。我們在教育的過程中,會下意識把孩子拉到大人的視角看問題,忘記了他的閱曆和見識需要大人慢慢引導,不要期望孩子什麼都懂,不要拿大人的标準去衡量孩子。

孩子越小,對家長的話越認同,不輕易對孩子下結論,不亂貼标簽。用心接納孩子的特性,給予正确、客觀的引導,讓他成為最好的自己。

原創不易,喜歡就點個”贊“呗!