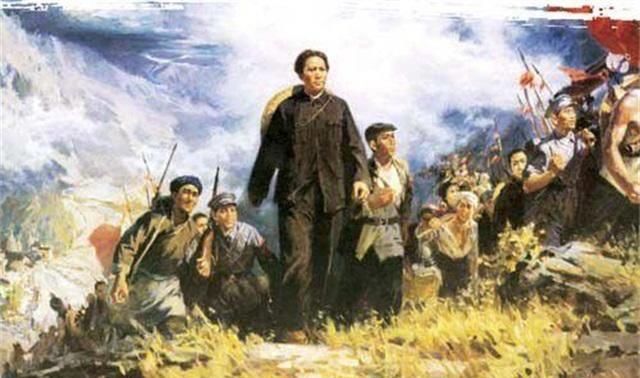

1927年8月,毛澤東在“八七會議”上受中央委派,去湖南上司秋收起義。這是毛澤東一生中的重大轉折,從此,他由一個宣傳革命的書生,走上了武裝鬥争的道路。

李維漢回憶:“先由國際代表提議政治局委員七人,候補委員五人,并提出候選人名單付諸讨論。讨論中,我和蔡和森等主張讓毛澤東加入政治局,而毛澤東卻一再提出,他準備去參加秋收起義,不能加入政治局。”

“八七會議”後,毛澤東當選為政治局候補委員。

秋收起義是由“八七”會議前的中央政治局策劃,原計劃與南昌起義同時進行。不同于南昌起義的是,秋收起義從開始就不順利。

南昌起義擁有優勢的正規軍隊,并且是在國民黨幾乎沒有防備的情況下突然發動的。

而秋收起義的隊伍,是以農民為主。湖南雖然是農民運動的大省,許多縣都有農民協會,但未經過組織和軍事訓練的農民,戰鬥力不強。

後來因為一個意外的原因,國民革命軍第2方面軍總指揮部的警衛團,加入了秋收起義的隊伍,成為了起義軍的主力軍。

警衛團原計劃參加南昌起義,但沒能跟上南昌起義隊伍的步伐,正巧來到了湖南安源地帶。正為找不到兵力犯愁的毛澤東喜出望外,警衛團就此成為秋收起義的主力。

最終,警衛團和駐修水、安源、銅鼓的各路武裝合編為工農革命軍第1軍第1師,盧德銘任總指揮,師長餘灑度、副師長餘贲民、參謀長鐘文璋,下轄3個團。并組織前敵委員會,毛澤東任書記,以各路軍事負責人為委員。

但南昌起義後,湖南、湖北的國民黨當局都加強了戒備,秋收起義面臨重重困難。

8月下旬開始,長沙城内騷動的迹象越來越多。為防範南昌起義帶來的波動,長沙進入戒嚴狀态,衛戍司令部從26日起,在全城展開大搜捕。

很快,憲兵們在長沙安樂旅館搜到6本共産黨員名冊,長沙各學校和中央軍事政治學校長沙分校中多名青年學生逮捕。

一時間長沙城内人心惶惶,國民黨當局還召集了長沙周邊各縣的200多個民團團總開會,要他們嚴密監視共産黨人的行動,盤查往來行人,維護地方治安。

秋收起義的上司人毛澤東,也開始遇險。

離開長沙的毛澤東由中共浏陽縣委書記、浏陽工農義勇隊黨代表潘心元陪同,前往銅鼓會合農民軍。走了兩天,他們在浏陽張家坊境内遇上了民團。因為相貌和口音不同,毛澤東引起團丁的懷疑,被扣押在村裡。

對此,毛澤東曾于1936年在陝北對美國記者埃德加·斯諾有過這樣的講述:

“當我正在組織軍隊,奔走于漢冶萍礦工和農民武裝之間的時候,我被一些國民黨勾結的民團抓到了。那時候國民黨的恐怖達到頂點,數以百計的共産黨嫌疑分子被槍斃。那些民團奉命把我押到民團總部去處死。

我從一個同志那裡借了幾十塊錢,打算賄賂押送的人釋放我。普通的士兵都是雇傭兵,槍斃我對他們并沒有特别的好處,他們同意釋放我,可是負責的隊長卻不允許。是以我決定設法逃跑。

直到離民團總部大約不到二百米的地方,我才找到機會。我一下子掙脫出來,往田野裡跑。我跑到一個高地,下面是一個水塘,周圍長了很高的草,我在那裡躲到日落。士兵們在追蹤我,還強迫一些農民幫助他們搜尋。

有好幾次他們走得很近,有一兩次我幾乎可以用手接觸到他們。盡管有五六次我已經放棄任何希望,認為自己一定會再次被抓住,可是不知怎麼地我沒有被他們發現。最後,天近黃昏了,他們放棄了搜尋。

我馬上翻山越嶺,徹夜趕路。我沒有穿鞋,腳底擦傷得很厲害。路上我遇到一個友善的農民,他給我住處,後來又帶領我到了鄰縣。我身邊有七塊錢,用這錢買了一雙鞋、一把傘和一些食物。當我最後達到農民武裝那裡的時候,我的口袋裡隻剩下兩個銅闆了。”

……

重重困難之下,原計劃以長沙為中心,湘潭、甯鄉、醴陵、浏陽、平江、安源、嶽州等地配合行動的秋收起義,隻有醴陵、浏陽、嶽州等地如期舉行,但很快相繼失敗。

轟轟烈烈的秋收起義大部隊,一個月不到,收攏起來隻剩下1300餘人了。革命者原本期待的“霹靂一聲暴動”,短短幾天就成了泡影。

毛澤東意識到,以現有的力量,攻打長沙是不可能了,當務之急是為部隊尋找下一步的出路,将這支陷入絕境的武裝保留下來。

上司人需要重新做出決定了:是繼續進攻還是退卻?繼續進攻長沙,是武漢中共中央的指令,不執行會被加上“逃跑”的罪名。

但在當時敵我力量懸殊的情況下,這樣的做法隻是白白送死。如果退卻的話,該向哪裡退卻?革命的路,将要去向何方呢?

面對如此兩難的局面,毛澤東最終頂住各方壓力,在秋收起義總指揮盧德銘(就是警衛團的團長)等人的支援下,“議決退往湘南”。

退往湘南的途中,原浏陽縣工農義勇隊中隊的黨代表宋任窮趕回來了,他是受浏陽縣委派遣,從銅鼓去南昌找江西省委請求行動支援的。

宋任窮帶回江西省委的一封密信,還有省委書記汪澤楷的叮囑:“如果暴動不成功,就把部隊拉到永新、甯岡去,那裡有黨上司的武裝,還有幾十條槍。”

根據中央的部署,作為秋收起義上司機關的前委,同時受湘贛兩省省委的上司,而且“入境随主”,到了哪個省的地界就得受哪個省省委的節制。

而且在此之前,毛澤東曾兩次聽說過井岡山的情況。

一次是毛澤東為撰寫《湖南農民運動考察報告》,于1927年初來到湖南衡山縣城作農運調查,他在向湘南區委的同志介紹目前的政治局勢時說,如果國共分裂形勢惡化,就帶領農民上山,到江西的安源山去。

在場的水口山機械勞工李少山插話:“江西有個山很好,叫金剛山(井岡山),山上有好幾口井,我有一個表親,被迫逃到那裡當錘子兵(土匪),地主豪紳抓了好幾年都沒抓到他。那地方山高林密,地勢險惡,又離安源不遠,隻要翻過一座大山就到了。”

毛澤東聽了很高興:“你們推薦了一座山,将來我就帶安源勞工到那個山上去。”

這是毛澤東第一次聽說井岡山。

時隔半年,1927年9月初,就是在秋收起義前,安源張家灣會議,毛澤東傳達中共“八七”會議精神和中共湖南省委關于秋收起義的決定。

部署完秋收起義的任務後,毛澤東鄭重地對大家說:“還要考慮一個問題,就是敵強我弱,倘若暴動失利,退路在哪裡?”

衆人七嘴八舌地議論着。工農革命軍一師二團團長王新亞(一說王興亞)把腿一拍:“要是咱們打輸了的話,就退到我的兩個老庚(袁、王)那裡去。那裡高山大嶺,險要得很,進可攻,退可守,而且連綿好幾百裡,安得下千軍萬馬呢!”

大家忙問是哪兒,他說:“井岡山嘛!”

毛澤東聽後,忙要他把井岡山和袁、王的情況再講清楚些。

從此,“井岡山”便在毛澤東的心裡紮下了根。

有了前面這兩個插曲,加上江西省委書記汪澤楷的密信和叮囑,井岡山,正式進入起義軍的視野。

南下的起義軍,一路艱苦行軍。

前面是崇山峻嶺,後面是國民黨軍隊和地方民團的圍追堵截。行進到萍鄉縣,總指揮盧德銘在掩護後衛部隊撤退時犧牲,年僅23歲。

部隊是疲勞不堪,瘧疾流行。一些人掉了隊,有的傷病員因缺醫短藥死在路旁。沿路的鄉裡“挨戶團”不時襲擊隊伍,殺害掉隊傷員。

時為3團3營6連1排排長的開國上将陳伯鈞回憶:“反動勢力十分嚣張,土豪劣紳提着幾杆土炮鳥槍,竟敢于埋伏在我們行軍道路兩邊的山上,躲藏在茶樹林裡襲擊我們,堵截掉隊落伍人員,滅絕人性地殘殺革命志士。”

當時沒有人知道能否上井岡山,毛澤東也說不出明确的前進方向。有些人見行軍如此艱苦,又不知道前途何在,于是喪失信心,不辭而别。

時為1團1營2連1班班長的開國中将賴毅回憶:“泸溪受挫以後,部隊中彌漫着一股消沉的情緒。許多知識分子和舊軍官出身的人,看到失敗似乎已成定局,紛紛不告而别。有些小資産階級出身的共産黨員,也在這時背棄了革命,走向叛變或者消極的道路。

1營1連的一個排,就在排長帶領下,利用放哨的機會逃跑了,并且帶走了所有的武器。那時,逃跑變成了公開的事,投機分子們互相詢問:‘你走不走?’‘你準備往哪兒去?’這真是一次嚴峻的考驗。”

很多人逃走了,一些人雖然沒逃,心裡也很茫然。隻是怕自己行路被國民黨和民團殺了,跟着部隊畢竟安全一些。還有些長官對士兵督催打罵,士兵被迫跟随,心裡充滿怨氣。

外部危機四伏,内部沖突重重,前途不明,總指揮犧牲,種種不利因素,部隊的士氣十分低落,到了快崩潰的邊緣。

1927年9月29日,疲憊不堪的部隊來到永新縣境内的三灣村宿營。這裡群山環抱,地方偏僻,又沒有地主民團,比較安全。

部隊在村裡住了五天。這是自秋收起義以來第一次得到休整的機會。進村的當晚,毛澤東在“泰和祥”雜貨鋪召開前敵委員會擴大會議,決定對部隊實行整頓和改編,這就是著名的三灣改編。

三灣改編的主要措施是:

第一,把已經不足1000人的部隊,縮編為一個團,稱工農革命軍第1師第1團,陳浩任團長,取消了餘灑度對軍隊的指揮權。1團下轄1、3兩個營及七個連。還有特務連、衛生隊、軍官隊、辎重隊,共有700多支槍。這個改編,確定了軍隊掌控在以毛澤東為核心的前敵委員會手中。對不可靠的軍官,一律調進軍官隊,避免他們影響破壞部隊的情緒和紀律。毛澤東宣布:大家願留則留,願走的發給路費5元,将來願意回來還歡迎。動搖分子的離去,純潔了隊伍,反而加強了凝聚力。

第二,在部隊内部實行民主制度,官兵平等,官長不準打罵士兵,士兵有開會說話自由。連以上建立士兵委員會。士兵委員會參與部隊的管理,官長要受它的監督。

第三,部隊由黨的前敵委員會統一上司。各級部隊分别建立黨的組織:班排設小組,支部建立在連上,連以上設黨代表。部隊的一切重大問題,都必須經黨組織集體讨論決定。

三灣改編初步解決了如何把以農民及舊軍人為主要成分的革命軍隊,建設成為一支無産階級新型人民軍隊的問題,保證了黨對軍隊的絕對上司,奠定了政治建軍的基礎。

10月3日,毛澤東在三灣村口的大樹下,對剛剛進行改編的1團全體指戰員講話。他說:

“敵人在我們後面放冷槍,沒有什麼了不起。大家都是娘生的,敵人有兩隻腳,我們也有兩隻腳。賀龍同志兩把菜刀起家,現在當軍長,帶了一軍人。我們現在不隻兩把菜刀,我們有兩營人,七百多條槍,還怕幹不起來嗎?”

大家紛紛議論:“毛委員不怕,我們還怕什麼?”部隊的精神面貌煥然一新。

但即使再強大的精神,也得需要實體支撐。秋收起義這支隊伍,究竟能不能繼續帶下去,關鍵還是看有沒有一個落腳的地方。

井岡山,屬于南嶺的北支,地處湘贛邊界羅霄山脈的中段,橫貫江西甯岡、永新、蓮花、遂川,和湖南酃縣、桂東、汝城相毗連。

東起永新的拿山,西到湖南酃縣的水口,北起江西甯岡的茅坪,南到江西遂川的黃坳,方圓兩百多公裡。

平均海拔高度為1000~1500米,最高峰為距茨坪西北19公裡的八面山,也是井岡山的是五大哨口之一,海拔高度近1800米,站在哨口上極目眺望,連綿起伏的山峰盡收眼底,故得名曰:“八面山”。

無數座巍峨高聳的山峰,巉岩峭壁,溪谷縱橫,構成了井岡山的險要地勢。

山上有五個較大的村莊,村前都有水井一個,故稱之為大小五井。以大井、小井、茨坪為最大。每村各有數十戶人家,小井和茨坪還有十多間小商店,經營一些農村的日用品。

井岡山的居民并不多,民風純樸而保守,與世無争。靠着山坡上的梯田收獲一些農作物,過着貧苦的日子。

通達井岡山的道路有三條,都是崎岖的山路,碎石嶙峋,步行非常艱難。這裡憑險據守,難以攻破,新式武器也難發揮它的威力。

當時,井岡山有兩股較大的綠林武裝,王佐一股人多槍多,在山上

的茨坪;

袁文才一股力量稍小,活

動在山下的茅坪。

說是人多人少,其實也就是各有百來人的隊伍,幾十條破槍。

袁文才,又名袁選三,1898年出生于江西甯岡縣茅坪馬源村,祖籍廣東梅州,屬客籍人,1921年考入鄰縣永新的禾川中學。幾年後,因反抗當地豪紳壓迫,參加了井岡山的綠林武裝“馬刀隊”,因有文化,不久擔任了參謀長。

袁文才

1926年9月,在當地農民運動的影響下,他率部舉行了甯岡暴動,并建立了農民自衛軍,任總指揮。同年11月,加入中國共産黨。

大革命失敗後,袁文才率部退

出甯岡,為了站穩

腳跟,他和山上的王佐結為“老庚”(同年出生),彼此約為兄弟,互相支援。

王佐,又名王雲輝,号南鬥,1898年出生在一個貧苦農民家庭,井岡山上的下莊村人,隻讀過三個月的私塾,後學做裁縫為生,還略通國術。

王佐

在一次給綠林頭目朱孔陽縫衣的時候,朱孔陽見王佐有膽有識,便邀他充當“水客”(即搞偵探)。

此後不久,

因看不慣朱孔陽欺負貧民,

王佐獨自拉起隊伍,也打着“劫富濟貧”旗号,成為井岡山上的又一股“綠林”勢力,并與袁文才結拜兄弟、組成互助軍事同盟。

第一次國内革命時,王佐也投入革命洪流,将自已的隊伍改編為農民自衛軍。大革命失敗後,他帶着他的隊伍便又重新活躍于山林。

毛澤東率部到達三灣的當天,就派人給袁文才送去了一封信,表示願與袁、王二人合作,共同建立紅色根據地。

接到信後,袁文才立即召集部衆商議。他有個文書名叫陳慕平,曾經在武漢農民運動講習所學習,聽毛澤東講過課。

陳慕平告訴袁文才,在共産黨内,毛澤東與彭湃并稱為“農運王”,對中國革命的形勢研究得十分透徹,又非常平易近人,是一個可信任的人。

雖然也是共産黨員,但“回歸”綠林既久,聽說有個毛委員帶了1000人的隊伍要上山,第一反應就是大魚吃小魚來了,擔心這支比他們力量大得多的部隊上山“火并山寨”,奪取他們的地盤。

思來想去,他寫了一封措辭婉轉的回絕信:

毛委員:

“ 敝地民貧山瘠,猶汪池難容巨鲸,片林不栖大鵬,貴軍馳騁革命,應另擇坦途。

“敬禮 !

袁文才叩

不久,秋收起義的隊伍到達甯岡縣的古城。在這裡,毛澤東見到了前來聯絡的甯岡區委書記龍超清和袁文才的文書陳慕平,還有那封回絕信。

信的内容似乎已在毛澤東的預料之中,他見信後十分坦然。他知道應該如何與綠林武裝打交道,仍然熱情地接待了袁文才派來的信使,耐心地向他們說明了工農革命軍的來意,希望袁文才能夠合作,共同開展革命鬥争。

袁文才的代表表示:可以接濟一些給養,但請毛澤東他們“另找高山”。

毛澤東知道,按照江湖的規矩,必須給袁文才送上一筆豐厚的“見面禮”才行。毛澤東向前委提議:送袁文才100支槍。

前委成員表示不可理

解,師長餘灑度更是

堅決反對,不過毛澤東自有主意。

綠林土匪大多重義氣、多猜疑,

要與綠林交朋友,光靠嘴說是沒用的,得有信物。

自己的隊伍前段時間逃亡多,槍多人少,有的人甚至要扛兩支槍。富餘的東西給袁文才一些,沒什麼了不起,反能顯示起義軍度量大,夠朋友。

毛澤東将部隊中最好的短槍拿出來,分别送給陳慕平、龍超清及随行人員各一支。

陳慕平、龍超清傳回茨坪,向袁文才作了詳細彙報,極力勸說他與毛澤東合作。袁文才表示願意與毛澤東見面,但

預先在林家祠堂埋伏下20多人槍

,以備有變。

10月6日,毛澤東如約來到茨坪大倉村。

見到毛澤東隻有幾人前來,袁文才放心了

,熱情地将毛澤東迎進林風和家的吊腳樓。

兩人相向而坐,越談越投機,不知不覺從上午談到黃昏,袁文才欣然同意合作。臨别前,毛澤東叫人運來100支好槍送給袁文才。

袁文才很受感動,讓人拿出12個沉甸甸的竹筒作為回禮,裡面裝

着600

大洋,

并同意在茅坪為毛澤東的隊伍建立後方醫院。

不過,袁文才并沒有完全相信毛澤東。他對毛澤東說:“你們既然來了,就有福同享,有難同當,傷員和部隊的糧油我管,但錢甯岡有限,還需要到酃縣、茶陵、遂川一帶去打土豪。”

話講得比較客氣,但顯然有推托的意思。毛澤東知道上山的事不能操之過急,袁文才說的也是實際情況,于是同意帶隊伍在井岡山周圍盤旋打遊擊,籌些款子,帶足錢糧再上山。

毛澤東将傷病員安置在茅坪,請袁文才代管,并派陳伯鈞等黨員幹部到袁文才部隊裡,幫助他們進行軍事訓練。

陳伯鈞等來到袁文才部後,還沒來得及到連隊裡工作,就有消息說山下的國民黨軍要來進攻。

于是袁部的人把陳伯鈞等帶到一個荒僻的山溝茅屋裡“打埋伏”,說是避避風頭,等敵人走了再出來活動。

陳伯鈞回憶:“我們被埋伏在一個貧苦農民家裡,沒有地方睡,四人擠在一張木床上。十月間山區正是秋收時節,早晨起來喝一碗米酒,吃過早飯,就拿根棍子随房東老頭到打谷場上。房東老頭除了供給我們吃喝而外,什麼話也不問我們。這大概就是袁營長預先交代過的吧。”

什麼“打埋伏”,就是不想讓毛澤東的人接近他的隊伍。袁文才的圈子,還真是不容易進。

不過,毛澤東不是個悲觀失望的人,

艱難險阻更像是一種挑戰。

和綠林好漢打交道,毛澤東雖然謙虛低調,但絕不會任由擺布。

面對困難,他想盡各種辦法與“綠林好漢們”拉近距離,消除疑慮。

作為井岡山綠林雙子星的另一星,王佐部落,是個更難打交道的隊伍。他沒有參加過共産黨,做工作的難度更大。

秋收起義的部隊在山下安營紮寨後,并不急于上山,毛澤東還要做通另一個“山大王”王佐的說服。

與毛澤東初步達成共識後,袁文才派人上山,告訴王佐,毛澤東的部隊專跟土豪劣紳作對,跟他們“劫富濟貧”走的是一條道。

在袁文才的引薦下,

王佐和毛澤東商定在雙馬石碰頭。

雙馬石,是兩塊天然的麻石,一上一下,疊在一起,遠望好像兩匹駿馬的馬頭,井岡山五大哨口之一。

雙馬石哨口

這裡峰巒峙立,山坡陡峭,斷崖裸露,難以攀登。唯一的一條小道,一旁是谷深壑幽,一邊是巨峰連雲,地勢極為險峻。王佐早已布好了部隊,以防不測。

同樣是“孤身前往”,一見面,毛澤東就讓王佐放下心來。他說:

“我們打土豪,跟你們‘吊羊’是分歧的,但都是要跟土豪作對。你們是我們的戰友。你們需要槍,我們給!”

(“羊”,土豪也。吊羊,也就是綁架土豪作為人質,索以巨款)

毛澤東這句話,正合王佐的心意。井岡山早已風傳毛澤東給了袁文才108條槍,王佐很是震動。

毛澤東問:“要多少槍?”

王佐猶豫再三沒有說話,說少了怕錯

過機遇,

說多了又怕對方不接受。

毛澤東很直爽:“給你 70支,夠不夠?”

3天後,在王佐親身率領下,秋收起義部隊進入南山的中間茨坪。

見到起義軍部隊紀律嚴明,王佐十分欣喜。

不過,他還是懷着戒心。因為相比起義軍部隊,他實在弱小,随時可能被“吃”掉。

毛澤東垂青于搞好和王佐的關系,為了消除其戒心,他讓王佐的部隊堅持其獨立性。

初步達成共識,起義軍很快下山了。

1927年11月,工農革命軍攻占茶陵縣城,成立茶陵縣工農兵政府,這是湘贛邊界第一個紅色政權。茶陵紅色政權的樹立,震動了四方。

12月下旬,國民黨戎行圍攻茶陵。

毛澤東人在山下,心在山上。他牽挂着王佐,恐怕王佐有變。

1928年1月,工農革命軍攻占遂川縣城後,毛澤東委派何長工去王佐部隊當聯絡員。

毛澤東告訴何長工,既然王佐可以在井岡山搞綠林割據,我們共産黨也一定能在井岡山搞工農武裝割據,如果能盡快把王佐争取過來,我們革命軍就有立足點了。

毛澤東對何長工說:“你的工作,就是要他們請我們的人上山。”後來還在信中專門提醒:

“王佐雖然有正義感,但文化低,疑心重,很擔心我們吃掉他那百十杆人槍。做他的工作,困難很多,但是,不入虎穴,焉得虎子啊!希望你先去做他的‘長工’,爾後再做他的黨代表,我相信你一定會成功!”

師參謀長張子清也幫着交代意圖:“毛委員的意思是要迅速改造這支部隊。”

何長工,原名何坤,1900年出生于華容縣大乘區南鄉一個農民家庭。

1918年畢業于湖南長沙甲種工業學校,1919年赴法國勤工儉學。1922年加入中國共産黨。1924年回國,在家鄉當中學校長,建立當地黨組織。

1926年秋任華容縣農民自衛軍總指揮,1927年到武漢投奔國民革命軍第2方面軍總指揮部警衛團,在盧德銘手下任連黨代表。

跟随警衛團參加秋收起義期間,何長工認識了毛澤東。何長工的“長工”之名,就是毛澤東幫助改的。

大革命失敗後,為了幫助何坤擺脫反動軍閥許克祥的懸賞追捕,毛澤東根據他留學法國之前曾在北京的長辛店做過工的經曆,特地為他改名為“何長工”。

不過,為什麼要派何長工去呢?一個留洋派的中學校長成長起來的幹部,可是部隊裡少有的大知識分子,适合與綠林好漢打交道嗎?

适合,偉人的眼光,十分睿智。

何長工

何長工自幼生長在洞庭湖畔,對綠林俠客有所了解;大革命時期又任過縣團防局長,湖區農民自衛軍總指揮,為了統戰曾和綠林打過交道;再加上

留過洋,見過大世面,思維靈敏

。

派他去,再适合不過了。

不過,盡管經曆豐富,但大知識分子何長工孤身赴綠營,也是平生頭一回。

拿着毛澤東的信,何長工隻身上山了,西裝革履,跋山涉水,奔往王佐“司令部”的駐地——茨坪。

曾經的中學校長何長工來到茨坪,處處釋放着知識分子的謙遜禮貌。王佐也是很客氣地進行接待,集合隊伍宣布:這是毛澤東派來的黨代表。

何長工看着王佐的隊伍,“多是土籍人,他們實行季節性和臨時雇用性的兵役制。無事窩兵務農,有事揭竿而起。士兵個個強悍,都穿着雜色衣服,蓄着長發,善于爬山。聽人說,他們下得山去,若是被打散了,便會自動跑回山來”。

初到井岡山的何長工三天一小宴,五天一大宴,山珍野味吃了個遍。但毛澤東交代的任務,還無從下手。每天除了看書吃飯,沒一個人理他。

一天喝酒,王佐對何長工身上的那件西服來了興趣,何長工乘機将自己的經曆告訴王佐:

早年遠渡重洋,求學異國,回國後立志革命,參加秋收起義,受命南下廣東,聯絡朱德的部隊,沿途為了友善,才穿上這件從法國帶回來的西裝……

王佐聽後,感覺很是不可思議:共産黨的隊伍裡還有漂洋過海的人,而且如此地胸襟坦蕩。

這有些觸動了王佐,他也開始講述自己上山入夥、扯旗造反、死裡逃生的經曆。談話開始投機了……

不過,占山已久的綠林好漢沒那麼容易放下戒備,王佐暗地裡交待心腹:“毛委員是可以相信的,但這位何代表也許是來拆我們台的,謹防黃鼠狼給雞拜年,穩妥一點為好。”

很快,王佐以“司令部”不安全、讀書人安靜慣了為借口,領着何長工到遠離“司令部”的東山腳下那草棚裡單獨住下,并專門為他配上了剽悍的“勤務兵”。

王佐還特意關照何長工:“山上人生地不熟,千萬不要随意走動,以免發生意外。”

何長工一聽就明白:“這是給我的警告,不許私下活動,不許和士兵接近。”

這還做什麼改造的工作?

不過,大知識分子一旦接地氣,腦子靈活得很:你王佐不讓我接近隊伍,我就換條路線。

何長工将計就計,神态自若,整天無所事事,一會兒到老表家串串門,一會兒跟“勤務兵”聊天。

幾天下來,心裡就有數了,因為他知道了關鍵資訊:王佐不僅是一條威武不屈的漢子,還是一個出了名的孝子。

接下來,何長工開始每天找王佐的母親和老婆聊天,幫着辦些家務事:掃地、劈柴、挑水……抱小孩、講故事、拉家常,親如家人。

山裡的女人大都一輩子沒出過山,聽着何先生講外邊的見聞、革命的道理,很快就被何先生的學識打動了。

如此謙遜随和的黨代表,的确和别人不一樣。後來,王佐的母親和妻子逢人便誇:“何代表是個好人,跟他交朋友,才是正經呢!”

枕邊風的效果顯現,王佐也對何長工有了好感,逐漸消除了戒心。

但是,和這些刀頭舔血的土匪頭子打交道,光靠柔情公關遠遠不夠,還得拿點真本事。

已對茨坪如數家珍的何長工知道,長期以來,王佐的心頭壓着一塊沉甸甸的大石,那就是尹道一,盤踞在桐木嶺下的反動民團的頭目。

隻要提到此人,王佐就義憤填膺、茶飯難咽。

原來,井岡山的“山大王”,并沒有那麼好當。東南西北,有号稱“四大屠夫”的4股地主武裝跟王佐作對,為首的便是尹道一。

尹道一是井岡山七縣民團總指揮,王佐的夙敵。王佐跟尹道一打了多年,頻頻失利,連他的侄女也被尹道一殺害。

于是何長工建議把尹道一引出來,找個有利地形打伏擊。又請示毛澤東,調來一排工農革命軍配合王佐。

王佐雖不太懂戰術,但聽着有理,于是帶隊伍去拿山誘敵。

一天清晨,王佐的隊伍傾山而出。王佐先率一部突然襲擊民團團部,一陣亂槍後掉頭就跑。

何長工早已帶一部分人埋伏在茨坪和拿山之間的一個山窪裡。尹道一不知是計,窮追不舍,沖進何長工布下的伏擊圈内。

中午到了旗羅坳,尹道一停下來抽起大煙,部下的團丁正準備吃飯。何長工一聲令下,部隊沖上前去。民團慌作一團,四下逃命。

尹道一當場被打死,人頭被砍下送到王佐面前。

何長工這樣一個留法的洋學生,竟然提着血淋淋的人頭上山,相當有震撼力。

這一夜,王佐的部隊如同過年,王佐喝了個大醉,連連稱贊何先生,打心裡佩服毛委員派來的人。

何長工趁熱打鐵,向王佐提議将這支武裝改編為工農革命軍第一師第二團。王佐此時對何長工已是佩服得五體投地,當即應允。

在殘酷的環境裡,隻有适應環境才能生存。王佐終于認定,共産黨才是他的值得交往的朋友,與袁文才商量,如何投奔毛澤東。

在此期間,毛澤東結識了賀子珍。後來,袁文才做媒,促成了這段姻緣。

1928年2月上旬,袁文才和王佐的部隊完成了他們向正規的工農革命軍轉變的關鍵性一步。

在甯岡大隴的朱家祠堂前寬大的草坪上,毛澤東親自主持大會,宣布袁文才、王佐部隊合編為工農革命軍第一師第二團。袁文才任團長,王佐副之,何長工任黨代表。4月,王佐入了黨。

至此,中國革命開辟了第一個紅色農村根據地,井岡山,成為中國革命的搖籃。

還是1928年4月,朱德帶領南昌起義隊伍來到井岡山。

偉大的井岡山會師誕生了,揭開了我黨我軍曆史上光輝的一頁。從此,毛澤東和朱德的名字便緊緊地聯系在一起。

星星之火,初現燎原之勢!