和親,是君王為了維護國家政權,而和敵人建立起的一種特殊關系。我們熟知的和親案例,大多集中在漢朝。但其實這種行為,最早在春秋戰國時期,就已經建立起來了。在《左傳》中就有記載:

“中行氏以伐秦之役怨欒氏,而固與範氏和親。”

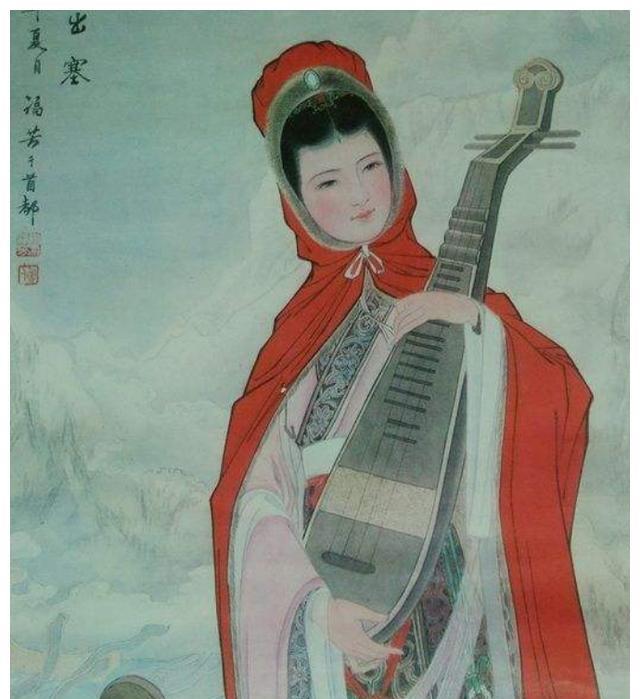

通過和親這種政策,可以讓敵對的兩方,得到短暫的休養生息。從政治角度來看,和親是一項十分有利國家集權的政策。而在無數的和親案例中,傳唱最為深遠,藝術來看形象最為飽滿的,還當屬漢朝時期的昭君出塞。今天,我們就從昭君出塞,來看看漢朝與匈奴勢力的百年博弈,是如何拉下的序幕。

一、昭君出塞的時代背景,是建立在百年和親的基礎上

昭君出塞的背景,是漢朝與匈奴百年的敵對關系,将要畫上句号。實際上,漢朝與北方匈奴的戰争,從漢高祖時期,就已經拉開了序幕。當時漢高祖想要斬殺韓王信,而韓王信投降了當時的匈奴首領冒頓單于。最後漢高祖還是成功斬殺了韓王信,這段曆史在《韓信盧绾列傳》中曾有記載:

“韓王信者,故韓襄王孽孫...七年冬,上自往擊,破信軍銅鞮...信亡走匈奴...十一年春,故韓王信複與胡騎入居參合,距漢。漢使柴将軍擊之...柴将軍屠參合,斬韓王信。”

但其中略去了漢高祖被困匈奴的曆史資訊。

其實,在漢高祖斬殺韓王信之前,已經中了匈奴人的圈套,被困險境。最後還是以拿出大量的“贖金”,才換取了漢高祖等人的安全。最終漢高祖為了平衡冒頓單于的勢力,便有了漢朝的第一次和親。《史記》中記載:

“高祖取家人子名為長公主,妻單于。使劉敬往結和親約。”

從之後的幾百年裡,從漢文帝到漢景帝,再到漢武帝時期,大漢王朝與匈奴的關系,一直是依靠和親來維持。

到了漢武帝中期,西漢王朝迎來了最強盛的時期。霍去病與衛青,先後抗擊匈奴,接連獲勝,緻使匈奴人不敢來犯漢朝。從這一時期開始,才是漢朝與匈奴關系,發生實質性改變的開始。這種關系維持到漢元帝時期,已經是西漢王朝的末期。但論起實力,仍然可以蓋過匈奴。尤其是當時的匈奴内部,出現了持續戰争的現象,導緻實力大減。《漢書》中記載了這一曆史:

“(匈奴)諸王并自立,分為五單于,更相攻擊,死者以萬數,畜産大耗什八九,人民饑餓,相燔燒以求食,因大乖亂。”

以郅支單于為主的匈奴勢力,打敗了呼韓邪單于,為謀求生存,呼韓邪單于與漢朝交好,并許諾永不來犯。不久後,在《匈奴傳》中記載:

“36年,郅支被誅。郅支既誅,呼韓邪單于且喜且懼”。

呼韓邪單于害怕漢朝會對自己下手,便主動向漢朝示好,并前後三次來朝,希望能夠和漢朝,結為秦晉之好,這是昭君出塞的時代背景。

二、昭君出塞的過程,得到了漢朝與匈奴的共同滿意

呼韓邪單于第三次來到漢朝,便提出希望與漢朝和親的想法,目的是為了讓漢朝和匈奴,停止敵對的關系,來謀求共同和平發展。在《元帝紀》中記載:

“竟甯元年春正月,匈奴呼韓耶單于來朝。诏曰:“匈奴郅支單于背叛禮義,既伏其辜,呼韓耶單于不忘恩德,鄉慕禮義,複修朝賀之禮,願保塞傳之無窮,邊陲長無兵革之事其改元為竟甯,賜單于待诏掖庭王樯為阏氏。''

阏氏,就是匈奴的妻子的意思,而其中的王樯,就是王昭君。

漢元帝之是以同意昭君出塞,并非是真的希望能夠得到和平,而是當時的漢朝,隻是表面上光鮮亮麗,實則内部政權也是同樣的動蕩不安。是以呼韓邪單于的和親請求,是有利于兩國的發展,漢元帝便同意了這一決定。而在昭君出塞整件事的始末中,王昭君是以怎樣的形象出現呢?根據史論來看,王昭君是被漢元帝作為和親公主,賜給的呼韓邪單于。但在《後漢書》中,卻出現了不同的論述。《後漢書.南匈奴列傳》中記載:

“昭君字嬙,南郡人也。初,元帝時,以良家人選入掖庭。時呼韓邪來朝,帝敕以宮女五人賜之。昭君人宮數歲,不得見禦,積悲怨,乃請掖庭令求行。”

“積悲怨”這三個字,說明了王昭君出塞的真實原因。哪裡有女子願意遠嫁匈奴呢?隻是王昭君以宮女身份進入宮廷以來,多年沒見到皇帝。以此心中積滿郁悶,便自行請纓,希望出使匈奴。其本意,也許并非是為了兩國和平,也許孤寂,才是她做出,如此行為的主要的原因。漢元帝有心和親是真的,但是并未想到王昭君,具有絕世容顔,因而在和親過程中,出現了另一段插曲。《後漢書》記載:

“昭君豐容靓飾,光明漢宮,顧景裴回,辣動左右。帝見大驚,意欲留之,而難于失信,遂與匈奴。”

是以,很明顯在此之前,漢元帝是未曾見過王昭君的。是以當他看到王昭君“豐容靓飾”的時候,就已經心生悔意了。隻是礙于漢朝的信譽,才不得不将王昭君送給匈奴,作為和親公主。

而王昭君之是以,在宮内“數歲,不得見禦”,還是因為一個叫做毛延壽的宮廷畫師所賜。《漢書》記載:

“前漢元帝,後宮既多,不得常見。乃令畫工圖其形,按圖召幸之。諸宮人皆賂畫工,多者十萬,少者不減五萬。唯王嫱不肯,遂不得召。”

原來當時的漢朝,由于進宮的女子人數太多,不可能都被漢元帝選中。是以以宮廷畫師的畫像,作為依據。而毛延壽以畫像要挾,宮女給他錢,而王昭君不肯,才始終埋沒在宮廷之中。直到昭君出塞,漢元帝才發現了王昭君的美貌。雖然是一段遺憾,但是不可否認的是,昭君出塞的确在很大程度上,實作了漢王朝與匈奴,幾十年的和平共存,并得到了大力發展。

三、昭君出塞的積極影響與意義

昭君出塞後,大漢王朝和匈奴維持了足足60年,沒有任何戰争,并形成一衣帶水的鄰邦關系。從王昭君出塞開始,漢朝與匈奴之間的博弈,就徹底拉下了帷幕。不僅實作了百姓安居樂業,在文化傳播山,昭君出塞也有其濃墨重彩的一筆。王昭君到了塞外(今内蒙古)地區,将漢族文化,比如紡織、耕種等技術,都傳給了匈奴人民。由于文字存在不同,王昭君在于匈奴人民共同生活下,也将漢字文化與匈奴文化,實作了部分共融。

王昭君在塞外的幾十年裡,與漢朝也一直保持着通信往來,漢元帝将王昭君的親人,都封了大官。每年都會來到塞外,去看王昭君,除了吐露相思之外,也是彙報匈奴政權變化的時機。從漢元帝到漢成帝,再到後來的王莽篡位,漢朝與匈奴的關系,始終保持着十分友好。北方邊境甚至出現了“邊城晏閉,牛馬布野,三世無犬吠之警,黎庶無幹戈之役”的景象,這與王昭君的努力,是分不開關系的。考古學家曾在幾千年後的蒙古境内,發現刻有“單于和親,千秋萬歲,長樂未央”的瓦片,這是王昭君深受匈奴人民喜愛,最好的證據。

總結:

昭君出塞,的确在極大程度上,促進了漢朝與匈奴的和平與繁榮。從民族大義上來看,王昭君是當之無愧的巾帼英雄。但在女人的角度來看,她的一生也是充滿悲劇的。匈奴人特有的婚姻制度,叫做“收繼婚制”,就是父親死了,父親的妻子要嫁給兒子,以此來排序。呼韓邪單于與王昭君在一起三年後,便病逝了。而王昭君就要面對,嫁給自己的兒子的悲慘命運,這樣有悖倫理的行為,讓王昭君深感困惑。

便給漢成帝發了書信,希望能夠傳回故土。《漢書匈奴傳》中記載:

“建始二年(前31年),呼韓邪單于去世,昭君向漢廷上書求歸,漢成帝敕令“從胡俗”,依遊牧民族收繼婚制,複嫁呼韓邪單于長子複株累單于,兩人共同生活十一年,育有二女。”

王昭君的情願,就被漢成帝冷冰冰的三個字回絕了。王昭君以自己一生的幸福,最終換來漢朝與匈奴的幾十年和平,曆史會把她的功績牢牢記住。王莽在位期間,《漢書》記載:

“令遣王昭君女須蔔居次雲人侍。”

雖然王昭君的屍骨,永遠埋葬在了塞外,但是從某種意義上來講,她還是魂歸土裡,也算是對這個可憐的女子,最後的補償。