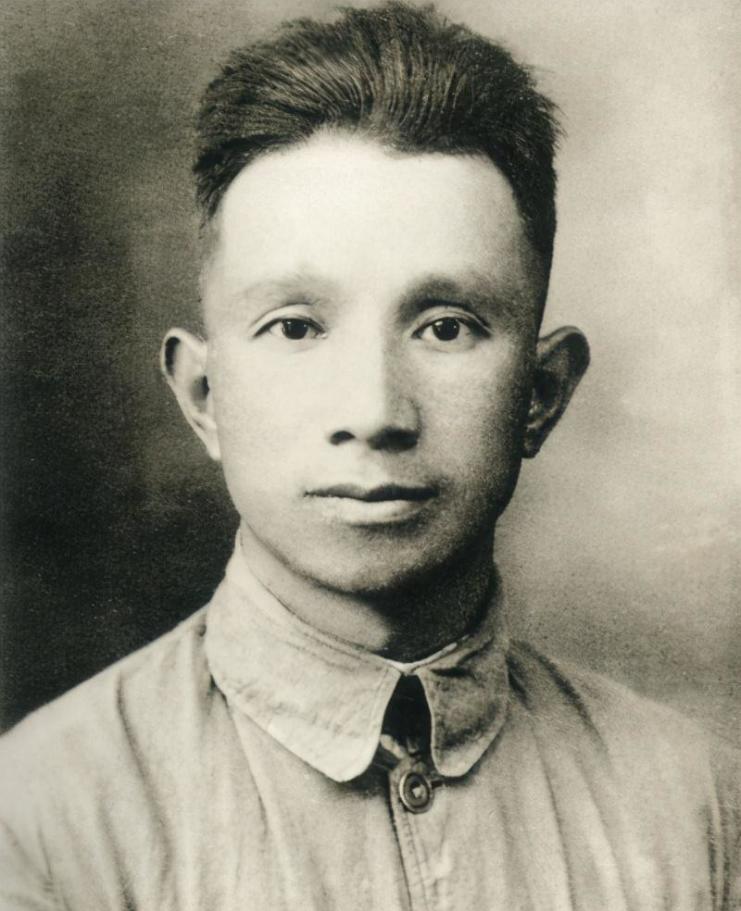

青年粟裕離家出走

1924年,17歲的粟裕離開了老家會同來到了常德。他到常德本是為了報考當地著名的第二師範學校(湖南省立常德第二師範學校)。當時的常德二師與長沙一師、衡陽三師是湖南三大著名學校。

但遺憾的是,此時二師招生的時間已過,粟裕隻好通過遠房堂叔進入二師附小插班讀書。

據《粟裕傳》記載,當時粟裕格外珍惜這來之不易的學習機會,他當時讀書讀到了“如饑似渴、如癡如醉”的程度,以至于不到兩個月就生了一場大病,咳嗽吐血,頭發脫落,在床上躺了很長一段時間。

當時粟裕并沒有去看醫生,而是硬憑着年輕的身體扛了過來。

49年之後,醫生為粟裕檢查身體,發現他的肺部有鈣化點,粟裕由此猜測當年他得的是肺結核。

到常德一年後,粟裕成功地考取了二師。當時的常德水陸交通發達,商品經濟繁榮,是湘西的政治、經濟和文化中心,也是當時湘西革命的策源地和新文化、新思想的傳播中心。

當時各種思潮在社會中泛濫,學校中學生們也分成了兩派,其中進步學生以滕代遠、鄧新明等為代表。這兩派學生沖突不斷更新,最後爆發了震驚湖南乃至全國的二師事件。

粟裕後來回憶說,二師事件後,進步的青年們遭到了學校的強烈壓制,但他通過這次鬥争接觸到了大量的馬列書籍,也開始明白了必須推翻舊世界,建立新世界的道理,從此他決定把自己的一生獻給那個偉大的信仰。

1926年6月學校放暑假,粟裕回到老家,由于當時他家裡的經濟條件較為困難,父母都不願意再讓他再次去外面讀書了,在家住了4個月後,粟裕選擇離家出走,傳回了常德二師,誰知道這一走之後,粟裕此生就再也沒有能夠踏上故鄉的土地。

粟戎生回憶父親為何不回家

1928年,粟裕追随朱徳、陳毅同志上了井岡山。上山之後他曾給老家寫過一封信,在信中他安慰自己的父母,說自己一切安好,已有貴人指路,請他們不要挂念,多多保重自己的身體。

由于戰事不斷,在此後的近十年中,粟裕竟未能和家人取得哪怕一次聯系。而在這10年中粟裕的父親因病辭世,他的母親在貧困中縮衣節食,每日虔誠地為兒子的平安祈福。

1935年,紅六軍團長征途中經過會同。紅六軍團的軍團長蕭克同志是粟裕的老搭檔,當年他們在紅四軍二支隊分别擔任過支隊長和政委。蕭克得知會同是粟裕的老家後,便派人在會同坪村一帶尋找粟裕的家人。

最後他們找到了一個在粟裕家做工的人,并托他給粟裕的母親帶去口信,說粟裕在外面很好,請他不要挂念。粟母得知消息竟喜極而泣,她熱情地招待了那位送口信的人。

後來抗戰爆發後,在南方堅守了三年的粟裕才有了和家人重新聯系的機會。但是眼下國難當頭,回家顯然是不可能的,後來皖南事變爆發,粟裕再次和家人斷了聯系。

1949年6月,粟裕率華野攻克上海,當時他的侄子就在上海讀書,侄子見到粟裕後,向他說了家的情況,并告訴他老人如今還健在,隻是時常非常思念他。粟裕後不禁熱淚盈眶。

但是此刻他還是不能回去,盡管蔣介石敗局已定,卻還沒有徹底失敗,中央把給蔣介石最後一擊的重任交給了粟裕。

然而,随着隔壁半島戰火的蔓延,這一計劃不得不中止。中央再次點将粟裕,打算讓他擔任東北邊防軍司令員兼政委,擔負未來統兵入朝的任務,但粟裕此時身體狀況實在太糟,最後不得不去了蘇聯療養,直到1951年國慶節前才回來。

這次回國之後,中央決定任命他為解放軍總參謀部主管軍事作戰的副總參謀長,這次調入中央工作,粟裕的工作更忙了。

1951年年末,粟裕在和部下的一次閑談中突然聊起了自己青年時候的諸多往事。他興緻勃勃地表示想回家去看看,然而身邊的從業人員卻告訴他,如果他要回去,至少需要一個加強連護送他。

這并不是危言聳聽,小題大做,當時新中國成立還不久,土匪還未徹底肅清,粟裕堂堂副總參謀長,自然不能冒險。

粟裕聽說回家一趟要如此興師動衆,便沒有再提這件事。随後他在總參謀部展開了繁忙的工作。

1958年軍隊批教條主義,粟裕是以離開了軍隊,也有了更多的空閑時間。59年2月,失意的粟裕到南方養病,途中他經過長沙,他的秘書局鞠開提醒他要不要回老家一趟,當時粟裕的心情非常郁悶,拒絕了秘書的提議。

在長沙時,粟裕正趕上湖南開一個全省會議,當時會同縣的縣委書記和副縣長都到了,聽說這件事後,粟裕非常高興,他通知秘書讓安排讓自己和這兩位“父母官”見個面。

兩位年輕父母官得知粟裕召見,非常高興,但粟裕顯然比他們還要高興,見面沒說幾句,粟裕就問自己老家屋子背後那幾棵百年老樹還在不在?他童年的很多愉快時光都是在那幾棵樹上度過的。兩位“父母官”連聲回答還在。

粟裕回答那就好,随後他又如數家珍地說起了他老家的涼亭、橋洞、大石碑。“父母官”則告訴他,家鄉已經修公路了,從前的老橋已經加寬了,石碑現在還留着。粟裕高興地囑咐他們,那個石碑是我們會同的文物,一定要好好保護。

兩位“父母官”熱情地邀請粟裕回老家看看,但粟裕想了想,最後還是惆怅地婉拒了他們。

這大概是粟裕距離回家的路最近的一次。

此後的粟裕一直處在逆境當中郁郁不得志。據許世友的女兒許華山回憶,在九大期間,粟裕曾給時任南京軍區司令員給許世友打過電話,托他照顧自己年邁的老母親,盡管粟裕當時已經不是總長了,但許世友還是很尊敬他,依舊以粟總長相稱,并親自安排了照顧粟裕母親的工作。

另外,關于粟裕一生不回家鄉,還有另一個說法,這個說法來自粟裕之子粟戎生中将。粟戎生說父親曾對他們兄弟姐妹承諾,說等全國都解放了,就帶他們回家鄉湖南會同。但他一直都沒有兌現承諾。粟戎生推測:“在父親眼裡,台沒解放,全國就不算解放,是以他遲遲無法兌現自己的承諾。”

這算是粟裕為什麼一生沒回家的一個小注腳吧!

晚年的遺願

1980年,一個會同老鄉到北京走親戚,他從老家帶來了幾斤冬筍,粟裕也嘗到了一份,這大概是粟裕晚年可數的幾頓吃的最香的飯了。

故鄉的美食勾起了粟裕濃濃的鄉愁。不久之後,粟裕因腦溢血發作住進了醫院。此時已經進入風燭殘年的粟裕躺在病床上,感念自己少小離家,至今未能回歸,覺得十分遺憾,在病床上,他決定向醫院提出出院,并趁着自己還有力氣回老家一趟。

院方立刻就粟裕的這一要求進行了認真的研讨,他們認為粟裕此時的身體已經不适合遠行。他們把這一意見報告給中央後,中央對這位老将軍的願望格外關注,但是出于對他身體的負責考慮,還是沒有同意讓他返鄉。

但是為了了卻粟裕的願望,中央派出了粟裕在華野的老部下張震将軍,讓他代粟裕回家一趟。

82年1月,張震等人一路風塵仆仆地來到了湖南會同。他們仔細地檢視了粟裕的老宅,并專門拍了許多照片,他們還特地邀請了粟裕的左鄰右舍和鄉親們,盡可能地照了很多相片。

當粟裕的同鄉們知道粟裕特别想念家鄉,便四處給他搜集了一些土特産,如冬筍、泡炸、蜜餞、臘肉等等。

張震等人回到北京後,向病床上的粟裕講述了他們在會同的所見所聞,粟裕認真地看着同志們帶回來的照片,情不自禁地露出了微笑。

此後粟裕的身體情況越來越差。1984年2月,一代名将粟裕與世長辭。

古語有雲:太平本是将軍定,不許将軍享太平。粟裕大将一生勞苦功高,但一直到離世都未能還鄉,這怎能不令人唏噓?