暖媽說:

為了讓孩子自主學習,你都用了哪些套路?

我用過積分套路。

就是讓暖暖把每天的作業寫在一個本子上,完成一項在後面畫勾,隻要九點前完成了全部作業,就能得到10積分,滿100分可以實作一個小心願。

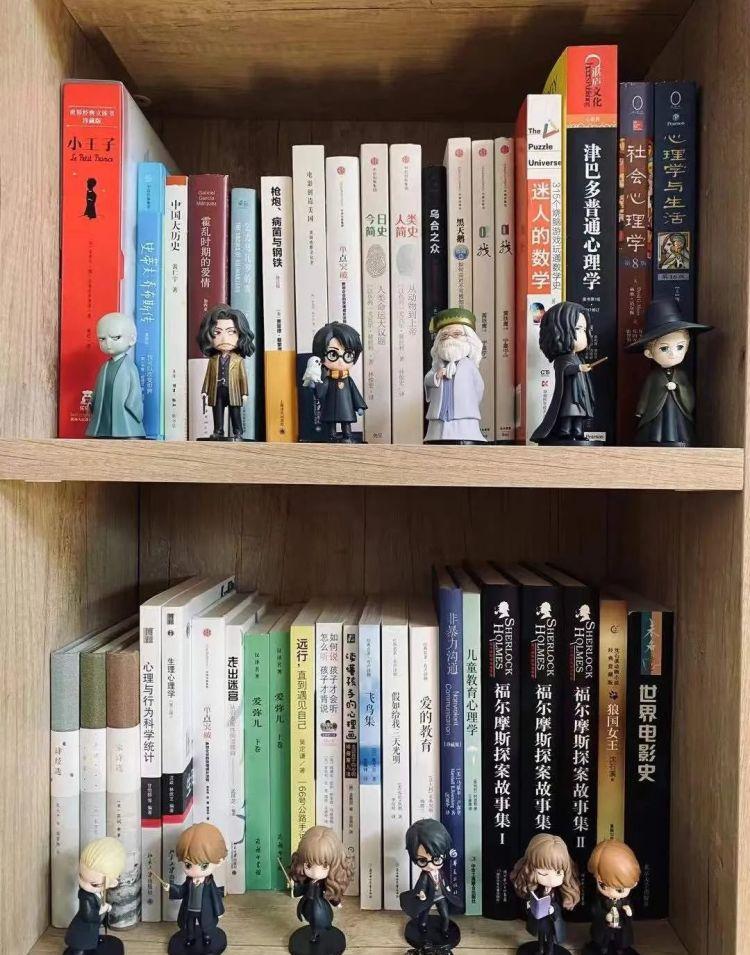

這個套路在很長的一段時間裡都奏效,經過不斷的努力,暖暖得到了很多積分,也得到了她想要的哈利波特盲盒……

在暖暖不想學習的時候,我還用過請她當我的小老師這個套路。有一天暖暖做數學題之前,說:“媽媽,我好累呀,我能不寫作業了嗎?”

一要寫作業就累了?當然,這是老母親内心的獨白,現實中的我強裝淡定,說:“要不今天你當小老師,你給媽媽講題怎麼樣?”

暖暖馬上來了興緻,把小黑闆拿過來,說:“這位同學,今天咱們學習這道題。”這個方法貌似也奏效了……

但是,随着孩子越來越大,“套路”越來越沒有用了。隻有真正讓孩子主動學習,才是解決問題的根本。

暖暖的“遠端數學老師”,我的好朋友果爸,就從底層思考了,怎麼才能讓孩子主動學習這件事。

果爸從小在北京海澱區長大,從人大附一路讀到荷蘭,是海歸碩士,也是土生土長的海澱爸爸。

再啰嗦幾句。

《摩比愛數學》這套書,可以讓孩子動手與動腦相結合,在數與計算、邏輯思維、空間思維三大子產品進行系統而又快樂的學習。

這套書隻有一個缺點,就是題目太少,很多小朋友學完了家長不容易判斷孩子學明白了沒有。

是以果爸專門對應《摩比愛數學》18本書出了18套題,可以讓家長檢驗孩子的掌握情況。

下面,我就把這篇關于如何讓孩子自主學習的文章分享給大家。

大家好,我是果爸。

1946年,美國學者埃德加·戴爾提出了“學習金字塔”理論。之後,美國緬因州國家訓練實驗室也通過實驗釋出了“學習金字塔”報告。報告稱:人的學習分為被動學習和主動學習兩個層次。

被動學習包括聽講、閱讀、視聽、示範,對學習内容的平均留存率分别為5%,10%,20%,30%,如果不反複鞏固,大部分都會被忘記。

主動學習包括讨論、實踐、教授給他人,對學習内容的平均留存率則分别為50%,75%,90%,一次學習就能記住的比例很大。

我覺得,這個理論不是要告訴大家,不需要上課認真聽講,也不需要大量閱讀。畢竟,認真聽課和大量閱讀是基礎,尤其在文科上更是如此。

不過對于理科來說,确實孩子以自學+讨論+做題+講題為主線的主動學習占據主導地位,被動學習作為輔助,才是效率更高的,能真正提高孩子思維和能力的,好的學習習慣也是這麼養成的。

1.教育和養育居然是相通的

之前我在很多文章中都強調過,無論學齡前的《摩比愛數學》、《你拍一數學思維》,或者國小階段的《學而思秘籍》、《超級數學腦》,或者學齡前大班到國小低、中年級比較适用的《挑戰索瑪立方體》,除了孩子之前不知道的個别純知識概念的内容(比如:垂直和平行的概念,直角、銳角和鈍角的概念)可以先給孩子講之外,其他所有内容,一定要先讓孩子自己嘗試思考和解決。這是最最重要的。

但是遺憾的是,很多家長,在孩子3歲的時候就開始教孩子知識,費心費力,但是到了18歲,孩子也沒有養成獨立思考,主動學習的意識和習慣。這是為什麼呢?

其實,教育和養育很多是相通的。

一些爸爸媽媽忙于工作,主要由老人帶大的孩子,可能會出現這樣的情形:由于老人的溺愛,孩子衣來伸手、飯來張口,甚至孩子一個眼神,老人就知道孩子需要做什麼。

這樣的孩子往往開口說話都比較晚,獨立性也會比較差,更晚才能做到自己吃飯,自己的很多本應該獨立完成的事情還需要依賴别人,更别說去幫助别人去做一些力所能及的事情了。

最主要的原因是什麼?就是少了孩子自主嘗試和犯錯誤的環節,而孩子各項能力的提高,正是來自于自主嘗試和犯錯誤。

2.學習與吃飯,居然是一個道理

以孩子吃飯為例,孩子很小的時候,肯定得喂奶,喂飯。但是當孩子慢慢長大,可以自己吃飯的時候,往往已經習慣了被喂飯,不喂就不吃。不但不吃,還又哭又鬧,甚至把吃的東西打掉。

這個時候,家裡人有兩關、孩子有一關必須過。隻有這三關都過了,孩子才能好好自主吃飯,不需要喂。

第一關:孩子嘗試之前,家長不要心疼短期會餓到孩子

孩子從出生開始,都是被動地吃喝,隻需要張嘴就可以了。那麼孩子在嘗試自己吃飯之前,肯定是等着被喂飯的。

如果把飯端到孩子身邊,卻沒有人喂飯,孩子肯定是不會主動去吃的。不但不會主動去吃,還可能會哭鬧:之前到這個時間點,張嘴就能吃到美味的食物,這次怎麼沒有了?不行,我要哭!要抗議!我什麼也不吃了!

這個時候,無論是家裡老人,還是爸爸媽媽,很多都會心軟,怕孩子餓到了,影響身體發育。不過這個擔憂其實完全是多餘的,因為現在的孩子往往都被照顧的太好,每頓都有很多營養風度,搭配合理,色香味俱全的美食,餓上一兩頓真的沒有什麼關系。

第二關:孩子要意識到,隻能靠自己才能吃到飯,而且有更多選擇。

其實家長的兩關相比,孩子的這一關是非常容易過的。

也許隻要幾分鐘,隻要家裡人堅持不喂孩子,孩子可能就會自己明白,現在想要吃到美味食物,隻有靠自己動手了,就會自己去嘗試吃飯。(而不是家裡人告訴孩子怎麼自己吃飯)

另外,自己吃飯還有一個好處,自己動手就有了一定程度上選擇的權利:自己喜歡的菜就可以多吃,不是那麼喜歡的菜就可以少吃。

第三關:家長不要怕收拾慘不忍睹的戰場。

孩子開始嘗試自己吃飯,無論拿手還是拿餐具,都勢必會吃的餐桌上,地上到處都是,也有可能吃飯速度變慢。孩子自己覺得沒有什麼關系,但是家長會覺得會浪費太多導緻孩子沒有吃飽,或者漏得到處都是,收拾起來反而更花時間精力,比喂飯還累。

有的家長為了怕麻煩,要麼責怪孩子怎麼吃飯不認真,要麼覺得孩子沒法自己吃飯,又回到了喂飯模式。

其實,這個時候家長一定要态度堅定,繼續讓孩子每天自己吃飯,孩子肯定會漏得越來越少,吃到的越來越多,吃飯速度也越來越快的。

3.怎麼才能讓孩子主動學習?

其實,孩子主動學習和自己吃飯,需要克服的難關和自己吃飯完全一樣。

第一關:孩子主動學習之前,家長不要認為孩子無法主動學習。

這個問題,是我之前很多篇文章裡面反複強調的,家長的意識問題。很多家長抱怨孩子沒有自驅力,不願意自主思考,主動學習,其實問題的根源反而在家長。

很多家長下意識地認為,無論課内還是課外的老師,最主要的目的就是教孩子知識;反過來說,孩子知識的最主要擷取途徑是課堂,是老師。

家長會覺得,如果孩子自己就能學,還需要老師做什麼呢?老師上課講過了孩子還沒有完全明白呢,難道不講就能明白?

這裡,我并不是否認老師的重要性,也不否認課堂上老師傳授知識的重要性。如果老師善于引導孩子思考,善于鼓勵孩子思考,一定是會讓孩子自主思考,自主學習的能力得到增強的。

孩子課後也完全可以根據上課學到的知識和方法去自由探索與上課内容有關但是比上課内容更難、更有趣的内容。

但是,課下家長一對一輔導孩子的時候,如果還按照家長講,孩子聽的方法,那可真是大錯特錯了。

家長的錯誤就在于會想當然地認為隻要講過的知識孩子才會,沒有講過的知識孩子就一定不會,進而把孩子自主思考,自主學習的機會給抹殺了,孩子的自驅力也就無從鍛煉了。

第二關:孩子要意識到,必須自己思考問題,解決問題,而且這麼做是有意思的,有成就感的。

第二關也和孩子自己吃飯完全相同:首先家長在讓孩子自己思考問題之前需要先明确告訴孩子,這部分内容沒有老師,也沒有家長給你講,你必須要自己思考來解決問題。

這樣能讓習慣于被老師、家長“喂”知識點和方法的孩子意識到,現在沒有任何人能幫我,我不得不自己思考才可以。這個時候,家長不給孩子講方法,但是一定要鼓勵、支援孩子,一定可以自己想出來。

這個時候,孩子就會開始逐漸克服困難,開始獨立思考,并且慢慢發現,自己獨立思考做對了題目,很有意思,很有成就感。這個時候,家長也不要吝啬給予表揚呀!

第三關:家長不要怕因為孩子主動學習造成的短期錯題增加和成績波動

這一關又回到了家長的意識問題。其實家長都知道,即使不把眼光放到孩子一生的習慣和成長上,學齡前和國小階段學習的目的,也是為了中學階段孩子的學習打下基礎,更直白地說是為了中考、聯考能取得好成績。

那麼,國小階段,是每次考試的成績重要,還是培養孩子良好的學習習慣,尤其是自主思考,主動學習的意識和能力更重要呢?其實家長也知道,肯定是後者。

無論課内考試還是課外測試,和上課聽講,課下家長再講一遍,然後重複性刷題的孩子,剛剛開始自學的孩子無論在平時練習還是在考試中,都有可能錯題更多。這個時候,家長一定要堅持正确的道路,同時多鼓勵孩子。

家長一定要讓孩子意識到,錯題不可怕,發現問題才能解決問題,并且鼓勵孩子去分析每一道錯題的原因,如果自己不能解決,再和老師或者家長來讨論。

短期錯題增加和成績波動不可怕,隻要長期堅持自主思考,長期來看孩子一定會成績越來越好,并且随着年齡的增大,題目難度的增加,優勢會越來越大。但是這個過程中,離不開家長的堅持和鼓勵。

4.隻要家長引導好,不怕孩子不主動

今天這篇文章,以及我之前在很多文章,以及微信群中,和大家傳遞的觀點都是一緻的:無論學齡前還是國小階段,數學學習都是必不可少的。但是在數學學習上,家長一定不要盲目追求學的内容多不多,難度高不高,更不能不顧自己孩子的實際情況,盲目去和其他孩子比較。

家長隻要堅持用正确的方法鼓勵、引導孩子自主思考,主動學習,愛上數學,而不是一味灌輸,反複練習,追求滿分,孩子就一定能學好數學,上了中學一定也能在理科科目上如魚得水,事半功倍。

———— / END / ————