1937年抗日戰争爆發後,中國共産黨兩黨第二次合作建立了抗日民族統一戰線。南京淪陷後,國民政府于1937年遷往重慶,四川成為抗日戰争的中心。全國各地的文化機構和文藝界紛紛進入四川,四川文化藝術飛速發展,四川迅速成為全國的文化中心。為確定中國教育生命線的連續性,社會各界已采取緊急措施,将沿海地區高等院校遷往内地進行重組、調整和充實。

四川因為處于抗日戰争的後方,成為華人教育的避難所,全省各界都全力為教育機構向西遷移提供大力支援。而教育重心向西轉移,各行業頂尖人才齊聚四川,使得四川在教育文化當下,成為國民教育中心。高等院校、科研機構和研究人員大規模進入四川,極大地推動了四川自然科學的研究和工業技術進步,使四川迅速成為當時中國的科技文化中心,為中華文化的生存和發展做出了巨大貢獻。

國民政府遷往重慶後,兩黨在四川進行了豐富多彩的反日宣傳,迅速成為當時民族抗日戰争文化的中心。中共中央南方局在重慶成立後,全國抗日統一戰線高高舉起,一切可以團結的力量聯合起來,用各種文藝形式宣傳抗日救贖,四川成為反日宣傳的大舞台。作為抗日戰争宣傳組織的上司機構,國民政府軍委政治部三部在後方開展了多種形式的抗日宣戰,組織了各種抗日戰争活動,激發了人民群衆的愛國熱情,增強了人民鞏固後方的信心, 擁護前線,勇往直前,打得勝仗,在文化藝術中發揮了獨特的宣傳作用,為中國抗日戰争的偉大勝利做出了巨大貢獻,為中國現代文化發展史上譜寫了一首絢麗的音樂。這一時期是中國藝術從五四到中華人民共和國成立具有劃時代意義的曆史階段,中國文化藝術繼續沿着五四文化思想開辟的道路,在創意内容、語言普及、語言學、文化 表演形式,組織形式和劇團的性質。

<h1級"pgc-h-right-arrow"資料軌道"3">,反日文化機構和反日宣傳</h1>

(1)第三商會的建立和主要活動,作為領先的文化機構

1938年4月1日,國民政府軍委政治部第三辦公室在武漢成立,10月25日從武漢撤離,遷往重慶。負責宣傳工作,郭沫若擔任主任,範洋擔任副主任。第三堂由國民政府軍委政治部上司,時任政務部副部長的周恩來任中共,負責上司第三屆軍委。第三個辦公室負責宣傳,宣傳群組織抗日戰争是其中心任務。有五個,六個和七個部分,每個部分有三個部分。辦公室主任辦公室秘書為楊漢軒,科長有洪申、杜國軒(壽肅)、鄭烏德、馮乃超等。該機構位于武昌縣華林市。

第三館建成後,一大批進步的文化工作者,包括著名政治家、國際問題專家、科學家、法學家、教育家、曆史學家、作家和詩人、戲劇家、音樂家、畫家和演員等才俊。武漢三館組織的主要活動是組織群衆,宣傳和支援抗日戰争,這對整個抗日戰争産生了重大影響。

三館建成後,立即舉辦了抗日戰争擴大宣傳周,群衆宣傳動員達到100多萬人。為紀念抗日戰争一周年,組織了"77"捐贈活動,在主劇場公開表演捐贈,公衆積極參與。兩黨上司率先參與捐贈,周恩來每月将240元全部捐贈,董碧武、秦邦賢、鄧英超等共産黨員也紛紛參與捐贈。據不完全統計,在5天内,共計93萬多元,金銀物品1156件,其他物品774件。

三館還組織成立了10個反敵表演隊、4個反敵宣傳隊、4個放映隊、漫畫宣傳隊和兒童劇團,以及7個文藝界的抗敵協會,展現了中共兩黨精誠合作和共同抗日共識。這些表演隊和協會活躍在大後方的縣鄉,在組織人民方面發揮着作用。

1938年10月25日,由于武漢廢棄,第三館遷至重慶。在重慶第三辦事處成立一年零九個月後,主要任務是編纂出版宣傳書籍和資料。編寫的主要宣傳材料是以政治部名義制作的日本公報、每周宣傳要點、要點、傳單口号和口号。印刷和出版的重要宣傳期刊,如《抗日戰争書》,包含了許多文化界知名作家的作品,如老舍。

三館工作由中國共産黨長江局和周恩來直接上司,其許多上司機構都是郭莫羅、楊漢軒、田漢霖等作為共産黨員的著名文學家,客觀上形成了以共産黨員為中心的團結合作局面, 但也受到一些限制和限制。1940年秋,國民黨政府廢除了第三館,郭莫羅調職,絕大多數原職員集體辭職,印刷發行工作由政務部總辦接管。

三院的成立,在反日活動的宣傳組織上,在組織抗日活動、組織各種抗日戰争活動中發揮了主導作用,起到了指導作用,成為抗日戰争初期宣傳文化工作的中堅力量和靈魂,也成為同一目标的共産黨, 組織群衆,宣傳群衆合作的基礎。

(2)國民政府政治部文化工作委員會和抗日戰争宣傳工作

第三院廢除後,1940年11月1日成立了國民政府政治部文化工作委員會,1945年4月1日被廢除。文化工作委員會在重慶活躍了大約四年半,在國民政府的上司下,仍然負責反日宣傳。然而,"文化聯盟不是像第三議院那樣的行政部門,而隻是一個研究機構"。郭沫若主任、楊漢軒副主任、謝仁軒。文化工作委員會有三個小組:國際研究小組、藝術研究小組和敵人研究小組。大部分員工是從第三個房間調來的,少數是新調來的,比如《王朝新聞》。另有10名專職會員和11名兼任會員,均為當時國内各行業頂尖專家學者,如毛敦、老舍、陶行志、沈志遠、田涵、鄭桦、王昆侖、盧霞光等,比三期陣容更有實力。文化工作委員會經常組織講座和座談會,研究國内形勢、文化藝術等時事,并邀請郭沫若等知名人士講學,深受群衆歡迎。學術研究和文藝創作是最重要的課題,許多學術研究專著出版,許多著名的曆史劇創作表演。

<H1級"pgc-h-right-arrow"資料軌道"6">二、文藝反敵協會和活動</h1>

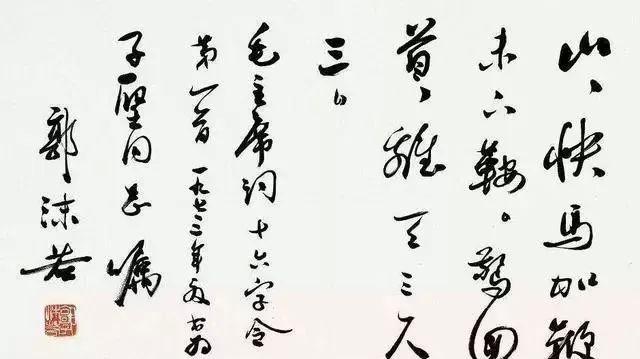

(1)郭沫若的主要創作活動

郭沫若(1892-1976),四川省樂山人。郭沫若不僅在上司崗位上對抗日宣傳工作做出了突出貢獻,而且在曆史、甲骨文學術研究、文藝創作等領域都取得了成就,成為中國近代曆史和文藝的先行者之一,也展現了中國知識分子強烈的愛國主義傳統, 和自我完善、開拓、創新的精神,成為子孫後代的典範。

抗日戰争期間,郭沫若的一系列創作成果層出不窮。如曆史學術專著《青銅時代》《十大批判書》,以及此前在日本的著作《中國古代社會研究》,這三本書成為他研究中國古代社會的三足著作,也是中國近代曆史研究的重要成果。在已發表的學術論文中,最著名的有曲淵研究、曹志、阿信300年祭祀等。《嘉申獻祭三百年》一文将古代史與政治學相結合,分析批判明末年農民起義失敗的原因,在中國共産黨兩黨中都得到了很好的反響。毛澤東對他給予了高度評價,并在延安發表了。郭沫若還在重慶寫了大量政治論文、散文、散文等,編成文集出版,如《羽毛書集》《今日集》《薄劍集》《沸湯集》《波浪》等,按時間順序,編輯他的主要文章和演講上百篇文章。郭沫若的文藝創作達到巅峰,創作并上演了《禹花》《曲原》《虎》《高漸消失》《孔雀勇氣》《南冠草》等六部曆史劇。

(2)中華全國抗敵文學藝術協會

中華全國反敵印度人協會是抗日戰争期間成立的全國性文藝團體,旨在廣泛團結抗日勢力,簡稱"文化協會"。1938年3月27日在武漢成立,随國民政府遷往重慶,1945年抗争勝利後更名為中華全國藝術協會。

抗日戰争期間,中華全國文藝反敵協會,以"驅散各戰友的力量,團結一緻,像一線軍人用槍、用我們的筆,動員人民,保衛祖國,粉碎敵人,争取勝利"(引用《中華全國文藝反敵協會》),目的是把民族文化藝術機構聚集在一起, 團體和廣大文藝工作者。建黨時,共選出45名委員和15名候補委員,均為中共兩黨和無黨派文化藝術界的知名人士。中國藝術文化協會的成立,展現了"民族文藝界不分意識形态、信仰空前的團結,象征着我們偉大的中華民族一定能夠鞏固團結,打倒日本帝國主義"。

中國美術文化協會以《抗日戰争文學》雜志為宣傳立場的輿論,共71期,老舍肯利評論道:"是一部值得關注的文學作品,它不僅發表了戰時文藝創作,還發表了戰時文藝的所有觀點和讨論, 并報道了許多藝術家的活動。這是文學,也是曆史。它将成為未來文學史上最重要的材料之一。同時,它也展現出一些特殊的精神,讓讀者可以看到作家們在抗日戰争中如何一起,始終不懈地打着自己的旗幟,去攻擊敵人。"

中國藝術文化協會根據不同階段的抗日任務,提出了宣傳和文藝創作的中心工作。抗日戰争爆發之初,組織文章入伍,文章到農村活動,掀起了現代時期"通俗文藝"堅持現實主義創作的高潮表演。1939年,在重慶市選出"通俗文藝工作委員會",老舍、老湘等五名成員。

老舍親自撰寫和出版了大量宣傳文章和作品,如《通俗文藝五講》、街頭文字《當兵去當兵》等,印刷了10萬多冊,送到後方人民和一線軍人。先後舉辦過各種形式的座談會、調研會、通俗文學工作坊的開幕、通俗閱讀資料的出版、大衆文學表演晚會、小說晚會、詩歌晚會等的舉辦,專業創意表演與群衆文學表演相結合,激發了廣大人民群衆的抗戰決心。

在重慶成立的"國際文學宣傳委員會"聚集了王立喜、胡峰、林玉堂、何綠甯等文藝理論領域的資深知識分子,總結抗日戰争以來的小說、詩歌、報道、通訊、戲劇、歌舞創作,指導創作,并介紹出國。由王立喜擔任代表團團長,宋志擔任副團長的13人"作家實地考察團",從重慶,到敵後收集資訊,"為無數現在和未來的詩人、小說、戲劇、散文家,讓他們去唱歌、去表演、去回憶。""(引述《告别演說》)千裡迢迢,曆時半年,用文獻筆法寫成《筆遊》,包括《四川大山路》、《中國西部》、《洛陽》《中山》等文章,發表于《抗日戰争文藝》。

抗日戰争期間,中國文藝界特别是以老舍為代表的中國文藝界知識分子開展的一系列活動,積極參與抗日戰争活動,以大衆文學創作表演和理論批評,實作了近代中國文學和藝術創作的成功轉化, 為中國文藝走向群衆、走向時代、走向生活開辟了一條新的道路,展現了中國知識分子高尚而強烈的愛國主義和奉獻精神,勤勞的思想品格,也為毛澤東出版。延安文學座談會上的演講奠定了實踐的基礎。

這一時期的文藝創作,結合時代精神,許多作品都達到了新的高度和水準,如四川作家巴金、李偉人、沙田、愛武、陸偉的小說,以及曹瑜、夏燕、陳白塵、宋志、吳祖光的戲劇創作,在展現深度上, 現實的廣度和多樣性達到了一個新的水準。艾武的《尖叫的許家屯》《秋收》《旋轉的汽車複活》,沙田的《在香榭麗舍茶館》等小說,反映了東北9/18後事件和四川社會抗日戰争時期,成為現實主義的代表作。