◆羅紅勝 桑婷/文

摘要:在中國書法史上,歐陽修有其筚路藍縷之功的是開啟了宋代“尚意”書風的先河,在特定的曆史背景下對唐人嚴謹重法的書風注入新鮮血液。筆者試圖從他“學書為樂”的學書理念、“不計工拙”的學書态度、“見筆辄書”的學書方法三方面進行簡要的爬梳,并結合當代書法相關現象,指出歐陽修師古出新、自成一家的創新精神和自然天成及非功利性的學書心态對當代書法的啟示。 關鍵詞:歐陽修 書法創作觀 當代書法 啟示

歐陽修身處書學沉悶孱弱的宋初,學書者大多本着實用主義的觀念趨時所尚,書壇一度出現“趨時貴書”的不良風氣。歐陽修感慨書壇之衰弱流弊,發出“學書當成一家之體”的聲音,并憑借其政治文化地位,擔起了書學振興的時代重任,團結了同樣具有影響力的蔡襄、蘇舜元、蘇舜欽、石延年等人。他們以開闊的眼界、豐厚的學養為北宋書法文化吹來了自由的風氣,打破了宋代書壇百年沉悶的格局,形成中國書法發展史上又一座高峰,為後世提供了源源不斷的書學營養。

作為宋代文化革新的旗幟,歐陽修在政治、文學、史學上均有較高成就,在書法上也不例外。他雖然受儒家傳統“崇道輕藝”思想影響,将書法視為“學者之餘事”,但亦比較關注和身體力行。歐陽修的書法成就主要展現在其書法理論上,《集古錄跋尾》比較集中地記錄了他的學書經驗和書學思想。他反對唐人學書功利至上,提出了“學書為樂”“學書消日”、學書“不計工拙”等個性化觀點。其學書的無功利性、無目的性,使書法進一步脫離了傳統儒家濟世功能,而書寫時的随意性和灑脫感,則打破了晉唐以來重視法度、形式統一的至善至美的審美格局,深刻影響了以蔡襄、蘇轼、黃庭堅、米芾等為代表的宋代書家,真正開啟了宋代“尚意”書風的先河。

歐陽修提出一系列書學理念,如強調“字如其人”,将書品與人品并論;主張“師古”但不泥古,強調“自成一家之體”的創新精神等。筆者拟從他“學書為樂”的學書理念、“不計工拙”的學書态度、“見筆辄書”的學書方法三方面進行具體分析。

(1)“學書為樂”的學書理念

歐陽修書法理論的精髓是他的學書理念,即主張以“學書為樂”, 強調書法以“自适”。這和宋代書齋生活有很大的關聯——文人士大夫在琴、棋、酒、茶、書、畫、交遊等日常生活會注入怡情自得的審美情趣,仕途不順轉為寓情寓樂。歐陽修在《送陳經秀才序》中寫道:“夜宿西峰,步月松林間,登山上方,路窮而返。明日,上香山石樓,聽八節灘,晚泛舟,傍山足夷猶而下,賦詩飲酒,暮已歸。”①環境的惬意和交遊的愉悅為歐陽修等人作書提供了更好的書寫狀态和自然靈感。歐陽修在《試筆》中寫道:“蘇子美嘗言:明窗淨幾,筆硯紙墨,皆極精良,亦自是人生一樂。然能得此樂者甚稀,其不為外物移其好者,又特稀也。餘晚知此趣,恨字型不工,不能到古人佳處,若以為樂,則自是有餘。”②由此可見,能以書法為樂者本就不多,加之外物影響及對古人的追慕之心,“以書為樂”變得愈發困難。歐陽修提出“學書為樂”即是強調無功利性、無目的性的學書理念,提倡發現書法作為怡情和自适的審美功能。然而需要注意的是,盡管歐陽修更多強調的是書法的抒情性,要求書家在進行書法創作時要“樂其心”“寓于情”,但是他并沒有抛棄對古人的學習和對法度的尊崇。要真正達到歐陽修所說的“學書為樂”的審美境界,一方面需要涵養性情,具有不為外物所累、“不計工拙”的主體學書态度,另一方面要通過“見筆辄書”的學書方法獲得紮實的技法支撐。隻有在情緻和技法加以融合時,才能達到“心手雙暢”“物我合一”的自由作書的狀态。

歐陽修“學書為樂”的理念也影響到後來的書家。“學書須得趣,他好俱忘,乃入妙;别為一好萦之,便不工也”③米芾也将書法當遊戲,對書法藝術的功利追求和技術精進轉移到對精神享受與情感體驗,這和歐陽修不以趨炎附勢或謀取名利為人生追求、主張書法超越功利的學書理念是一緻的。

(2)“不計工拙”的學書态度

歐陽修“不計工拙”的學書态度是達到“學書為樂”境界的主觀意願,提倡注重書法創作應順其自然,以寓心雅興為主,而不必龂龂于工拙。“每書字,嘗自嫌其不佳,而見者或稱其可取。嘗有初不自喜,隔數日視之,頗若有可愛者。然此初欲其心以消日,何用較其工拙,而區區于此,遂成一役之勞,豈非人心蔽于好勝邪!”④歐陽修反對書法“較其工拙”首先是反對将書法的優劣作為趨炎附勢、争強好勝的工具的功利心理,這是針對時弊而進行的撥亂反正;更重要的是,通過反對“較其工拙”,歐陽修把主體的“意”提到了前所未有的高度。“意”是自我内心感受和個人情緻在書寫中的自然流露,一個“意”字貫穿歐陽修,甚至宋代的全部,将唐人眼中至高無上的“法”排在了“意”後面,“意”變成為“法”的主宰,得出了“法能意得”這個全新的觀點,這是宋人尚意書風的根本。從他對前輩的書法品評中可以清晰地了解歐陽修對“法”的認識和态度:“文字之學傳自三代以來,其體随時變易,轉相祖習,遂以名家,亦烏有法耶。至魏晉以後,漸分真、草,而羲、獻父子為一時所尚,後世言書者,非此二人皆不為法。其藝誠為精絕,然謂必為法,則初何所據?所謂天下孰知夫正法哉。”⑤歐陽修認為,在二王之前的字型演變時期,每個階段都有書法名家,而書法面貌各異,這是學古而能化的結果,而後人“非此二人皆不為法”并不是真的懂“法”。歐陽修所說的“法”乃因時、因人而異的自由書寫,他欣賞的是晉人的灑脫自然的心境和不刻意為工的态度,“法”成為“意”的另一種表達。

後來的蘇轼受到他的影響,在作書時的創作心态上主張直抒胸臆,聽筆所緻,“我書意造本無法,點畫信手煩推求”⑥即是尚“意”書風的典型表現。盡管歐陽修反對在書法上過于追求窮極精進,但是歐陽修的“不計工拙”和蘇轼的“無法”都是建立在一定的法度基礎之上,“信手自然”的天成,是一種超然物外的創作态度,歐陽修和蘇轼都以好古為尚,是“有法”中的“無法”。

(3)“見筆辄書”的學書方法

歐陽修“見筆辄書”的學書方法旨在為實作“學書為樂”審美境界積累法度基礎,期望在長期的訓練中不斷融合技法與情緻,以達到“無間心手,忘懷楷則”的自由境界。歐陽修在《學真草書》說道:“自此以後,隻日學草書,雙日學真書。真書兼行,草書兼楷,十年不倦,當得其名。”⑦歐陽修十年如一日練習真書和草書,不僅要看到其表面功夫,更要清楚“見筆辄書”反映的是他對書法的熱愛。若歐陽修對書法沒有一個至高的審美理想和一片誠摯的熱愛之心,又怎能如此用功?

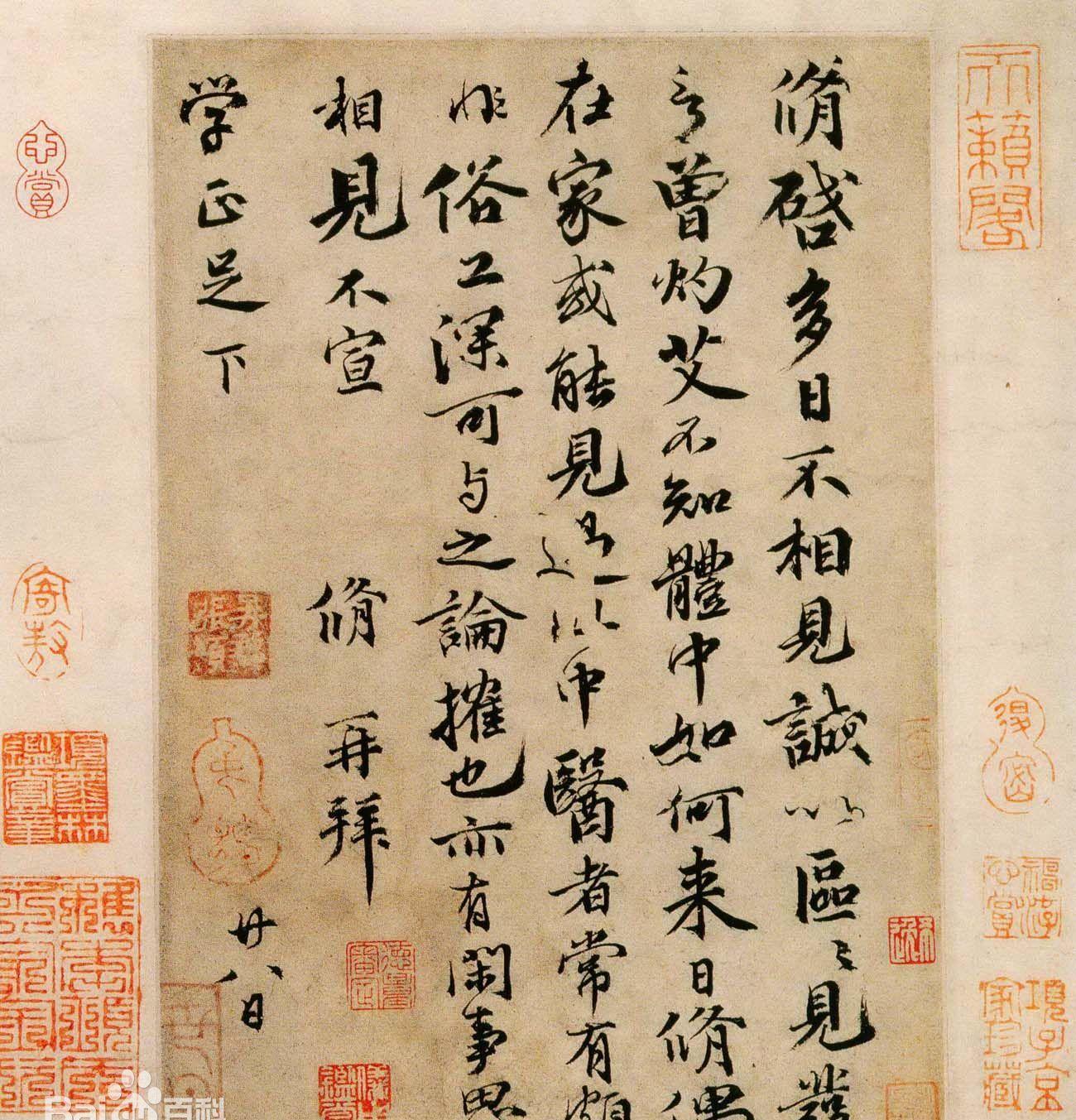

歐陽修文名太盛,又博學群書,嗜古好學,是以書名為之所掩。然而觀歐陽修書作,我們可以看出他在技法上所做出的努力以及在“意”的表達上所做出的嘗試。《灼艾帖》是歐陽修為數不多留存下來的書法墨迹,此帖筆緻清晰典雅,線條爽利幹淨,給人以清新一亮的感覺,故蘇轼評價歐陽修為:“歐陽公書,筆勢險勁,字型新麗,自成一家,然公墨迹自當為世所寶,不特筆畫之工也。”⑧歐陽修十分喜枯筆書寫,筆勢欹傾而神氣橫溢。蘇轼評價他的運筆為:“尖筆乾墨作方闊字,神彩秀發,膏潤無窮。”⑨肉豐骨勁,跌宕自然,給人以海之平靜但不失寬闊無垠的感覺。結體既有重者如重熊,又有輕者似掠燕,扁勢稍肥結構為主,結字秀潤,字内空間疏朗有緻,姿态橫生,有天真爛漫之趣,其自然流露的筆觸狀态躍然紙上。全篇布局疏密有緻,墨韻生動,氣韻平穩,極其自然,節奏緩起漸快,筆墨與心境自然流轉,實屬佳作。

灼艾帖 書法 歐陽修

中國書法發展走到今天,已然不同于古人作書與作字相結合的傳統藝術,而走向了更加精英的純藝術體系,逐漸發展為線條與黑白的藝術。展廳文化時代的盛行、科技工具視覺的沖擊,讓傳統書法藝術穿上了時代瞬息萬變的“快節奏”“追功利”的外衣,書法的發展也逐漸出現兩個極端:高等教育系統下傳統書法理論和技法的雙重學習和展廳文化盛行下以書法技法形式美為主的展廳式學習。在這樣的情況下,歐陽修的書學理論對當今書壇和當代學書者依然有可鑒之處:

(1)師古創新、自成一家的創新精神

崇尚古法,有“師古”但“自成一家之體”的創新精神,強調書家精神内涵的豐富。歐陽修說,“學書自當成一家之體,其模仿他人,謂之奴書。”⑩我們應辯證地接受古人的長處,而不拘泥于古人。如前所述,歐陽修反對一味地學習古人而損壞了個人情感的表達,要想達到入古而能化的自由境界,必須在堅實的基本功上充分發揮個體的情緻,才不至于成為古人的傀儡。如果過分地追求法度而泯滅個性,便可能會出現千篇一律、毫無思想的“台閣體”和“館閣體”。

今天書法展廳文化應在講究形式美的基礎上,不隻局限于工巧堂皇的炫技,而更應強調書家精神内涵的豐富,努力在書作中注入書家的主體精神。以國展為例,“千人一面”“代寫抄襲”“形式至上”現象在逐年減少,“自作詩詞”“根植傳統,開拓創新”的作品越來越多,參評機制意識到這個問題并在有意識改進,這為學書者提出了更高學書要求。與此同時,學書者本身也應有意識地在臨摹中提升創作意識,體會“心手相應”的自由境界,以更高的審美理念統攝個人的學書道路,以期自成一家。

(2)自然天成和非功利性的學書心态

“樂其心”“寓其意”,當今書壇缺少的便是這樣非功利性的學書态度。書法的非功利性指的是不以書法作為汲汲于名利的工具,歐陽修“學書為樂”的書學理念首先是針對時弊而提出的。以目前書法發展的情況來看,學書者大多不明是以而一味地追求時風,盡管在短期内可能效果明顯,而最終也許隻是昙花一現。十二屆國展評審結束出現了很多“落榜”自述,筆者認為,學書者應該平衡好學書心态,樹立更高的學書理念。“學書不必憊精疲神于筆硯,多閱古人遺迹,求其用意,所得宜多。” ⑪像歐陽修一樣抛開外在環境,杜絕絕對的功利主義,注重古人遺迹的學習。但是,歐陽修也反對學書者對技法的過分苛求,認為這樣強烈的目的性與“學書為樂”的自由的審美情趣相背離。

“學書不能不勞,獨不害情性耳,要得靜中至樂者惟此耳” ⑫。書法在曆代不斷發展為修生養性、陶冶性情的一門藝術,這門書法樂事對宋人來說可以消日,可以“作故事”,“樂其心”“寓其意”。對于今天的學書者而言,也應該時刻保持冷靜,清晰學書目地和方法,精準定位。不以展覽的入展和獲獎來衡量學書的價值,不應過度關注技法形式而忽略書法背後感性個體豐富的情感世界。書法作品的考量标準不應隻是“皮肉骨象”,更應該看其是否“寓情自适”,注重“神韻精神”等。隻有以無功利、無目的的自然之心去對待書法,無意而為之,才則可能“偶然欲書”,達到書寫最好狀态,創作出自然天成的書法作品。

歐陽修是宋代尚意書風的先導,在特定的曆史背景下給唐人嚴謹重法的書風注入新鮮血液。有學者認為:“他的創舉完全出自天性——君子仁心、不忍美與善的消逝;出自天然的悟性——文化自覺、文化使命感和緊迫感,自覺搶救文化遺産,學習、追蹤前人,直接目标是唐人書法。”⑬ 歐陽修筆學書和集古,他“學書為樂”的學書理想、“不計工拙”的學書态度、“見筆辄書”的學書方法是體認聖賢和弘揚盛德的一種道德修煉,值得當代青年學書者深思和學習。在當下中國書法發展的新時代,從大格局上來說,最重要的還是要根植于“入古”而尋求“出新”。書法的發展不是“大躍進”式進步,需要賦予中國精神、中國血液、中國味道的新的發展面貌,這是今天中國藝術發展的新命題,是這個時代十分迫切需要把握的主心骨。歐陽修的書法創作觀無疑契合了當代書法的時代命題,當今學書者們若能吸取歐陽修的書學觀點,相信會對個人的書法創作實踐大有裨益,為建立當代書壇的新風貢獻自己的力量。

注釋: ①呂書坤.《分類新編全宋詞》第六冊.北京:北京作家出版社,2013年,第2796頁。 ②歐陽修.《歐陽修全集》.北京:中華書局,2001年,第1977頁。 ③④《曆代書法論文選》.上海:上海書畫出版社,2014年,第309頁。 ⑤歐陽修.《歐陽修全集》.北京:中華書局,2001年,第2230頁。 ⑥蘇轼.《蘇東坡全集(上)》.前集卷二.北京:中國書店,1986年,第54頁。 ⑦《曆代書法論文選》.上海:上海書畫出版社,2014年,第308頁。 ⑧蘇轼.《蘇轼文集》.北京:中華書局,1986年,第2197頁。 ⑨蘇轼.《蘇轼文集》.北京:中華書局,1986年,第2185頁。 ⑩歐陽修.《歐陽修全集》.北京:中華書局,2001年,第1986頁。 ⑪歐陽修.《歐陽修全集》.北京:中華書局,2001年,第2315頁。 ⑫歐陽修.《歐陽修全集》.北京:中華書局,2001年,第1967頁。 ⑬孫漢生.《歐陽修與其時代之書法》.《海峽教育研究》.福建:福建教育出版社,2020年第1期。

(原載于《文藝生活(藝術中國)》 2020年第12期)