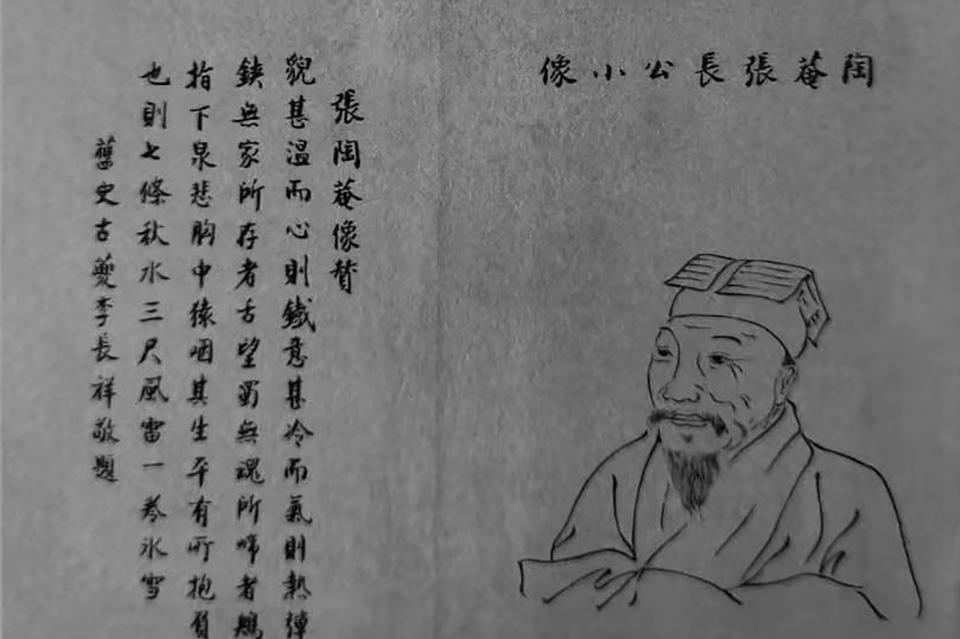

浙江圖書館收藏張偉肖像。還有李昌祥的畫贊:"看起來很暖和,心是鐵的,很冷,空氣很熱。沒有家,沒有嘴巴。絕望,哭泣。指着下春悲傷,胸猿吞咽。他的人生也有野心,然後是七秋水,三尺風雷,一卷冰雪。"

自20世紀30年代以來的近100年裡,當周作人、于平波推薦和穿插時,陶玉夢炳出版了數十本新的整理和注釋書籍。特别是近幾年,各種版本層出不窮,我選擇性地閱讀了好幾個,具有值得學習和參考的優勢,因為讀者不同,每個版本都有自己的價值。但是有一些鄙視還沒有人性化,想要發表給讀者看。

陶宇的夢記憶有兩個問題,容易把讀者帶入誤會,而且都是張偉自己有意無意造成的,不能不做一些分析。

首先,張偉是誰?這似乎不是問題,他自己在自傳中說:

少為小朋友,愛繁華,好好房子,好美女,好孩子,好清新衣服,好食物,好馬,好中國燈,好煙花,好梨園,好宣傳,好古董,好花鳥,茶橙濫用,書詩妖......

老實讀者以為這是張偉在風中,要比較一下《夢境記憶》和所有《針芥末》的内容,那麼這"十二好"就把《夢境記憶》做成了《導讀》;

但張偉筆頭一轉,濃墨化為"七難解決":

到蹼蹬,再到大衆,現在與世界和乞丐同在,如此昂貴又便宜,莫名其妙。生産不如中間人,而且想開金谷,有很多捷徑,而且陵墓裡隻有植物,讓富人和窮人,莫名其妙地兩個。以書生而練的馬場,給将軍又翻文章的房子,使文誤,三個解決不了。陪伴玉皇不被哄騙,陪伴悲傷的田野宮廷乞求孩子不驕傲,讓低人一等,莫名其妙的四。弱者是垂涎欲滴,願意自己動手,強者是單騎可去敵,如此寬猛的背靠背,五個解決不了。奪冠後,看人後,看比賽,願意讓人先,是以急躁的謬誤,莫名其妙的六分。遊戲,那就不知道勝負,茶味水,就能分辨出蜻蜓,是以智慧是愚蠢的,莫名其妙的七。有沒有這七個莫名其妙的、自我解釋的、希望的解決辦法?

看過"七難解","十二好"變成了"皮膚相"的觀,這是他真正引以為傲的英雄郝傑的背景色。如果讀者不了解自己的一面,張偉心疼,而讀者則選擇性地帶着愛雪月讀《夢的記憶》,也是張偉的悲哀。

張偉不是一個富有無所事事的人,而是一個功利的人。在我看來,與其把他比作賈寶玉,不如說是拿南宋的陳同甫比較。這當然不完全合适,陳亮在臨死前終于以元形,張偉的一生連一個人都沒有。隻有張偉中年已經褪色了Poko這個名字,雖然還是參加過鄉鎮試驗到企業一次,但内心如果有曆史的事業作為一步,那就是不能繼續工作,還是可以退卻。但雖然兩者相遇不同,但心意相同,志不一緻,最後與世界的文章風格是一樣的。

章琦編纂《古今義傳》時已經三十歲了,晚年,他寫了《三仙土贊有明》,它的荀節真的是貫徹始終。這不僅是因為他對曆史感興趣,還因為他把人物寫成自己的志向,這隻需要看第二本自我秩序的書就會有很深的感情。而張偉花了半輩子的時間寫在《石書》上,在素材上,特别強調一面的餡料,在人物身上還有很多書的武功,打造了王陽明、朱恒月等著名朝臣的事業,是王越這樣一個人的污點,也是為了推動其戰争努力,原諒其事業。其實正是在《夢的記憶》中,張偉的心裡并非沒有一句話。書中有兩次寫得希望很高,一次在崇裕兩年鄧鎮江金山,一次在崇裕11年鄧啟霞山,外谷的内容一模一樣,都是遠見卓識的當年韓世忠和長江戰争。張琦在滿洲鐵騎的情況下如此懷舊,多次打擾皇帝的都铎府,會不會是一個意外?特别是之前,在探望父親在家庭戲劇課上排練的《雙立基》這部反金劇,此時面對月大江地震的鼓聲,其心潮,瞄準千裡,可想而知。但這不是唯一的方法。張偉是一個理性溫柔的性格人物,正如劉光鬥所說,是"風的外表,溫暖,沒有興奮的狀态",在金山夜鼓這種狂野和不羁的東西,真的和生活的性格對比非常大。想想它的原因,應該在遠古時代,回想起愛撫現在的感覺,就是胸膛激起了無路讨好的憤怒。是以我讀了《金山夜遊》,總能感受到野性的背後傷心,——遠古瘋子卻不是這樣!

張琦和父親一樣,對房子沒有野心。明代學生可能沒有說明民事病的功德,作為布布,張偉實在是沒有了國門之門。就連張偉的好朋友嚴佳,弱王冠也曾是高中,對玉都帝國曆史官,但一經不屑一顧,隻能去山園寓言中給臨泉銷售磨砺英國精神。最可悲的是,隻有在大地坍塌和建築物被毀之後,張偉才有了建設事業成功的希望,雖然企業做了一塊木頭支撐廢墟,但最終也變成了泡沫。崇裕17年去淮安處理鐘叔的事,聽說北京淪陷,立即"改正起義,為始皇的葬禮",但馬上就是"弘光繼承人,朝臣們還沒讓草澤琴王讨論,向北看喊,塞爾停了下來。洪廣死後,他向來到清朝的惠王緻敬,他分家增兵,支援陸王對國家的監督。強奸犯馬世英沖向浙江東邊,張偉立即向陸旺求助,帶着數百名士兵追趕,也為馬隊擋住了。魯王政權的派系勢力四射,張偉被馬氏黨羽和東林排擠,其中一個借口是他沒有名字,沒有資格參軍。他不得不辭去陛下職務,回到山上,仿佛很沮喪,但一接到兵役的電話,他就帶着病接了電話。在去平水的路上,雖然夢中有一個夢魂餘佳警告了這次旅行的危險,建議他回山修好曆史,但仍然下定決心要去。而陪伴兒子被方國安綁架,逼他破産贖金,他還是去河邊的軍營裡巡邏了一百多天。而看到士兵不是兵,也不會是,終于意識到"趙的肉塊,從臭臭開始"的現實,隻是迷失了心情進入山中,而不是在曲折之間,河兵倒下了,浙江東倒下了。張偉這裡有六張"上魯王筆記",抽泣着血嗆的手腕,忠誠的氣射薄紙,難道沒有積累的生活有錢無所事事的人,孩子能做到嗎?

縱觀張偉的一生,可以說是"有錢不能自慰,有力不能彎"的"渾濁的世界好兒子,天下大丈夫",沒那麼看張偉,很難正确了解"夢的記憶",不知道怎麼學會張偉,恐怕隻能學不入反型薛偉。

其次,《陶羽夢記憶》真的是死國的記憶嗎?這個問題在過去是無法掩蓋的,因為它與作品和作者的解釋直接相關。讓我們舉個例子。在紅光王朝作為馬世音的策劃者,陰惡十倍于石英,南明之死,其罪孽之死不可擋。而《夢的記憶》第八卷《袁遠海戲曲》的态度是平和的,大大贊揚了邵氏的才華,在其過分的邪惡中隻輕輕地說了一句"诽謗東林,魏黨"。如果這篇文章是在馬雲無序執政之後寫的,張琦會不會完全無情?與第二卷《朱雲軒女劇》、第五卷《劉未記女劇》等文章類似,都是在清朝滅後的國家,如果其創作時代為阿沈,都與張偉的著名節日有關。

事實是,《夢的記憶》不僅有舊文章,還有很多舊文章。

張偉的《夢記憶自我秩序》在順濟寫了三年,上面寫着:"想過去,想起書,堅持前佛,一個忏悔。不是未來幾年,家譜也是;似乎《夢的記憶》都是"記住舊"然後又讀的書,但他并沒有隐藏甚至刻意挑出國家臨終前的寫作時間,比如16年前的《南城祈禱夢》,後期在22年前制作的《絲綢社》(見第3卷)等十幾篇文章。這些大多是正文和遊戲文字,而《夢境記憶》在死亡前收到的舊文字不能隻有正文而沒有散落的正文。

張豔豔《夢的記憶》《不再有歲月》、《不分類别》,隻是說明這些文章都有年份的順序,甚至有些同題材是在同一時期寫的,也就是有點涉及"品類"。

第三卷《赤霞》記載崇軒十一年底在山中遇見蕭伯玉,談起普陀山,張偉認為是要拿出"補充"取意見。《補充》是《随筆集》中的長篇旅行書《海之》,而就在幾個月前,張玉友普陀,可以看出張偉本有旅遊後旅行的習慣。于是張偉在崇裕二到泸州省父,又有《金山夜遊》《孔廟》《孔林》《魯魯威煙花》《泸州讀經》《魯甫松棚》《一腳雪》《菊海》文章東,還有《日月潭》《天台牡丹》《天童寺僧人》《阿玉王寺雪莉》《定海福》文章;

此外還可以成為同一"品類",還有編劇劇表演,如《朱雲雞少女劇》《劉玉吉少女劇》《朱楚生》《彭天西弦樂戲》《冰山》沈美剛的《甘文台爐》;有古董,如朱氏收藏,鐘蜀古董,齊靖公墓鮮花;而那些記得他爺爺的朋友,比如黃福永的《本雲石》、《包裝屋》、範雲林的《範長白》、還記得笛光的《愚人谷》。之是以這麼認為是明朝去世前的老作品,當然不僅僅是因為它們的品類多樣,而是因為它們不能在泸縣山中寫三年。章琦完全脫離了魯王政權,于3月初夏流亡順濟。這時他"頭發進山,駭人聽聞如野人","一瓶小米反複,不能生火",但他依然可以堅持寫作,正是因為寫的東西才能讓他産生寫作的動力,比如《石之書》;這時,這個人,也應該像顔傑祥、張傑子、包應該登那樣親密,還有什麼可以錯過的呢?

除了《石書》,能讓張偉迫不及待地拿起一支筆,隻有一件事,就是要寫一幅《清明河圖》一樣長篇文字,送國之痛。偷竊認為《玉門銮》《越南掃墓》《秦淮河房》《陽殿閣》《燕廟》《二十四橋風月》《泰安洲客店》《湘湖》《虎山中秋夜》《揚州青明》《金"山賽》揚州瘦馬、木蓮戲曲、紹興光景、煙雨大廈、西湖湘城、西湖七月半、閏中秋節, 龍山之光等可能在這個時候制作,或者根據舊文字,或者根據别人的文章來重寫。在過去,景氣蓬勃的景象中,當看似平凡無奇的時候,"過去必将媲美",靈感與激情如出,這些文章近乎一幅美,張偉散文在此達到純綠色之火的境界。山川變色,在被毀壞的家園,用回憶喚起了老城郭人的節日景象,用墨水和情感寫成一幅風俗畫,每一件衣服都讀着,翻得幸福,比如去鄉下旅遊。一位敏銳的讀者發現,張偉寫的這些節日群揭示了老國的思想,是那些園林所沒有的。但這并不是因為他對這個家庭的故居沒有感情,而是因為這些短劇在這個時候沒有寫出來。像《張氏聲戲法》《梅書屋》《不亞傑》這些都可能是在國死之後寫的,為什麼不哀悼老與懷舊呢?但章琦的寶貴之處在于,他對老國的思念比對老園的懷舊更強烈。

《夢境記憶》死後的其他作品,如《玉山》最後一段、《鹿園寺柿子》、《瑞草溪亭》、《福井渝》,以及收入"替換"的《陸王宴》《平水夢》等,在文字中都能找到寫作的時間軌迹。還有幾款與"方形""奶酪""江辰的橙子""品山唐魚下來""螃蟹會"有關,對于"成長王、謝,相當奢侈"的張偉來說,這些都不難品嘗到食物不值得擔心,隻有在《超越饑餓》的"要報告肉,要報告"才有可能寫出來用于"精神晚餐", 大多數七十歲以上的讀者現在都會了解我的猜測。

《夢境回憶》中的大部分文章都是幾年前的老作,但張偉重讀了國父死後,仿佛看到金銀銅駱駝、飛蛾塵中的叮當聲,可以想象宮殿的宏偉,現在隻有冷煙和草,離開麥展的想法也是一件自然而然的事情。他将這些老作品融入《夢的記憶》中,為舊作注入了新的情感,刻意打亂編排順序,營造幻覺,也引導讀者跟随自己的懷舊。但是,雖然我們可以了解張偉的懷舊經曆,但不能取代我們今天的閱讀感受,更别說把那些章節的創作時間,心裡造就了一個虛假的張偉。

集團