當地時間2021年12月26日,曆史學家、耶魯大學榮譽教授史景遷(Jonathan D.Spence)在美國康涅狄格州西黑文的家中去世,享年85歲。

在《前朝夢憶:張岱的浮華與蒼涼》一書中,史景遷這樣評價明末士人張岱:“他既嗜癖曆史,也是史家……他就像我們一般,鐘情于形形色色的人、事、物,不過他更是個挖掘者,試圖探索深邃幽暗之境。”如今看來,這也像史景遷的自況——他正是通過挖掘細節、故事和不同人物的命運,探索中國曆史的“深邃幽暗之境”。

作者 | 桃子醬

編輯 | 程遲

“秘密花園”

“我們在西黑文住,有一塊3英畝的花園,種了許多花。每次當我說,我們再開墾一個bed吧,史先生就會很累。常常有小鹿來偷吃玫瑰,我就會訓斥它們。史先生已經退休,主要是看書、寫作。答應别人的要寫完,交出去也不大關心銷量。我們都喜歡讀詩、小說,常常分享好的段落。我們也愛看電影——1935年以前的美國電影,五六十年代的英國電影、意大利電影;法國新浪潮是年輕時喜愛的,如今不敢回頭再看,因為,它們好做作啊……”

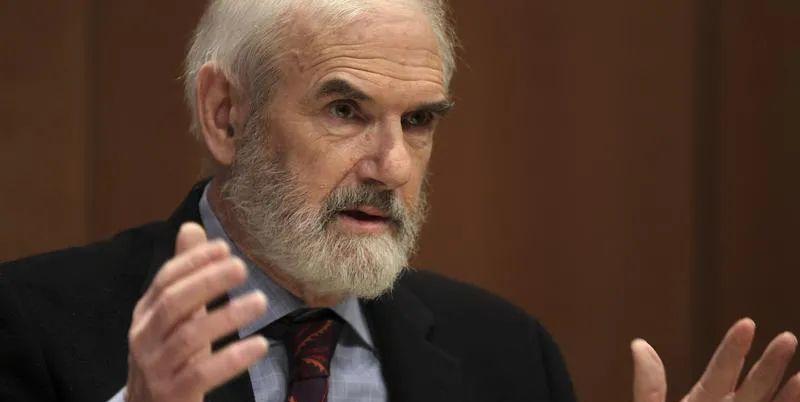

這段記述來自記者李宗陶的《史景遷的曆史之味》一文,講述者是史景遷的夫人金安平。2014年,史景遷夫婦通路中國。從北京、成都、西安到上海,時年78歲、神似肖恩·康納利的史景遷所到之處,都得到了學術明星般的待遇,李宗陶正是随行記者之一。

當時有媒體記錄了這樣的細節:在北大的學術講座上,有聽衆在提問紙條上直接表示對史景遷的景仰:“看見你就像看見搖滾明星。”史景遷困惑于自己在中國受到的明星級待遇,于是問翻譯:“我一個外國人,用英文寫作和演講,為什麼中國人對我這麼感興趣?”他的翻譯回了一個字:“帥!”

史景遷為書迷簽名/視覺中國

史景遷的第一次中國之行是在1974年,他和十幾名耶魯大學教授來中國轉了一圈。其中一位數學教授備受禮遇,因為“那時的中國人熱愛數學”,而史景遷“什麼粉絲都沒有”。上世紀80年代末,他再度訪華時,在北大,“被禁止随意出入”,仍然沒有什麼人認識他。2000年前後,他的作品開始被譯介到中國,由此,他收獲了一大批忠實讀者,人們希望從這個外來人這裡得到關于中國曆史的别樣解讀。

在接受《人物》雜志采訪時,史景遷在耶魯的第一個弟子、原香港城市大學文化中心主任鄭培凱也講述了史景遷這個“很英國的英國人”對園子的喜愛,說他從春天起就戴一個草帽,像農夫一樣,到園子裡剪樹莳花;他的園子下面、一條小河旁,本來是一片沼澤地,被他改造成他所稱的“秘密花園”。

鄭培凱本打算2019年暮春時節約史景遷到江南走一圈,去逛西湖,去張岱的故鄉,因為那是史景遷心目中“文化的中國”,也是他最開始研究的中國——史景遷的第一部著作,正是基于他的博士論文的《曹寅與康熙》。“我推想,他最想的大概就是像康熙、乾隆一樣能夠下江南。”鄭培凱表示。

《曹寅與康熙》

[美國] 史景遷 著,溫洽溢 譯

理想國 | 廣西師範大學出版社,2014-3

但史景遷沒能成行。起飛前他突然暈倒,這是早期帕金森病的症狀。兩年後,他因帕金森并發症去世。這當然是個遺憾,但鄭培凱也表示,史景遷“其實一直生活在中國的整個曆史文化的情境裡面,一個很美好的精神空間,也算是幸福了”。

一位曆史學家的“前朝夢憶”

鄭培凱最喜歡《前朝夢憶》,他猜想史景遷本人最喜歡的也應該是這一本。然而,正是這部《前朝夢憶》對張岱作品的大量引用、以及對文獻的一些曲解,讓讀者對它的評價截然不同。

作家張向榮讀到的第一本史景遷著作,就是《前朝夢憶》。他的第一感覺是“乏味”:“凡是讀過張岱原著的人,讀《前朝夢憶》隻會産生讀中文系畢業生拼貼暢銷書的感覺。全書有一半以上都在引用張岱的原著,隻不過史景遷用自己的角度拼貼了一下。于是,這些原文既失去了獨幕喜劇文的風緻,也并沒有清晰地呈現出作者的意圖。”

《前朝夢憶:張岱的浮華與蒼涼》

理想國 | 廣西師範大學出版社,2010-9

近代史學者汪榮祖寫有《夢憶裡的夢呓》一文,一一指出《前朝夢憶》中史景遷對張岱原文的曲解之處:如全書第一段,即“張岱居處前有廣場,入夜月出,燈籠亮起,令他深覺住在此處真‘無虛日’,‘便寓、便交際、便淫冶’”(溫洽溢譯)這一段,即有兩三處謬誤——“士女憑欄轟笑,聲光淩亂,耳目不能自主”中的“士女”,史景遷了解為“年輕男女”(young men and women),其實士女就是女士,無關男士;而士女們到夜深“星星自散”,史景遷則解為“星星們散去了”(the stars disperse),把形容詞當成了名詞。

汪榮祖更進一步在《史景遷論》中提出了一個尖銳的疑問:史景遷到底是在寫曆史還是在寫小說?

史景遷确實以會“講故事”著稱,他的一些作品,讀來不啻精彩的小說。張向榮就很欣賞史景遷的《利瑪窦的記憶宮殿》,他認為這部作品具備現代主義文學的氣質和結構。也有人不認同史景遷的文學化手法,他們通常會引用錢锺書對史景遷的那句揶揄——“失敗的小說家”。

《利瑪窦的記憶宮殿》

[美國] 史景遷 著,章可 譯

理想國 | 廣西師範大學出版社,2015-10

即使用小說家的标準來看,史景遷也是叙事大師。在張向榮看來,史景遷的著述為曆史寫作者提供了範例:他的每部著作采用不同的叙述方式和結構,讓後學者感受到曆史學者的想象力可以達到什麼程度、他們又是如何突破曆史與文學的邊界的。

曆史學者到底需不需要想象力?對此,曆史學者王笛在接受《南方都市報》采訪時持肯定态度。但王笛也指出,曆史寫作的想象有一個前提,即你的論述是基于曆史記載還是自己的推論和想象,一定要告訴讀者。王笛說史景遷就做到了這一點,在《王氏之死》中,他引用《聊齋志異》的片段去描述王氏的夢境,并告知讀者這段文字的來源。通過這些文學性的叙述,史景遷渲染的是一種“在場感”,讓讀者回到曆史情境中。

《王氏之死》

[美國] 史景遷 著,李孝恺 譯

理想國 | 廣西師範大學出版社,2011-9

曆史寫作的“在場感”

“在場感”,恰是史景遷的擅長之處。

在2010年發表的《成為史景遷》(The Making of Jonathan Spence)一文中,漢學家魏斐德(FredericE.Wakeman Jr.,與史景遷、孔飛力并稱“北美漢學三傑”)表示,史景遷有着講述細節的獨特眼光,他的靈感,往往來自他腦海中湧現的畫面。魏斐德記述了他的一次親身經曆:傍晚,他和史景遷步行穿過位于米德爾頓的衛斯理學院校園,他問史景遷最近在忙什麼,史景遷舉目遠眺,喃喃道:“我找到了一份珍貴的史料,是關于殺死一個叫王氏的婦人的兇手的……一具屍體躺在雪地上……”

如果讀過《王氏之死》,就會發現史景遷在書中用文字定格了這個畫面:“王氏的屍體整夜都躺在雪堆裡,當她被人發現時,看起來就像活人一樣:因為酷寒,在她死去的臉頰上保留着一份鮮活的顔色。”(李孝恺譯)

魏斐德在文中還寫到,史景遷曾向他提及,1382年,也就是他就讀的溫徹斯特學院在英國漢普郡創立的那一年,明太祖朱元璋鎮壓了胡惟庸的謀反,廢除了宰相一職。在魏斐德看來,史景遷這種跨越時空的思維方式,很像溫徹斯特學院的一位老校友、也是傑出曆史學家的阿諾德·湯因比。

“他看到了我們多數人忽視的東西。”魏斐德以史景遷的《天平天國》為例,書中所描述的廣州喧鬧碼頭外國商行林立的景象,他很熟悉,因為在自己早前的著作中,就使用過同樣的史料。“但當我讀到史景遷的叙述後,才意識到自己缺少他那種對于能夠打動當代人的影像和聲音的敏感性。”

《太平天國》

[美國] 史景遷 著,朱慶葆 等譯

在2014年的那次中國之行中,史景遷梳理了自己的文學淵源:他喜歡沃爾特·佩特(Walter Pater)和李頓·斯特雷奇(Lytton Strachey)這些将文學和曆史出色融合的作家;他喜歡伍爾芙和伊夫林·沃,狄更斯對小人物的書寫和簡·奧斯汀的機鋒,都對他産生過影響。而《康熙》的第一人稱寫法,則得自尤瑟納爾的《哈德良回憶錄》。

《哈德良回憶錄》

[法] 瑪格麗特·尤瑟納爾 著,陳筱卿 譯

上海三聯書店,2011-3

他還提及了自己的一些方法論。比如,在做太平天國研究時,他發現了一些東西:饑餓的人偷食别人養的狗,這些狗有名字嗎?法國人在進攻太平軍時,在陣地後方擺上撞球桌,一撥人在前方戰鬥,另一撥人則在後面快樂地打撞球,戰争與娛樂如何能在同一時空下進行?在史景遷看來,曆史研究就像拼圖,曆史學家所做的就是将自己找到的曆史碎片拼成完整的畫面。他最喜歡的文獻是私人日記和信件,因為“你将瞬間獲得一種能力,可以獲得别人的視角,你将成為另一個人,通過這個人的眼睛看到世界、看到那段曆史”。

文學和曆史的結合

“對這對夫妻,我們知道的是:在1671年年初,他們已經結婚,住在郯城西南八英裡歸昌集外的一個小村莊。他們很窮,任某靠着在别人的耕地上做傭工維生。他們的家隻有一個房間,裡面有飯鍋、一盞燈、一床編織的睡席和一個稻草床墊。我們也知道結婚後有六個月,王氏和她的先生及七十歲的公公同住,不過這個老人最後搬到一英裡外的另一間房子,因為他跟她處得很不好。此外,我們知道王氏白天大部分時間都一人孤單在家;知道她纏了腳;知道她沒有小孩,雖然隔鄰有個叫她嬸嬸的小女孩;知道她的家面向一片小樹林;并且知道在某個時間,因為某個原因,随着1671年的流逝,她跑掉了。”(李孝恺譯)

《王氏之死》的這個開篇,以今天的标準來看,堪稱非虛構寫作的範本。當然,因為它以曆史作為題材,是以應該稱為“曆史非虛構寫作”。

曆史非虛構寫作是近年來興起的一個概念。關于曆史非虛構作品和曆史學術著作的差別,按照張向榮的了解,有兩個層次:其一,是否采用學術标準。在曆史非虛構作品中,文學可以作為方法論使用。其二,是否表達作者觀點和情緒。寫作者在曆史非虛構作品中表達的觀點,可能在學術界看來沒有那麼重要,甚至是一些常識,但基于向公衆傳播的目的,寫作者仍然會采用。

此前,史景遷與曆史學者盧漢超對談時,也談到了“literature”和“fiction”的差別。史景遷認為,當我們使用“literature”一詞時——無論是指“文”或“文學”,我們是用它來傳達一種品質、一種評判,或者是如何遣詞造句;當我們用“fiction”一詞時,意指一種方法,而這種方法除了廣義上的合情合理外不必以事實為依據。将曆史與文學結合和将曆史與小說結合,不是一回事。

在史景遷看來,文學是一種哲學傳統,“是以,如果說我把文學和曆史相結合,這隻是意味着我對史學的寫作風格有着激情......我試圖把一本書建立在這樣的架構上,使其既在一個層次上準确,又在另一個層次上表達感情,并給所述故事以更豐富的背景。這就像運用藝術一樣,使曆史寫作接近藝術以取得更深層的效果。”

從這個意義上說,史景遷可以說是通過自己的寫作,示範了曆史非虛構寫作的種種可能。比如《王氏之死》,像王氏這樣在史料中隻占據區區幾行字的小人物,如何讓她顯得真實可信?史景遷的做法是:通過同時期、同地域的《聊齋志異》的文本,為這個人物賦予情緒。

早在2005年,媒體人莊秋水就撰文提出,史景遷的著作,是西方典型的非虛構寫作——“它用一種更具想象力的方法,對曆史進行偵查,它允許作者把自己融入到時間當中;也允許作者從一種旁觀者的角度去看待所叙述的人物和事件”。

史景遷(右) 曾獲得萊昂内爾·蓋爾伯文學獎/視覺中國

史景遷向盧漢超表示,自己和“師祖”費正清的不同之處在于,費正清的目的在于輔助美國的政策(比如他那本《美國與中國》),“而我寫作的目标是鼓勵人們了解中國”。“即便我的書看上去有些像人們所說的大衆讀物,但我總是為讀者提供了專業的和更深入的閱讀書目,告訴他們下一步怎麼走,希望他們能夠發展出自己的興趣。”

“四十年後,人們仍在閱讀我的書,這不是因為我的寫作方式很時興,而是因為我觸碰了這些故事的本質。”2014年,史景遷如此表示。

· END ·

作者丨桃子醬

編輯丨程遲

校對 | 向陽