本月26日,美國曆史學家、耶魯大學教授史景遷去世。他是一位享譽世界的史學家,其曆史寫作方法對國内知識界也有很大影響。史景遷不僅影響了史學界,其曆史叙事風格之巧妙,也時常令其他人文社科領域的人深有啟發。跟史景遷學“講故事”,也是很多人閱讀史景遷作品的初衷。到底是什麼魅力,讓史景遷的作品可以“跨界”,并在海内外都有很高的知名度呢?

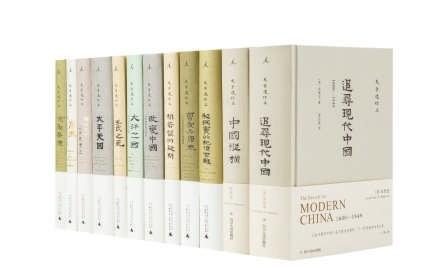

由理想國推出的史景遷作品集中文版

見微知著的本事

一般來說,曆史寫作者需要宏大叙事的能力,因為漫長的時光留下了太多印記,需要在看似雜亂無章的資訊中找到規律,形成曆史叙事的整體感。很多曆史研究者都有宏大叙事的意識與能力,而過去我們常見的曆史叙事,也多為“通史”,但也有不少叙事,隻見整體,不見細節,或者說無法從細節中呈現整體的曆史感。是以,當曆史研究進入20世紀後,通過隐微細節發現曆史的奧妙,以小見大,見微知著,就十分難得了,而史景遷就有這樣罕見的本事。

史景遷非常關注宏大曆史背景下的小人物的故事,比如代表作《王氏之死》的副标題就是“大曆史背後的小人物命運”,通過平民視角,來展現饑荒、鄉村權力鬥争和貞潔烈女等古代社會的圖景。讀者跟随史景遷的筆觸,如同回到曆史現場,能夠直面曆史最真實的一面,其中大量細節可以讓讀者獲得情感共鳴。當然,他不隻是寫王氏這個小角色的命運,而是通過微觀的、平民的視角來呈現龐大帝國的諸多問題,展現了17世紀中國基層社會的諸多問題。

其實,這樣的作品寫作難度并不低,史景遷需要查閱《郯城縣志》以及其他地方志,從稀見史料中挖掘可用的素材,并結合曆史研究的功底,才能完成這樣的作品。“精彩故事”隻是其表,其根本還是紮實的史料功夫以及強烈的人文關懷,對曆史的整體觀念,而這些也是出色的曆史寫作者必須具備的素養。

在《前朝夢憶:張岱的浮華與蒼涼》一書中,史景遷将個人視角放在明末文人張岱身上,其作品《陶庵夢憶》和《西湖夢尋》中強烈的文學色彩以及“追憶”式的叙事風格,都極具個性。史景遷在書中呈現的文筆,竟也與張岱的文風相似,讓人如癡如醉。就連史景遷設定的章節标題,也讓人慨歎,比如《人生之樂樂無窮》《浪迹天涯絕塵寰》《繁華靡麗皆成空》這些章節,讀起來竟有韻律感。當然,這離不開中文翻譯的功勞,但再好的翻譯,也離不開原著的精彩文筆。史景遷寫作語言的優美得到了讀者的認可,也是史學界公認的能将故事娓娓道來的寫作者,這一點的确十分難得。

還有很多讀者喜歡的《大汗之國:西方眼中的中國》一書,将西方視角下的中國形象,通過馬可波羅以來的西方“觀察家”呈現出來。這種寫法極具挑戰性,不僅需要具備跨越不同曆史時期的知識積累,還需要縱向的曆史時間意識,是細節書寫與宏大叙事能力的結合。寫好細節已經很不容易,将細節嵌套在宏大的結構中更加困難,但史景遷就有見微知著的本事,其作品的魅力由此可見一斑。

史景遷

文學化的曆史叙事

史景遷這個名字有“景仰司馬遷”的意思,他和司馬遷的曆史寫作風格确實有相似之處,比如有一定的文學色彩、适度的虛構内容等。

但這樣的寫法也一度受到質疑:增加曆史的文學性,會破壞曆史的嚴肅性嗎?這其實是個備受争議的話題。之是以有這樣的說法,首先是因為很多曆史寫作過于刻闆與無趣,這不僅是閱讀體驗上的問題,也直接影響着曆史研究與寫作方法的創新問題。如果一直沿用一種老套的路子,曆史學将會變成乏味無聊的領域,更不用說曆史知識的普及問題了,那需要的是更加巧妙有趣的文筆。

是以,曆史寫作之文學性的話題就出現了,或者說,這是虛構寫作與非虛構寫作的邊界問題。曆史寫作固然要追求真實性,但如果增加适度的文學元素,隻要是妥當的,似乎也無可厚非。中國古代史學名著中,司馬遷《史記》的文學元素就很豐富,其中不少人物對話與戲劇性的場面描寫,都帶有“腦補”的成分。但是,隻要是合理和恰當的,即便是“腦補”也不可能改變現實,那些看似文學化的叙事,也有現實的來源。

真正優秀的處理虛構與非虛構邊界問題的做法,就是像司馬遷和史景遷這樣,在基本的曆史元素上絕不會胡編亂造,比如憑空制造新的人物和事件,這有悖曆史寫作的真實性。能夠适度虛構的,隻能是場景描寫、氛圍塑造和人物對話。因為這些内容既可以增加可讀性,又不會破壞真實性。換言之,即便删掉這些内容,也不會破壞原始史料,但缺乏這些内容,就會讓叙事乏味無聊。

比如,在《康熙:重構一位中國皇帝的内心世界》中,史景遷就着重講述了康熙的内心糾結,其現實中的愛恨情仇都在自白得到了精彩呈現,甚至從記憶與夢境中尋找其思想的變化。正如史景遷在書中所說,“讀者最終應能從康熙自己的觀點,領略他内心深處的挂礙,進而更加了解康熙這個人”,實際上,史景遷就是那個帶領讀者進入曆史現場與曆史人物内心世界的“導遊”,這其中既有史學功夫,也需要足夠的同理心。畢竟,曆史不是冷冰冰的資料,對曆史帶有人文關懷,才能真正讀懂曆史。

史景遷開掘的曆史寫作的新路,還在啟發着我們,不論是曆史寫作者,還是熱愛曆史的讀者,都能從其作品中擷取精神養料,體驗閱讀的快樂。(責任編輯:張玉瑤)