來源:中新網微信

編者按:

中華民族到底是一個還是多個?西方的民族概念能否來描述“中國的民族”?日前,中央社會主義學院第一副院長潘嶽撰文,講述了上世紀中國兩大學者顧颉剛與費孝通糾葛一生的公案。文章摘節如下,标題為編者另拟。

每個文明的内部,都有共同性和差異性。當共同體分裂時,各個政治中心為了劃定邊界、鞏固自我,都勢必誇大差異,貶低共同,直至變成永久的分裂。即便有相同的祖先、語言、記憶、信仰,隻要存在政治多中心的競争,必然産生這一悲劇。教派分裂,族群瓦解,莫不如此。

政治統一乃是文化多元存在的基礎。政治一體越鞏固,多元文化反可以盡情伸張個性;政治一體越脆弱,多元文化越會彼此互搏而最終消亡。一體與多元,并非此消彼長而是同弱同強。不了解一體與多元的辯證關系,就會既分割了世界也搞亂了自己。

一體與多元的概念,曾糾葛于上世紀中國兩大學者。

顧颉剛

第一個是顧颉剛。1917年新文化運動造就了一批剛猛的激進者,顧颉剛算一号。1923年,這位30歲的蘇州青年,猛烈抨擊三皇五帝,認為上古史是儒家一層層“壘造”而成。他主張用實證的方法審查一切,誰要想證明夏、商、周的存在,就必須拿出夏、商、周三代的證據。他用社會學、考古學方法在古籍間互相對照,“敢于打倒‘經’和‘傳’‘記’中的一切偶像”。這個運動發展到極緻,就是“夏禹是條蟲”。胡适對此大加贊揚,“甯疑古而失之,不可信古而失之。”

運用這種方法,他提出要否定“民族出于一進制”、“地域向來一統”。他認為,古代“隻是認定一個民族有一個民族的始祖,并沒有許多民族公認的始祖”、“原是各有各的始祖,何嘗要求統一”!

“疑古論”一出,思想界地動山搖,瓦解了曆史,就瓦解了“中國認同”。但顧颉剛不以為意。在他的眼裡,隻有這樣一種全新的方法,才能将腐朽的2000年知識譜系予以再造。他和新文化運動的先鋒人物們一樣,都奮力于創造一個嶄新的中國。

然而,最早質疑中國上古史的,不是顧颉剛,是二戰前的日本東洋史學家們。20世紀初,這些史家們以東方民族的眼光叙述東亞文明的興衰、民族間的此消彼長與邦國興亡。其代表人物白鳥庫吉用實證史學方法提出,堯舜禹并不真正存在,不過是後世儒家杜撰出的“偶像”。本來就受乾嘉考據精神影響的顧颉剛深深服膺白鳥庫吉,也高喊“打倒上古史”。

但這批東洋史大師一面搞學術創新,一面卻發展出一套完整的“以種族解構中國”的理論,如“漢地十八省”論、“長城以北非中國”論、“滿蒙藏回非中國”論,“中國無國境論”、“清朝非國家論”、“異民族征服乃幸福論”等。這成為今天美國“新清史”觀的前身,也是李登輝等獨派們的依據。東洋大師們還認為,魏晉南北朝以後,“古漢人”已然衰敗,而滿蒙民族又有妄自尊大的“夷狄病”。隻有日本,集合了北方民族勇武精神與南方漢人精緻文化的優點,是拯救東亞文明之弊的“文明終點”。而日本文化是在中國文化刺激下成長起來的子系統,具有承接中華文明的資格,中華文明的中心将轉移到日本。

顧颉剛們警醒了。面對“九一八”的戰火硝煙,曾經傾心于東洋史學的他,終于明白了學術與政治的關系。

1938年,他目睹日本在西南繼續挑動泰語和緬語族的獨立,又受到傅斯年的精神撼動,終于否定了自己的成名理論。病中的他在1939年2月9日,扶杖到桌案前寫下了《中華民族是一個》 。

他反對使用“民族”來界定國内各族群,建議改用“文化團體”,因為“自古以來的中國人本隻有文化的觀念而沒有種族的觀念”。實際上,顧颉剛在這裡提出了“國族”的概念,即“同屬一個政府統治下的人民”屬于同一的國族,即中華民族。

他拿自己的出身舉例,“我姓顧,是江南的舊族,想來總沒有人不承認我是中國人或漢人的了;但我家在周秦時還是斷發文身的百越之一,那時住在閩浙的海邊,不與中國通,實在算不得中國人。自從我們的祖先東瓯王心向漢朝,請求漢武帝把他的人民遷到江淮之間……我們再不能說我們是‘越民族’而不是中華民族的一員了”。一貫認為“三代續統”是後儒編造的他,開始論證商周之轉化,“連商王的後裔孔子也要說,‘周監于二代,郁郁乎文哉,吾從周’了。他并不想說‘你們是周民族,我們是商民族,我們應當記着周公東征的舊恨’;他卻愛慕周公到極度,常常夢見周公。”“試想這都是何等的氣度,那裡存着絲毫窄隘的種族觀念”!

《中華民族是一個》發表後,引起了一場著名讨論,質疑者是一個更年輕的人類學與民族學者費孝通。他時年29歲,和顧颉剛是蘇州老鄉,剛從英國留學歸來。

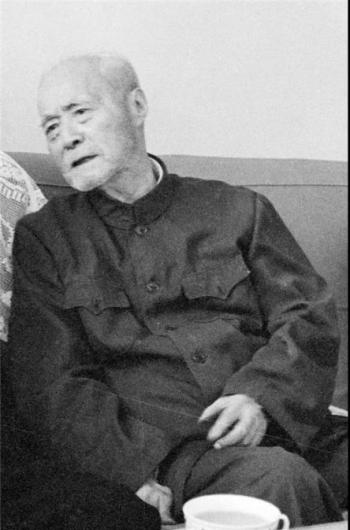

費孝通

費孝通認為“民族”是根據文化、語言、體質的分歧而形成的團體,是科學概念。中國國内确存在不同的民族,這是客觀事實,不必為了謀求政治上的統一而刻意去消除各族的界限,不用擔心敵人使用“民族”概念與喊出“民族自決”來分化中國。他強調,“文化、語言、體質相同的人民不必是屬于一個國家”,“一個國家都不必是一個文化、語言團體”,因為民國的現實正是多政治中心,中國曆史上也有多個政權分立的時期。

聽到這些,顧颉剛雖纏綿病榻,卻如“骨鲠在喉”,又爬起來寫了《續論中華民族是一個》,反駁說,中華民族的“國族性”是足夠強大的,“分化”是“不自然的局面”。隻要分裂的武力稍弱一點,人民就會自發結束分化局面。如果“長久分立”有天然的安定性,則中國早就支離破碎而不成為一個民族了。他在文末甚至怒吼道——“等着罷,到日軍退出中國的時候,我們就可以見一見東北四省和其他淪陷區的人民是怎樣的給我們一個好例子了” !

對于前輩的病怒,費孝通沉默了,沒有再做回答。“中華民族到底是一個還是多個”,成為一樁沒有結論的公案。

41年後,顧颉剛去世(1980年),時年87歲。又過了8年(1988年),78歲的費孝通發表了題為“中華民族的多元一體格局”的長篇演講。他承認存在“中華民族”這樣一個自在實體。

他說,“中華民族作為一個自覺的民族實體,是近百年來中國和西方列強對抗中出現的,但作為一個自在的民族實體則是幾千年的曆史過程所形成的。它的主流是由許許多多分散孤立存在的民族機關,經過接觸、混雜、聯結和融合,同時也有分裂和消亡,形成一個你來我去、我來你去,我中有你、你中有我,而又各具個性的多元統一體”。

又過了5年,費孝通回到蘇州老家參加顧颉剛紀念會,第一次對60多年前的公案做出回應——“後來我明白了顧先生是基于愛國熱情,針對當時日本帝國主義在東北成立‘滿洲國’,又在内蒙古煽動分裂,是以義憤填胸,極力反對利用‘民族’來分裂我國的侵略行為。他的政治立場我是完全擁護的”。

有批評者認為,費孝通的“一體多元”理論不過是在“一個”與“多個”之間找了一種折衷的、彌合的“政治性說法”。但費孝通認為,根本問題在于,用西方的民族概念是無法來描述“中國的民族”的。“我們不應該簡單地抄襲西方現存的概念來講中國的事實。民族是屬于曆史範疇的概念。中國民族的實質取決于中國悠久的曆史,如果硬套西方有關民族的概念,很多地方就不能自圓其說”。

費孝通還對自己晚年的轉變解釋說,“我在曲阜孔林兜圈時,突然意識到孔子不就是搞多元一體這個秩序嗎?而他在中國成功了,形成了一個龐大的中華民族。中國為什麼沒有出現前捷克斯洛伐克和前蘇聯那種分裂局面,是因為中國人有中國人的心态。”

位于山東曲阜的孔林

顧颉剛與費孝通的糾結,反映出近代中國知識分子的共同心路——既渴望用西方概念來改造中國的知識傳統,卻發現西方經驗無法概括自身文明;既渴望獨立于政治的西方學術,又發現西方的學術從來離不開政治。最後,他們都回歸到中華文明母體。

一個多世紀以來,中國喪失了政治與文化話語權,“曆史中國”都是由西洋和東洋來書寫。兄弟手足對彼此的認知,都是由外來學術架構去塑造。

比如,有大漢族主義觀點認為“崖山之後無中國”、“明亡之後無華夏”;有狹隘民族主義觀點則認為“滿蒙回藏非中國”。這都是當年“東洋史”的遺毒。

比如,有些史家試圖用“意識形态”來對标西洋史。當西方說“大一統”是專制原罪時,他們就将“專制”歸罪于元清兩朝。說漢唐宋本來是“皇帝與士大夫共治天下”的“開明專制”,離西方不算遠,結果被遊牧民族的“主奴觀念”改造成了“野蠻專制”,明朝的高度集權是元朝軍事制度的殘餘,中國沒産生資本主義是因為被清朝斷了萌芽。得出如此結論,是因為他們沒深入研究中國未能誕生資本主義的内在邏輯。

比如,當西方認為中國因缺少“自由傳統”沒有發展出民主制度時,有些史家就開始論證,“農耕文明”代表專制,“遊牧文明”代表自由。如果元朝不被明朝推翻,那中國早在13世紀就有了一個商業與律法之上的社會形态。他們沒弄清,“自由精神”的殊榮隻屬于西方的哥特與日耳曼人,從不屬于東方的匈奴、突厥和蒙古。在孟德斯鸠筆下,同樣是征服,哥特人傳播的是“自由”,而鞑靼(蒙古)人傳播的是“專制”(《論法的精神》)。在黑格爾筆下,日耳曼人知道全部的自由,希臘羅馬人知道部分的自由,而全體東方人不知道任何自由(《曆史哲學》) 。

這些紛争與攻讦,都來自于我們總是用其他文明的眼光來看待自己;而其他文明的眼光,固然有多元思維的益處,卻也經常受制于國際政治的裹挾。過去如此,未來亦是如此。

中華文明并非沒有過“種族”觀念,但另有一股更強大的“天下”精神将其超越。隋朝大隐士王通,教出了初唐幾乎整個将相集團。他身為漢人,卻說中國之正統,不在漢人之南朝,而在鮮卑之孝文帝。因為孝文帝“居先王之國,受先王之道,子先王之民” 。此為真正的天下精神。

其他族群亦如此。

西藏拉薩的民俗——泥塑“金猴獻桃”

藏族與蒙古族信奉佛教,無論藏傳漢傳,都有“消除分别心”的教義 。中國穆斯林“伊儒彙通”傳統中也有“西域聖人之道同于中國聖人之道。其立教本于正,知天地化生之理,通幽明死生之說,綱常倫理,食息起居,罔不有道,罔不畏天”之訓導。這種打破族群壁壘的天下精神,是中華文明的底色。一部中華民族史,是一部“天下精神”超越“族性自限”的曆史。

中華民族融合中還充滿着深沉情感。寫于晚明的蒙古《黃金史》中說,永樂皇帝是元順帝的遺腹子,通過靖難之役讓明朝皇統又秘密回到了元朝,直到滿人入關才結束“元的天命”;寫于明初的《漢藏史集》中說,元朝是“蒙古人執掌了漢地大唐之朝政”,宋末帝(蠻子合尊)并沒有在崖山投海,而是前往西藏修習佛法,成為薩思迦派的高僧,最後轉世為一位漢僧叫朱元璋,奪取了蒙古皇位,還生了一個面貌酷似蒙古人的兒子叫朱棣。用“輪回”與“因果”把宋元明三朝編排成“互為前生後世”,這不是正史,而是宗教野史傳說,是當時的人們對大中華你我互有的樸素共識,是不同族群表達“命運共同體”情感的不同方式。這些情感,是僅憑外來理論描述中國的人難以了解的。

深沉的情感才能産生深刻的了解,深刻的了解才能完成真實的建構。最終,中華民族的故事還要由我們自己來寫。

(來源:中新網公衆号;潘嶽)