這家巴金創辦、曾發表《我與地壇》的雜志,70歲了

在上海巨鹿路675号的外牆上,挂着“上海市作家協會”“收獲”“上海文學”“萌芽”幾塊招牌。其中,《上海文學》作為新中國成立後上海創刊最早的綜合性文藝刊物,今年迎來了70周年華誕。

在《上海文學》的編輯部裡,有一把做工考究的西式扶手靠背椅,迄今已走過近百年曆史。自創刊以來,巴金、靳以、魏金枝、鐘望陽、茹志鵑、李子雲、周介人等前輩都在這把椅子上坐過,率領《上海文學》走過當代文學史的每個階段,見證了新中國文學變遷的風風雨雨。

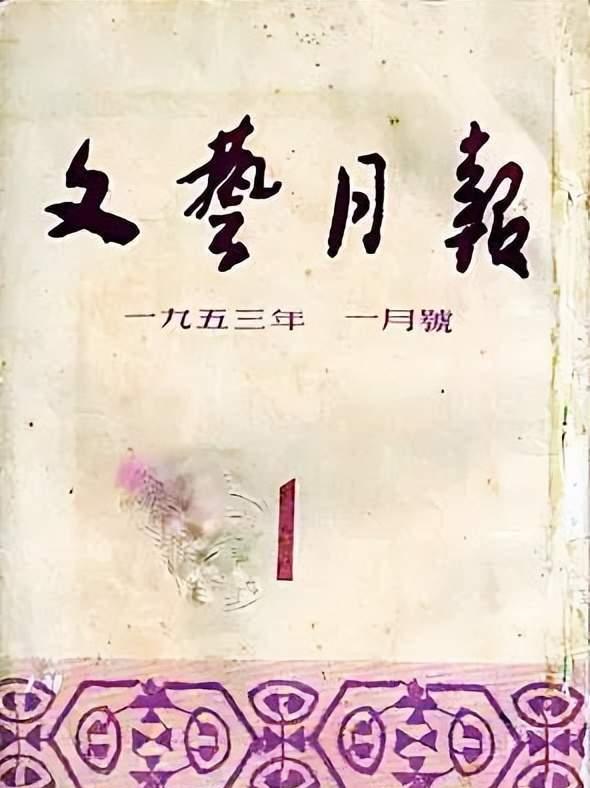

《文藝月報》時代

《上海文學》的曆史,始于1953年1月創刊的《文藝月報》。

1952年,華東文聯和上海文聯在巨鹿路675号合署辦公。下半年,巴金、黃源、唐弢、王西彥、石靈、劉雪葦、靳以、賴少其、魏金枝九人組成編委會,開始籌備機關文藝刊物《文藝月報》。巴金任主編,但不負責具體工作,黃源、劉雪葦、唐弢任副主編。九位編委都是20世紀30年代成名的青年作家,多數編過同人刊物。他們當年都是“魯迅身邊的青年作家”,“文藝月報”四字就是經劉雪葦提議從魯迅書法中集字而來。

1953年1月,《文藝月報》創刊号。

《文藝月報》自創刊後就有強烈的同人色彩。“編者的話”表示,要以反映人民的鬥争生活和推動各地的文藝工作為方針,同時認為,除一些政策性文章外,其它文章所言并不都是結論,提倡讓不同的意見都有充分發表的機會,互相商榷,互相探究,以達到正确的結論。對這些多少有些“異端”的理念,《文藝月報》采取“迂回”政策,在表現形式上力求委婉。

初期的《文藝月報》生氣勃勃,陸續刊發了巴金的《堅強戰士》、師陀的《前進曲》、卞之琳的《采菱》等老作家作品,也推出了王安友的《追肥》、陳登科的《離鄉》、高曉聲的《解約》、昌耀的《詩兩首》等新人新作。

在圈内看來,《文藝月報》對外嚴,對内寬;對新嚴,對老寬。在一次編輯部會議上,有編輯提出某位老作家的作品描寫了大量生活瑣事,顯示不出主題思想,一位編委舉出别林斯基的話加以反駁:“隻有描寫日常生活的才是天才,追求轟轟烈烈鬥争場面的是庸才。”

《文藝月報》自創刊伊始,就存在所謂的“胡風派”與“周揚派”一說。主編巴金和第一副主編黃源都鮮少介入編輯事務,編委中的真正主事者是副主編劉雪葦和唐弢,其中實際主持工作的劉雪葦得到時任華東軍政委員會文化部副部長彭柏山支援,唐弢則受上海市委宣傳部部長夏衍支援。早在30年代,夏衍和周揚就名列“四條漢子”之中,而劉雪葦、彭柏山則一直得到魯迅和胡風的幫助,與胡風素有私交。

不久,劉雪葦不再兼任《文藝月報》副主編,唐弢成為實際負責人。1953年12月,上海作協第七次主席團會議決定改組《文藝月報》編委會,由巴金、唐弢、靳以、魏金枝、王若望、王元化、葉以群、孔羅荪八人組成新的編委會,劉雪葦不再擔任編委。

劉雪葦性格強勢,敢于任事;而唐弢則缺少革命資曆,性格圓融。1955年劉雪葦被牽涉進“胡風案”中,被列為該案的第二号人物,蒙冤24年,直到1980年才獲平反。

經過這些變化,《文藝月報》的同人色彩逐漸淡化。1954年底,《文藝月報》展開自我批判,檢讨報紙不恰當地去追求藝術的“完美”,而忽視了生活裡天天在茁壯成長的、來自群衆的新生力量。

1957年春,華東師範大學中文系教授、文藝理論家錢谷融寫出了長篇論文《論“文學是人學”》。當時蘇聯《文學原理》認為:“人的描寫是藝術家反映整展現實所使用的工具。”錢谷融則提出,文學當然能夠而且也必須反映現實,但反對把反映現實當作文學直接的、首要的任務,尤其反對把描寫人僅僅當作是反映現實的一種工具、一種手段,否則其結果就是,“那被當作反映現實的工具的人,卻真正成了一把毫無靈性的工具,絲毫也引不起人的興趣了”。這篇文章成為大力提倡“雙百”方針期間影響最大的文學評論文章之一。

《文藝月報》理論組組長傅艾以曾回憶,當時編輯部認為這是一篇很有理論價值但有可能招來非議的文章。唐弢一貫謹慎,他估計到可能産生的後果,在文章發表之前讓編委們傳閱,又派人去與作者溝通,并将文章列印50份,分送華東局和上海市委有關上司以及一些著名文藝理論家和教授審閱。各方回報不一,但無一人持完全否定的态度。最終,文章發表在1957年5月的《文藝月報》上。

此時恰逢“反右”運動前夕。很快,《文彙報》率先發表批評文章,更廣泛的批評随之而來,還專門集結出版了《

傅艾以曾說,唐弢文風酷似魯迅,為人處世亦都處處以魯迅為楷模。魯迅好友沈尹默多次講過:“魯迅深于世故,妙于應付,也同他所擅長的古文詞一樣,為當時士大夫之流所望塵莫及。”錢谷融幸免于難,沒被打成“右派”,除諸多因素之外,與唐弢在發文前采取了一些措施、特别是廣泛征求了各方面意見也有一定關系。

幾度易名

“大躍進”之後,讀者開始厭倦假大空的文藝作品。同時《文藝月報》常被讀者誤以為是文藝報紙,發行量大減。編委會研究決定,《文藝月報》的内容和刊名都要作出更改。

1959年10月,《文藝月報》更名為《上海文學》。

1959年10月,《文藝月報》更名為《上海文學》,定位為全國性大型綜合性文學月刊,以創作為主,面向全國,突出上海特色。《文藝月報》在創辦了6年9個月、出版了81期之後畫上句号。

1964年1月,《上海文學》又改名為《收獲》。

早在1957年,劉白羽、邵荃麟、巴金、靳以等創辦了新中國第一本大型文學雜志《收獲》,巴金和靳以擔任主編。該刊受到“同人刊物”“獨立王國”的批評,又受到經濟困難形勢的影響,于1960年停刊。是以《上海文學》改名為《收獲》後,人們稱它為“新收獲”或“小收獲”。

1964年1月,《上海文學》更名為《收獲》。

“新收獲”期号重新起算,标為“總第1期”,發表了《毛澤東詩詞十七首》、浩然的《豔陽天》、烏蘭巴幹的《燎原烈火》、金敬邁的《歐陽海之歌》等作品,但僅堅持了兩年、出了14期,便于1966年5月被勒令停刊,編輯部成員相繼下放。

1977年10月,《上海文學》複刊,刊名為《上海文藝》。

1977年10月,《上海文學》在滬上老牌文學刊物中率先複刊,主編仍是巴金。彼時“四人幫”的影響尚未肅清,《上海文學》的編輯們認為舊刊名存在風險,反複讨論後定刊名為《上海文藝》,發刊詞稱:“鼓勵藝術上不同形式和風格的自由發展,提倡藝術上不同見解的自由争論。我們首先要求作者創作出反映我們這個偉大時代的作品來。”

1979年1月,《上海文藝》改回原名《上海文學》。

1979年1月,《上海文藝》改回原名《上海文學》,沿用至今。

黃金歲月

編輯彭新琪曾回憶,《上海文學》一複刊就恢複了活力。編輯部很注意培養上海的青年文學力量,花了大量心血培養扶持作家,經常組織作者采風,安排每月一次的文學交流活動。編輯部還編了一份《寫作參考》,用于和文學愛好者交流。

1982年初冬,在上海一家工廠工作的蔡翔向《上海文學》投了一篇稿,應邀去編輯部面談。第一次去,他在上海作協三樓304室見到了年輕清瘦、朝氣蓬勃的理論組組長周介人。第二次去,見到了副主編李子雲。李子雲五十歲出頭,衣着清爽,一口京腔,正半倚在黑色牛皮沙發上看稿,在蔡翔看來連抽煙的姿勢都有一種從容不迫的優雅。

李子雲曾長期擔任夏衍的秘書,她待人真誠,說話耿直,與錢谷融是至交。她是一個很有見地的文學評論家,雖然不是科班出身,但在全國文學界都有很大影響力,培養了陳思和、王小明、陳德培等一批文藝評論家。

有時候,蔡翔覺得李子雲有點過于“政治化”了,但後來他發覺這是她身上一種非常可貴的品格。李子雲對編輯要求很嚴,極其厭惡以權謀私,她不反對編輯寫作,但不同意編輯在自己刊物上發表文章。在80年代,她是寫檢查最多的人,而且寫得樂樂呵呵,從不怨天尤人。這些都深刻影響了《上海文學》團隊。

那時304室每天都很熱鬧,有時會看到王蒙、鄧友梅、馮骥才、李陀、吳強、茹志鵑、王安憶這些知名作家,還有陳思和、王曉明、南帆、李劼、殷國明等一批優秀學者。經常有一些人被叫來改稿,如吳亮、王曉明、程德培、蔡翔等民間草根評論家,主持談稿的通常是周介人。

冬日中午,很多人會到304室圍爐取暖,在這裡交流各種消息,分析形勢,有時喜形于色,有時憂心忡忡。

作家陳村曾撰文寫道,當時自己不認識任何文學界的人,是自發來稿作者,态度“嚣張”,更無送禮一說,盡管藝術見解有不同,但《上海文學》的編輯都很寬容,敬業愛才。

他回憶,于炳坤1979年因《兩代人》成了他的第一位責編,于炳坤删稿時陳村堅決不肯,逐字逐句頂嘴,于炳坤删完了讓他重抄一遍,他就把删了的又給抄回去。曹冠龍更是自己跑到印刷廠,理直氣壯地把删掉的字句改回來。小說尚未發表,兩人就以不肯改稿出了名。

李子雲曾把陳村召去,想說服他把小說中過于消極的“苟活”一詞改掉,陳村退讓說改成“存活”,李子雲和藹地追問,為什麼不能說“生活”?陳村聽說周介人删了他《藍色》中的一句話,趕去把周介人從午休床上叫起來,說:“老周你太老了,根本不懂!”周介人經不住纏,隻好把那句話勾了回來,要他文責自負。

有一段時間,陳村是在《上海文學》發表小說最多的上海作者,參加過編輯部組織的幾乎所有筆會,獲得三次小說獎。1985年,上海作協終于争取到五個專業作家名額,茹志鵑沒有為自己的女兒王安憶争取,而是叮囑陳村快辦調動手續。有一兩個月,陳村是上海唯一的專業作家。

這一階段,《上海文學》出版了一批頗具影響的中篇小說,其中有池莉的《白雲蒼狗謠》、朱蘇進的《金色葉片》、王安憶的《香港的情與愛》以及劉醒龍、張欣等人的作品。這些作家大多被視為九十年代文壇的中堅力量。

文學評論家吳亮曾回憶,1985年後文學期刊出版異常繁榮,他和程德培整天泡在作協圖書室裡,每個月的新期刊都會翻看,莫言、韓少功等會有什麼作品出來,他們都能事先得到消息。

1990年12月,《上海文學》編輯姚育明到北京組稿,專門去拜訪了作家史鐵生。當時已是晚上十點半左右,史鐵生剛從地壇回來,他們閑聊了一陣。直到臨别時,姚育明本能地問了一句:“最近在搞什麼呀?”史鐵生似乎有話想說,遲疑了一下,最終說道:“嗯,算了,以後再說。”

姚育明沒想到,回上海不久就接到史鐵生寄來的一封厚厚的信,裡面是稿件《我與地壇》,約15000字。當時《上海文學》發表的散文一般在六七千字,史鐵生在信中問,稿子是不是太長了,對不對《上海文學》的路子。

姚育明讀完激動萬分,沖到副主編周介人辦公室,近乎喊叫地對他說:“史鐵生來稿了,寫得實在太好了!”周介人看後也激動地說:“發,馬上發!明年第一期。”

考慮到這期的小說分量還不夠,缺少重點稿,周介人提議把《我與地壇》當小說來發表。他認為《我與地壇》内涵很豐富,結構也不單一,作為小說來發是成立的。但史鐵生堅決不同意,說這就是散文,不能作為小說發,如果《上海文學》有難處,不發也行。

最終,《上海文學》定的欄目标題既不是小說也不是散文,而是“史鐵生近作”,史鐵生接受了。而這也引發了後續的《我與地壇》文體之辯。

《我與地壇》發表後,有讀者說:1991年整個中國文壇沒有文章,隻有《我與地壇》立着。著名作家韓少功說:“我以為1991年的小說即使隻有他一篇《我與地壇》,也完全可以說是豐年。”

文學批評重鎮

李陀曾說,上海是80年代文學改革的主要策源地,一個很重要的原因是巴金在上海。1983年調入《上海文學》做理論編輯的蔡翔曾回憶,當時《上海文學》的理論版面非常活躍,經常組織重要的文學讨論,文學交流活動也很多。

即使在自己的黃金時期,《上海文學》的影響力也從來不如《收獲》,更不如王蒙擔任主編時期的《人民文學》。但《上海文學》更注重理論性,一度在體制中發出自己獨特的聲音,在多個影響全國文藝理論發展的節點上都扮演了重要角色。其中,在很多這樣的節點上都離不開李子雲的作用。

1982年,作家馮骥才、李陀和劉心武曾以通信方式讨論“現代派”問題。“現代派”在當時屬于敏感性問題,北京的文學刊物不願意刊登,李陀等隻好求助于上海,聯系了李子雲。這組通信如期發表于《上海文學》1982年第8期,三封信分别被命名為《中國文學需要“現代派”——馮骥才給李陀的信》《“現代小說”不等于“現代派”——李陀給劉心武的信》和《需要冷靜地思考——劉心武給馮骥才的信》。

這期刊物出廠當天,李子雲早上剛到辦公室就接到馮牧的電話,說目前該問題很敏感,集中讨論會引起麻煩,要她撤掉這組文章,但李子雲認為讨論一下不要緊。馮牧說:“你知道嗎?一隻老鼠屎要壞一鍋粥。”李子雲說,我這老鼠屎還沒有這能耐壞一鍋粥吧。她說:“你管不着我,有市委管我。”

此後幾年,馮牧不再理李子雲,兩人見面也不說話。後來李子雲才知道這不是馮牧的意見,馮牧打電話來是為了幫她。為此,她在《我經曆的那些人和事》一書後記中專門向馮牧道了歉。

1984年12月,上海作協和《上海文學》負責人茹志鵑、李子雲、周介人在杭州策劃舉行了小範圍的“新時期文學:回顧與預測”座談會,再次當了排頭兵。

參加這次會議的作家有茹志鵑、李陀、鄭萬隆、阿城、陳建功、韓少功、陳村、李杭育等十幾位。與會的十幾位評論家中,來自上海的就占了六位,分别是吳亮、程德培、陳思和、許子東、蔡翔和南帆。

會上讨論了阿城剛在《上海文學》發表的小說《棋王》。韓少功聽了兩天會,一直沉默不語,隻是說回去要弄點東西。第二年,他發表了文章《文學的“根”》,“尋根文學”于是被命名。此後幾年,《上海文學》成為尋根文學的一個重要基地。

“杭州會議”不僅影響了當代小說走向,也使吳亮、許子東、蔡翔、程德培、殷國明等“上海批評圈”中一批先鋒青年評論家崛起,引領了“85新潮”,成了“北京批評圈”之外一股引導文學發展的力量。

其中,吳亮和程德培都是沒進過大學的勞工業餘作者,由于勤寫評論文章受到李子雲和周介人的注意,破格調入上海市作家協會創作研究室,開始了職業批評家的生涯。吳亮曾說,《上海文學》推出了一大批年輕批評家,到1985年以後,他們的影響力越來越大,很多雜志都在争奪他們的文章,就像現在畫廊都在搶那些出了名的畫家一樣。

而後,《上海文學》又在1985年第2期刊發了載入當代文學史的《岡底斯的誘惑》。作者馬原一舉成名,先鋒小說也名噪一時。

80年代中期,周介人開始全面主持《上海文學》工作。他的日常工作逐漸“務實”,為了解決辦刊費用而與企業家來往密切。蔡翔曾說,這無論對周介人還是對他們都是一個必要的過渡階段,使得他們從80年代早期的某種個人幻覺中走出,進入真實的中國社會。

1998年,周介人因病去世,蔡翔接任《上海文學》執行主編。他在2000年1月号“編者的話”中表示,雜志仍将延續以往的嚴肅風格,拒絕媚俗,“讓真正的思想和藝術在這裡生長,叙述一個真實的中國,一個真實的世界”。

2003年4月,複旦大學中文系主任陳思和接到上海市作協黨組邀請,請他出任《上海文學》主編。

陳思和回憶,那時雜志陷入困境,欠了半年工資,主編辭職去大學當教授了。大約是為了平衡,就把他這個外來的和尚請去了。當時他周圍的人都不贊成他去當主編,有的是擔心他的身體,有的覺得這是是非之地。但他自己從90年代起一直在思考市場經濟時代知識分子應該如何發揮其作用,覺得這個職位能兼顧他感興趣的教育、出版和人文學術思想傳播,三位一體,構成了知識分子的理想崗位,于是最終決定接受這一職務,去牛刀小試。

上海文學批評界占據全國半壁江山,80年代陳思和等人的學術文章都是在《上海文學》上發表的,但90年代後上海批評家在本地找不到一家可以大量發表評論文章的雜志。有人認為理論文章過多會影響讀者面,但陳思和認為理論文章絕不應退出《上海文學》,這是這本刊物的傳統和責任。

與陳思和同一時期,上海作家趙麗宏出任了《上海文學》雜志社社長。

1978年時趙麗宏還是華東師大中文系學生,給剛複刊不久的《上海文學》投寄了稿件。有一天,他收到編輯趙自的信,約他到編輯部談談。趙自是老資格的編輯,文學生涯開始于上世紀40年代,當年是地下黨,老革命。他的信是用毛筆寫在宣紙信箋上的,很鄭重也很講究。趙麗宏帶着趙自的信,第一次走進了《上海文學》編輯部。當時趙自就坐在那把已有近百年曆史的西式靠背椅上,後來這把椅子一直在趙麗宏的辦公室裡。

趙麗宏剛接任社長時正逢雜志50周年社慶,他請自己尊敬的老師錢谷融為《上海文學》題字。雖然曆經磨難,但錢谷融從來沒有放棄自己的觀點,不說違心的話,寫不願意寫的文章。在趙麗宏看來,這個名字是華東師大和上海文學界的驕傲,也是中國知識分子的驕傲。

錢谷融用毛筆題寫了五個大字:“文學是人學。”這幅字端莊有力,在趙麗宏擔任《上海文學》社長的18年間,一直挂在他的辦公室裡。

發于2023.8.28總第1106期《中國新聞周刊》雜志

雜志标題:《上海文學》70年:文學是人學

記者:宋春丹