不是所有的誇獎都令人愉悅,濫用誇獎也會“捧殺”孩子

看點 很多父母意識到孩子需要誇獎,卻沒有意識到,濫用誇獎可能會“捧殺”孩子。心理學的研究表明,被誇着長大也不一定是好事,父母如果從小“捧殺”孩子,則很有可能把孩子養廢。那這個度該如何把握呢?

本文轉載自公衆号“簡單心理”(ID:janelee1231),一個有溫度,有态度,守倫理的專業心理公衆号

文丨寒冰 編輯丨kuma 編版丨May

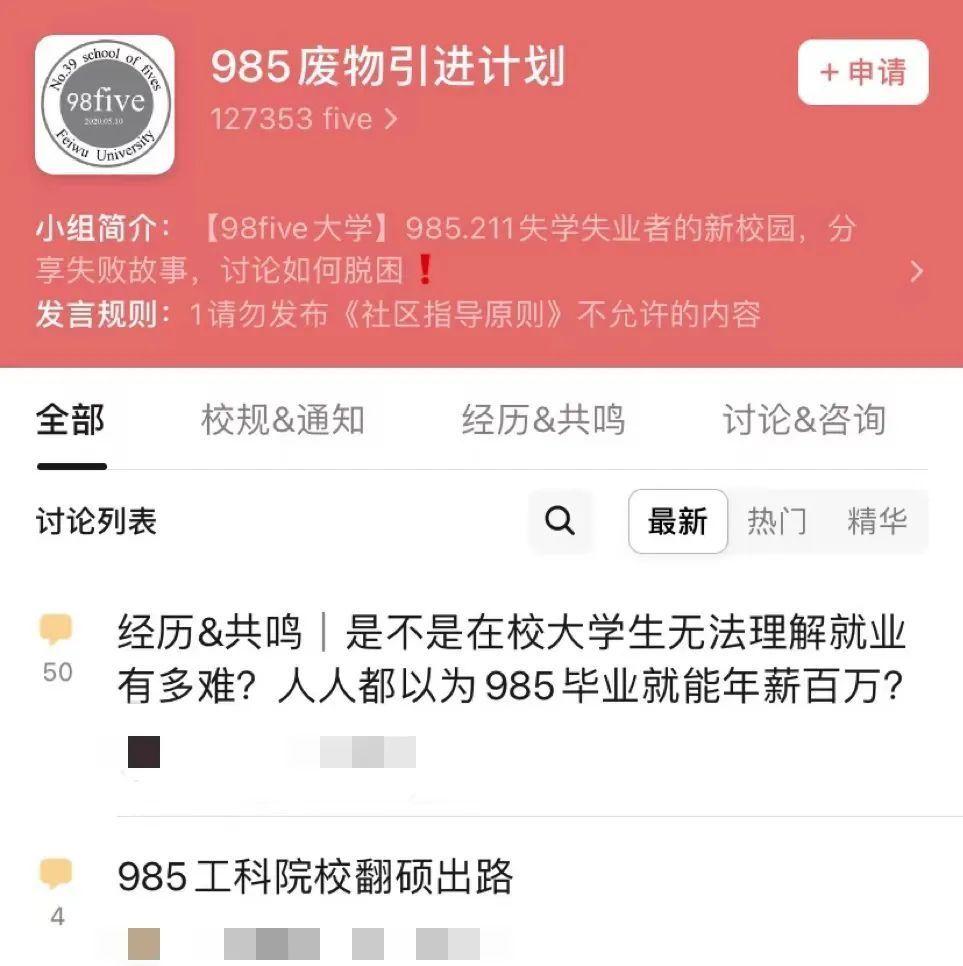

12 萬高學曆年輕人聚在一起,自稱廢物。這是豆瓣「985 廢物引進計劃」小組的真實寫照。

如果在這個組裡潛水幾天,你會發現組員身上的一些共同特質:

成績優異,名校光環,從小被誇大的,典型的「别人家的孩子」;

但這種榮耀在畢業後戛然而止,曾經最努力的人甚至開始擺爛;

内在極為沖突,骨子裡的傲嬌和不自信互相打架。

這些「天之驕子」從小被父母捧着長大,獲得大量的關注和誇贊,卻沒有走向(預想中的)成功人士之路,内心還承受着巨大的煎熬。

抛開現實層面的因素,今天的文章想從心理方面聊聊,「捧殺」是怎麼把一個孩子毀掉的?

這些誇獎是「有毒的」

在大多數人眼裡,相比較那些遭受父母虐待或忽視的孩子,小時候得到更多關注和誇贊的孩子理應更自信,更勇敢,也有更強的成就動機。這預設了誇獎是個好東西。

但事實上,有些不恰當的誇獎給對孩子造成的更多是負面影響,也就是常說的「捧殺」,比如下面這些:

1.對孩子誇張的、過多的、超出實際能力的表揚

《父母與孩子之間》一書中,當 12 歲的 Linda 電子遊戲打到第三關時,父親驚呼:「太棒了!你就是個天才」。

于是琳達失去了興趣,走開了。她對自己說:「爸爸認為我是一個偉大的球員,但我隻是運氣好才到了第三關,還是在我領先的時候就退出比較好」。

面對過度的表揚,孩子們會擔心辜負父母的稱贊,這會導緻恐慌和焦慮。即使是沒有經曆過焦慮的孩子也會厭惡讓父母失望的風險,進而變得不敢挑戰自己。(Kyla Haimovitz,Carol S. Dweck,2017)

況且,孩子也沒有那麼好騙,當表揚超出實際能力時,他們可以感覺到。比如當孩子寫了一幅明顯歪歪扭扭的字時你卻不停誇贊「寫的真棒啊」,孩子會是以陷入困惑,長久以往更容易導緻低自尊。

2.喜歡在天賦、相貌、才能等與後天努力無關的方向上評價孩子

誇孩子聰明不如誇孩子努力,好的誇獎是誇那些孩子可控的東西(比如努力、方法等),而糟糕的誇獎側重于不可控的東西(比如天賦、長相、才能等)。

那些因為智力受到表揚的孩子在失敗時會感到無助,因為他們覺得失敗由于缺乏能力,而能力是無法改變的東西,這種無助讓孩子們在未來會更加害怕困難。(Claudia M. Mueller and Carol S. Dweck,1998)

3.喜歡和其他孩子做比較

「别人家的孩子」是很多人的童年噩夢,這也顯示出大人喜歡的一種誇獎形式:和别的孩子進行比較。

但研究表明「社會比較表揚」并不能激勵年幼的孩子,還會産生負面影響:孩子們可能更願意超越他人而不是提高自己,他們缺乏完成任務的内在動力,反而會喪失對學習本身的興趣。(Elliot ES and Dweck C,1988)

4.還有一類誇獎的問題在于「不真誠」,它們從養育者的角度出發,和孩子沒多大關系

比如父母本身就是自戀的。自戀的父母把孩子當作自己的延伸,他們對孩子「先天特質」的誇張表揚,比如:「腦子好」、「就是和别人不一樣」等,其實本質是對自己的贊美。

也就是說,這樣的誇贊裡是「看不到」孩子的。

或者有時候父母因為自身的原因,對世界充滿了焦慮和恐懼,為了緩解這種不安,他們願意更多地誇贊孩子。當他們「相信」孩子是傑出的,就好像自身的困境得到了改善。

但這當然不是真的。

那麼,從這些不恰當誇贊中長大的孩子,會變成什麼樣呢?

被誇着長大也不一定是好事

被捧殺長大的孩子,非常依賴來自「外界的」、「好的」評價,而這兩者都是不确定的,這導緻他們缺乏穩定的自我價值感,看似自戀,實則很脆弱。

長大之後,在生活中常常會有這樣一些非常沖突的表現:

1.對失敗的恐懼超過了對成功的渴望

面對同樣的失敗,有些人覺得摔了一跤,而有些人會覺得天都塌了——正是這些習慣了被誇贊的孩子,對他們來說,任何失敗都意味着自戀受損或破碎,是難以承受的高風險。

是以他們的情感往往更脆弱,收到負面回報時,他們會對自己感到失望,很容易産生羞恥感,随着時間的推移,羞恥感會演變成焦慮和抑郁。(Brummelman E, & Sedikides C,2020)

在這種恐懼的支配下,他們會通過各種方式「躲避」有可能的失敗:比如拖延、物質成瘾、以身體出現病痛作為借口等等。

他們極度渴望世俗的成功,卻因為過于恐懼失敗止步不前,用一套避世的價值觀來消解,甚至讓自己搞砸一切,進而更加恐懼,就這樣陷入「無法成功」的惡性循環。

2.不知道自己要什麼,陷入分裂和迷茫

朋友 A 的大學專業是哲學,在豆瓣小組内被稱為「天坑專業」,為了找一份高薪工作轉行自學計算機,她很努力,也順利找到了一份計算機相關工作。

但工作一段時間後陷入自我分裂,一方面忍受着不喜歡的工作煎熬,一方面看着在海外和國内名校繼續深造的同學們發朋友圈,内心崩潰。後來抑郁症複發,不得不裸辭了。

她第一次開始反思從小到大的經曆,為了維持所謂「優秀」的光環,她逼着自己一定要追求名校學曆和高薪工作。但自己究竟想要什麼,她從來沒想過。

北大的心理學教授徐凱文曾經提出「空心病」的概念,很多優秀的學生上了大學後,失去目标和奮鬥動力,陷入一種抑郁狀态。

因為他們從小到大依仗都是外界的評價标準:成績好不好、收入高不高、别人會不會覺得我優秀。但這些社會、父母覺得好的東西,并不是自己覺得好的東西。

3.對自己缺乏必要的關懷和包容

如果父母主要在孩子做了好事時表現出對孩子的喜愛和欣賞,那麼這種有條件的愛可能是有害的。

他們可能會質疑父母愛的條件:「隻有我成功了父母才會愛我,失敗了我就一文不值」,這也意味着,真實的自己是不值得愛的。

是以他們長大後也很難愛自己,對自己缺乏必要的關懷和包容,遇到挫折時會将失敗原因都歸咎為自身,甚至常常自我羞辱。他們以「廢物」自稱,這可能不是一種自嘲,而是真實的感受——「如果不能達到成功的目标,我不就是個廢物嗎?」

這也說明了,孩子們真正需要的或許并非誇贊,而是溫暖和關愛。

也有一些研究發現:與孩子建立好的關系可能比給予表揚更重要——這意味着花更多的時間和孩子在一起,對他們正在做的事情表現出更多的興趣,并向孩子傳達他們的價值:無論他們的成就如何,都一如既往地愛他們。(Brummelman E, Crocker J & Bushman BJ ,2016)

奪回定義我的權力,

建立内生的自我價值感

要想擺脫不恰當誇贊帶來的影響,關鍵在于能夠切斷外源性的自我價值,建立内生的自我價值感,簡單來說,就是把定義自己的權力交給自己。

如果你也是那個「别人家的孩子」,長大後能為自己做些什麼呢?

1.覺察自己恐懼背後的妄念

學會覺察是第一步,當你因為恐懼止步不前時,試着看看恐懼背後的念頭,是不是擔心外界對你的完美預期。

當你意識到那個完美預期來自養育者對你小時候的塑造而非真實的自己時,恐懼和焦慮就能得到部分消解,并獲得一定程度的平靜。

2.學會正确的表揚技巧,當好自己的「内在父母」

雖然父母沒能用正确的方式誇贊你,但長大後的你可以學着對自己使用正确的表揚技巧。

更多誇贊自己能控制的領域,對事不對人:「我做這件事的方法很巧妙。」而不是「這件事能做成我就是比别人厲害。」

更多聚焦自身,而不是和别人比較:「我比一個月前的自己有進步了。」而不是「我的工資超過了朋友。」

不以成就和目标作為誇贊的唯一标準:「拿到一個好的 offer」值得開心,「我付出了很多努力」、「幫助了一位辍學兒童」、「這件事給了我快樂的感覺」也需要同樣的肯定。

3.嘗試獨立做出決定和行動,這個過程能極大地穩定自我價值感

這個「獨立」的意思指:完全出于内心的真實感受,沒有考慮外在的評價。

哪怕是一些非常小的決策都可以,比如:周末想要無所事事地躺一天、假期拒絕父母的邀約等,重點在于付諸實踐的行動。

當你能夠不再依賴外界,真正地為自己負責,自我價值感也會慢慢提升,你會擁有更多的勇氣「做自己」。

我一直覺得,對于大部分人來說,「我值得被愛」要比「我很厲害」的感覺重要得多。

因為誇獎是一種常用的工具,可以讓你感覺良好;但愛是一種罕見的内在溫暖,可以讓你腳踏實地。

誇獎是一種有條件的認可,但也很容易失去。但愛是一種持久的力量,是當脆弱和醜陋暴露出來時,不用擔心懲罰,而是能拉着自己的手一起渡過渾水。

願你不在誇獎中迷失自己,願你也能擁有無條件的愛。

參考文獻:

(上下滑動浏覽)

1.Kyla Haimovitz,Carol S. Dweck, The Origins of Children's Growth and Fixed Mindsets: New Research and a New Proposal, CHILD DEVELOPMENT, 2017

2.Claudia M. Mueller and Carol S. Dweck, Praise for Intelligence Can Undermine Children's Motivation and Performance, Journal of Personality and Social Psychology ,1998

3.Elliot ES and Dweck C, Goals: An approach to motivation and achievement. Journal of personality and social psychology , 1988

4.Brummelman E, & Sedikides C ,Raising children with high self-esteem (but not narcissism),Child Development Perspectives,2020

5.Brummelman E, Crocker J & Bushman BJ, The praise paradox: When and why praise backfires in children with low self-esteem,Child Development Perspectives, 2016

6.The New Yorker:How Ruth Bader Ginsburg has moved the Supreme Court.

發現優質教育