我們這屆家長,小時候大多是在父母的嚴格要求,甚至棍棒下長大的,更别提什麼“被共情“和”情緒被接納“了。是以,很多人的“共情能力”是比較欠缺的。

遺憾的是,“共情能力”的培養也不是一朝一夕就可以的。有時候,連自己都共情不了,又如何去共情自己的孩子呢?

果仁媽今天的文章,提供了非常實用的“共情話術”和“共情回應方式”,希望可以幫助共情能力較弱的家長解燃眉之急。

什麼是共情?

你小時候有過這樣的經曆嗎?

考了一個很好的分數,高高興興地“秀”給父母看時,他們卻說,“有啥好開心的,人家誰誰考得更好,也沒像你這麼高興”;

在外面被小朋友欺負,委屈巴巴地哭着找父母時,他們卻說,“哭什麼哭,沒出息,别人打你,你不會打回去,就知道哭!”;

别的小朋友來家裡做客,大人要你把最心愛的玩具送給他們,你不樂意時,他們卻說,“你太小氣!做哥哥/姐姐要大氣一些,讓着弟弟妹妹”;

......

還記得自己當時的感受嗎?是真的變得“低調謙虛”、“堅強”、“大氣”了,還是更加憤怒、委屈、傷心、難過……

情緒是河流,強烈的情緒就像洪水。當孩子的情緒之河中洪水來襲時,家長如果隻是想方設法去堵住它,那洪水隻會變得更加猛烈,最後以摧枯拉朽之勢“沖毀”一切阻攔,甚至直接毀掉河流。

這幾年那麼多孩子“沖動性自殺”的背後,不是沖動,而是情緒洪水長期被堵後的最後一搏。

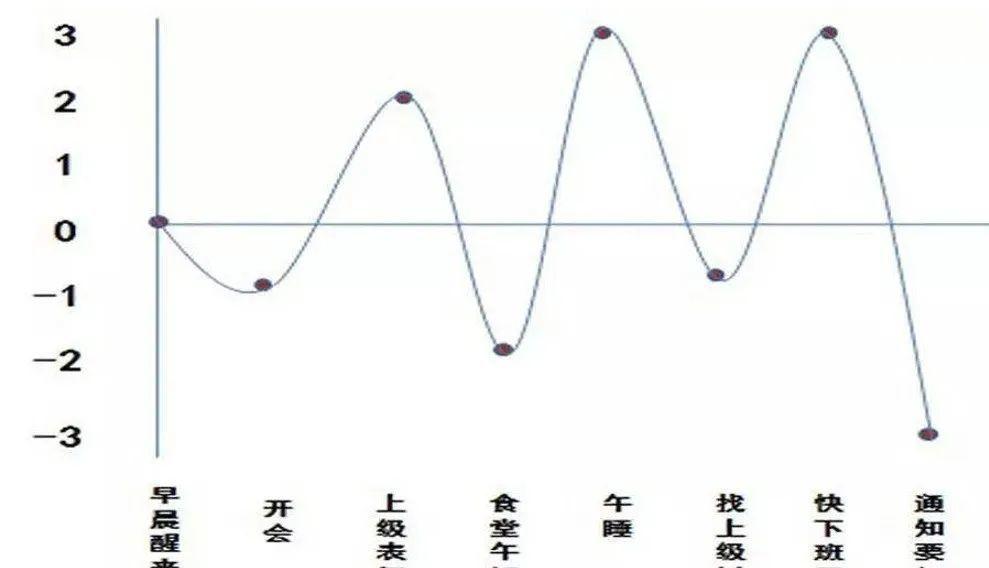

一個打勞工的日常情緒波動

治水,堵不如疏。面對孩子的情緒,家長要看見、接納和疏導,最好的方式就是共情。

共情就是了解另一個人在這個世界上的經曆,就好像你是那個人一般。但同時,你也時刻記得,你和他還是不同的;你隻是了解了那個人,而不是成為了他。

共情還意味着讓你所共情的人知道,你了解他。

每個人都具有共情的能力,是以才能被藝術中的情緒情感感染,和另一個人産生情感共鳴,悲憫人間疾苦。

很多父母,都沒辦法“共情”自己!

共情是安撫孩子情緒,提升孩子情商的重要途徑,是對另一個人情緒的全然看見和接納,而孩子的情緒隻有被家長看見和接納了,孩子才會接納自己的情緒,減少情緒困擾。

很多父母都有“陪孩子寫作業”的經曆,當孩子總是做錯時,很多人第一感受可能是憤怒,但又覺得“憤怒是不好的,不能對孩子生氣”,于是開始壓抑,結果就是越來越憤怒,直到最後爆發。這就是不接納情緒導緻的情緒激蕩。

為什麼會有“壓抑情緒”的聲音呢?追根溯源,是因為很多做父母的,自己小時候的情緒沒被共情到。

如果父母從小就能體會、了解、接納孩子的情緒,孩子就會知道:我産生憤怒/悲傷/焦慮/抑郁都是可以的,這些情緒雖然不好受,但是它們是可以存在的。當他們長大了,面對負面情緒時,就能更加積極坦然地去化解,而不是拼命去壓抑或者否認。

當然,共情能力不是一朝一夕就能培養的,它需要家長有勇氣打碎過往的自己,讓自己重新在愛、接納、允許的環境中再成長一次。但是共情也有捷徑可走,有技術可學。

作為一名老師和心理工作者,我不想把共情說成是一種技術,但對于大多數沒有接受過專業訓練、并且在成長過程中從未體驗過被共情的父母來說,快速提升共情能力是強人所難的。

是以,我介紹一個“共情話術”,幫助家長朋友們解燃眉之急。之是以稱之為“話術”,是因為它隻包含了共情的“皮”,但沒有共情的“骨”。

真正的共情是“體驗他人的内心世界”,也就是成為對方。也就是說,家長隻有成為孩子,才可能體會到孩子正在經曆什麼,并了解孩子為什麼有這樣那樣的情緒體驗和行為表現。

比如,一個4歲的孩子一進超市就開始哭,是為什麼呢?是孩子故意搗亂或者想要吃糖?隻有當家長們真正蹲下身來,用孩子的視角去觀察超市,才可能就會發現,孩子為什麼哭。

共情話術,

一個能解燃眉之急的技術!

“共情話術”是在家長無法真正的共情孩子,但又需要去安撫孩子情緒時可以用的技術。換言之,這是一個“不走心”的技術。

其好處是能快速上手,隻要多加注意并勤加練習,家長很快就能夠學會,并且看到效果。

其局限性也很明顯,孩子對家長的一切最敏感,特别是當家長内外不一緻時,他們總能敏銳地覺察到家長内心真實的想法和感受。

是以,如果家長經常使用話術而忽視了修煉真正的“共情”,那孩子遲早會發現家長話語的“虛僞”和内心指責、嫌棄、厭煩的真實感受,最終失去對家長的信任。

鋪墊了這麼多,隻是希望家長們可以謹慎使用“共情話術”。接下來,我們就來看一下,共情話術應該怎麼使用。

具體來說,共情話術包含三個部分:

感受,即表達觀察或了解到的孩子的情感、思維;

了解,即表達對造成孩子情緒的事件或問題的本質的了解;

指導,即給予孩子切實可行的行為指導,并聽取孩子的回報。

這三個部分是層層遞進的,表達感受是基礎,也是最重要的部分。

在充分地了解孩子的感受,表達出來,并得到孩子回應後,情緒才能得到安撫,情緒腦的激活程度下降,理性、有用的了解和指導資訊才能夠傳輸到理智腦,孩子才能夠冷靜下來去思考并接納家長的建議。

我們來想象這樣一個場景:

某天下班回家,你發現伴侶憤怒地坐在客廳,孩子待在房間裡不肯出來。你走進去,孩子垂頭喪氣地說:“爸爸/媽媽總是強迫我做我不願意做的事情,我不做他就罵我。”

這時你怎麼回應?

有些家長可能會這樣回應,比如:

TA為什麼要強迫你做這些事,你不知道嗎?

TA都是為你好呀,你應該了解他;

你不是小孩子了,可以去說服TA。

這些話,是不是很熟悉,是不是曾經不經意間說過?你覺得孩子聽到這些話,會有什麼感受?

這些回應,都是非常典型的沒有共情。不僅不能安撫孩子的情緒,還會火上澆油,激化沖突,讓孩子情緒更激動。細緻來看,第一種回應“質問”,帶着指責和評判;第二種帶着高要求;第三種屬于“建議”,但毫無建設性。

那有共情的回應是什麼樣的呢?

我這裡提供幾種,你也可以嘗試帶入孩子,去感受每種回應方式帶來的情緒體驗,找到最舒服,最趁手的方式。

僅有感受:“TA總是強迫你做事,你是以而感到憤怒和沮喪。”

感受+了解:“你的想法似乎沒有得到TA的尊重,是以你感到憤怒和沮喪,你希望TA能夠尊重你的意願。”

感受+了解+指導:“你的想法似乎沒有得到TA的尊重,是以你感到憤怒和沮喪,你希望TA尊重你的意願,其實你可以和爸爸表達你的感受和想法。”

這樣的層層遞進,讓孩子的情緒被看見、被接納,然後設身處地地站在孩子的角度去幫他想辦法。即使家長的建議可能沒有用,但此刻孩子的感受也會好很多。

這種共情話術不僅适用于親子之間,也适用于夫妻、朋友和上下屬之間。家長可以先和自己的伴侶進行對話練習,一方面增進夫妻感情,另一方面也熟練技術。等到技術純熟時,就可以得心應手用在孩子身上了。

不過我還是得強調,“術”隻能應付孩子一時的情緒,如果想真正提升孩子的情緒管理能力,讓孩子能夠擁有高情商和更自洽的内心世界,家長還是需要放下身段、開放身心、無條件的關注、接納和愛孩子,這樣才能真正共情孩子,并在潛移默化中幫助孩子建立起情緒的感受、識别、接納和管理能力,提高孩子的情商。

共情回應,

成為孩子情緒的鏡子!

除了共情的話術,我再來說說共情回應。

共情回應指通過一系列回報,讓孩子知道你在不帶任何批判的,關注他的身體感受和情緒波動,并且将這些微小的、不易察覺的孩子的反應或者變化回報給孩子,增強孩子對自己情緒的覺察能力。

共情回應可以讓家長成為孩子的一面鏡子,讓孩子精準地了解自己在經曆什麼情緒,内外在有什麼反應,如何了解和應對這種情緒。

那麼,如何提升對孩子共情回應的能力呢?可以從這幾個方面着手:

1、對非言語資訊的回報

非言語資訊指在溝通中不經由語言傳達的全部資訊,包括表情、語音語調、身體動作等等。

非言語資訊是情緒表達的重要部分,也是家長去覺察和回報孩子情緒的重要線索。家長要練習專注地觀察孩子的表情、動作,對孩子語音語調的變化非常敏感,然後用精準的語言将這些資訊回報給孩子。比如:

孩子:我今天在學校挺好的。

家長:嗯,我看到你的表情有點沮喪,聽你的語氣也比較低沉,我感覺你今天可能有不好的經曆,能和我說說嗎?

這樣回應後,孩子可能會更坦然的去面對自己的挫敗和沮喪情緒,并且打開話匣子,和家長溝通。

2、對更深層次情感的回報

這需要家長自己有很敏銳的情緒覺察能力,能夠看到表面情緒之下的核心情緒。

要注意關注自己和孩子交流時的情緒錯位——即孩子在描述他的情緒感受,而你卻産生了另一種情緒感受,那可能就是你和孩子的核心情緒有了共振,而孩子可能還沒有意識到自己的核心情緒。比如:

孩子:氣死我了!碗不是我打碎的,但奶奶根本不聽我解釋。

家長:被奶奶批評了,我能感受到你的憤怒。同時,我覺得我從你的話中還感受到委屈,認為奶奶不相信你,讓你很受傷。

這樣回應後,孩子就會漸漸意識到自己真正想要的,其實是奶奶的了解和信任。

3、指出沖突的資訊

一緻性溝通的情況下,我們的言語資訊和非言語資訊是一緻的,開心的時候笑,難過的時候哭。但在成長過程中,如果孩子的情緒感受經常被他人,特别是父母否定,那他們就學會了壓抑和僞裝情緒。比如,媽媽不喜歡孩子哭,她就漸漸學會了難過的笑。

通常情況下,這種沖突都是因為孩子内心存在掙紮或者被困難困住了。如果家長能夠敏銳的覺察到孩子的沖突資訊,回報給孩子,并且引導孩子進一步去挖掘沖突的原因,孩子就可能從困境中解脫出來,而不是一直在其中兜兜轉轉。

4、具象化孩子的情緒

具象化情緒就是将孩子的語言或者感受具象成畫面,增強孩子對情緒的了解。

孩子的思維發展是從具象向抽象發展的過程,對于年齡小的孩子,用具象的畫面替代抽象的道理,能夠幫助孩子更清楚的了解自己正在經曆着什麼。而且将抽象的情緒具象化本身,可以調動孩子的右腦,激活更多的資源來幫助孩子處理情緒。比如:

孩子:……(撇嘴,不說話)

家長:看到你現在的狀态,我想象到的是你被老師和同學圍在中間,他們都在說着你做得不對。你想解釋,但你覺得自己什麼都說不了也做不了,是以你很無助,也很憤怒。

5、運用類比來回應

這種方式類似于具象化,隻是家長不是用孩子的真實經曆,而是用比喻的形式來呈現一些複雜的或者難以啟齒的情緒體驗。比如,将情緒比作河流,就是讓大家能夠“看見”并了解抽象的情緒。

同樣的,家長也可以創造性地使用物品來類比他的情緒體驗。比如:

孩子:爸爸,我好難受。

家長:你是不是感覺有一塊石頭壓在身上,讓你很累很痛,還喘不上氣來?那我們來看看這石頭是怎麼來的,然後再想辦法把它弄走。

6、運用作品來回應

家長還可以創造性地使用童話、電影、書籍或者繪本來回報孩子的情緒。這樣不僅可以讓孩子有濃厚的興趣參與探索和讨論,還可以用于讨論一些深層次或者尴尬的,不友善直接和孩子談論、或者孩子不願意談的情緒和場景。比如:

孩子:我和同桌的男生隻是好朋友,我們沒什麼的。

家長:你的這個經曆讓我想起了電視劇《小歡喜》裡的兩個主角,他們是鄰居、同學、好朋友,雖然是一個男生一個女生,但是他們之間的友誼是非常美好和寶貴的。他們也都非常坦然和珍惜對方。這種友情會讓人覺得溫暖和珍貴。

7、适當的自我暴露

家長是孩子的第一任也是最重要的老師,而孩子天生就對家長的一切都非常好奇。是以,如果在溝通時,家長能夠揭露自己和孩子相似的經曆,來表達你對他處境和感受的了解,孩子會感覺家長真正了解自己的感受,并且站在自己這一邊。

更重要的是,通過自我暴露,家長還可以委婉地将自己的經驗和智慧傳遞給孩子,讓孩子知道,這些情緒是正常的,是可以被成功應對的。比如:

孩子:這次比賽我真的很難過,我已經那麼努力了,我每天都在練習,但我還是輸了。

家長:你知道嗎?我像你這麼大的時候也輸過一次,我當時感覺可失望可難過了,傷心了好幾天。我費了好大勁才走出來。

好了,以上就是我關于“共情”的分享,最後想再次強調下:真正的共情需要家長修煉内功,隻有家長能夠“共情”自己,才可能真正看到并接納孩子的情緒。

更多科學育兒專欄

請關注【果殼童學館】

作者丨大頭,中學心理健康教師,家庭教育工作者。

編輯丨林乙乙,一個4歲男孩的媽媽。

排版丨羚羊,人類幼崽觀察家。