不少家長教育孩子時,都曾說過這麼一句話“不好好讀書,以後隻能撿垃圾”。

近日,有家長還真就将這句話付諸行動,拉着不想上學的孩子去體驗了一把撿垃圾的生活,治好了孩子厭學的毛病。

媽媽帶厭學女兒撿垃圾

前些日子,一位年輕的媽媽在網絡上釋出了一段視訊,說女兒甯願撿垃圾也不願去上幼稚園,于是她便帶着女兒撿了一上午垃圾。

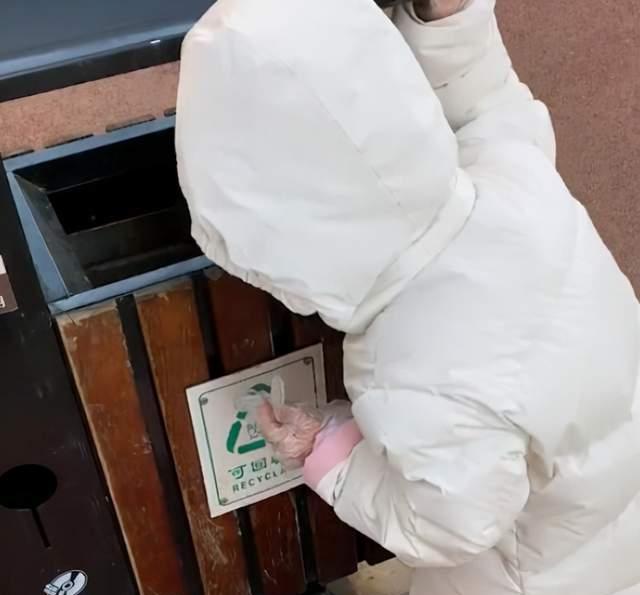

畫面中,穿着白色羽絨服的小女孩,戴着一次性手套,不斷地在垃圾桶裡翻找着垃圾,媽媽就在一旁靜靜地看着她。

撿了一上午的垃圾,賣廢品掙了1元錢,小女孩剛開始還很開心,但聽到媽媽說下午還要帶她繼續撿垃圾後就開始哭了,說再也不想去撿垃圾了,下午要去幼稚園上學。

看着小女孩聽到“撿垃圾”三個字哭唧唧的樣子,一大票父母露出了滿意的笑容,表示以後自己孩子要是不想讀書,也用這個辦法治他。

别說,帶孩子撿垃圾治療厭學的法子,在網上還挺火的。之前有位家長,也用這個法子将不想上學的孩子收拾得服服帖帖,再也不嚷嚷着不想上學了。

孩子吃盡撿垃圾的苦後,幡然悔悟,這是家長都想看到的結局,也是父母狠下心讓孩子去撿垃圾的初衷。

這樣的結局乍一看很美好,但讓孩子去體驗撿垃圾的辛苦,真能從根本上拯救孩子的厭學情緒嗎?真是“親測有效”嗎?

教育沒有“一招鮮”

這種教育方式看上去很科學,用實際行動讓孩子明白“吃不了讀書的苦,就要吃生活的苦”這個道理,進而激發孩子的學習欲望。

出發點沒錯,但家長卻忽略了幾個問題:

首先,孩子為啥會厭學?僅僅是因為覺得讀書苦讀書累嗎,在學習過程中有沒有遇到什麼困難,比如分離焦慮?

在沒搞清楚孩子厭學原因之前,盲目地給孩子“用刑”,怎麼能确定孩子是醒悟了而不是因為不想吃苦受累而暫時妥協?

其次,“治療效果”是否能夠持續?學習是一個長期的過程,撿垃圾帶來的那點學習動力,能夠支撐孩子走多久?

最後,這種做法會不會讓孩子形成職業歧視?在很多人眼裡,撿垃圾是件很丢臉的事,跟垃圾相關的職業也是低等職業。

這就是一個誤區,現實中很多“撿垃圾”的人都在悶聲發大财。Mommy的一個親戚,專門從事廢品回收生意,一年收入上百萬。

“不好好讀書,以後隻能去撿垃圾”這種觀念本身就是錯的,職業不分貴賤,任何職業隻要做好了都能發光發熱。而且讀書的目的也不是為了過上體面的生活,而是幫助我們成為更好的自己。

家長期望通過“勞其體膚”來讓孩子明白生活的真相,這沒有問題,但期望由此能治好各種厭學症,一勞永逸地解決問題,不太現實。

想要孩子好好讀書,家長還是需要從孩子自身的需求出發,耐心引導孩子,教育這條路是沒有捷徑可走的。