無論什麼年代,新舊之争一直都是讓大家熱議的話題,清代的戴延年就覺得推陳出新這一行為饒有别緻,雖說自古新舊的争端總是新者赢得了勝利,但也有一次例外。曆史上有一個有名的案子,那就是北京古城牆被拆,在這件事情上,新舊之争有了不同的反轉。郭沫若主張拆掉北京古城牆,林徽因對他撂下狠話,多年後果然應驗

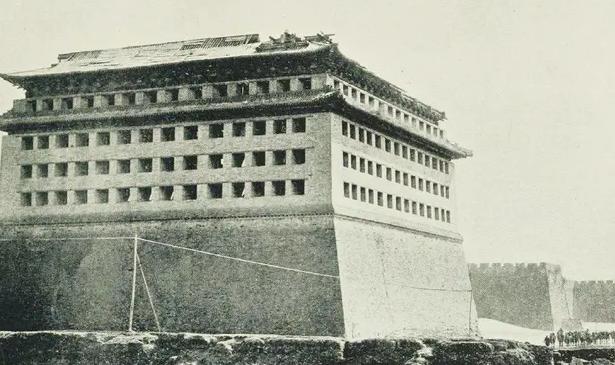

雖說北京古城牆曆史悠久,從元代直至民國,但是在建國後的五十年代初期,古城牆的去留依舊引起學術界的争端,全國各地都在整舊立新,不知這古城牆應該如何處置。而這件事最後的結果,永遠地改變了古都北京整體的曆史風貌,讓這個曆盡風沙、矗立了七百多年的古城牆消失在曆史的長河之中。

在這件事中,創新派主張拆掉古城牆,因為它阻礙了交通,而交通就是經濟發展的前提。不過,古城牆依舊具有着極其重要的曆史價值,是以當時的人們分成了兩派。在郭沫若看來,城牆隻是古代的一種防禦措施,用來阻擋敵軍,而現在新中國成立了,古城牆自然失去所有的價值,同時,北京是中國的首都,經濟發展和交通的建立耽誤不得,不能被古城牆所阻礙。

與郭沫若站在一派的人們都覺得應該拆掉古城牆,發展城市交通,建造公路,進行一場徹徹底底的改造。當時的國情就是這樣的,國家需要發展,是以這一派也得到了大多數人的支援。但是同時也有人反對,比如作家林徽因和她的丈夫梁思成,他們稱為主留派。因為梁思成身為建築學家,本身就酷愛建築,是以對這些建築十分愛惜。二戰時期,他也憑着這份真摯的熱愛,成功地阻止了美軍對奈良和京都的轟炸,日本人也尊稱梁思成為古都恩人。

而林徽因不僅是一名作家,也是一個建築學專家,是以在這一問題上,兩人統一戰線。古城牆是民族的象征,是曆史古都不可拆除的一部分,其曆史價值等同于萬裡長城,尤其是中國儲存下來的古都遺址本就不多,作為一個擁有五千年曆史的文明古國,保留這個古城牆不僅是出于建築價值的考慮,還是一種民族使命感。

可當是大勢所趨,局勢幾乎已定,全國上下都在反封建反成舊十分偏激,保護古迹的行為很容易被扣上殘留封建派的帽子。但是林徽因和梁思成依舊沒有放棄,他們上下奔走,拜訪了許多官員,盡最大的努力希望留下古城牆。

梁思成和陳占祥在1950年2月共同提出“梁陳方案”,這一方案的提出也代表梁思成的保護心切,并且也是他在建築學上極為大膽的一個行為。可是,雙方仍舊争論不休,林徽因甚至是以患了肺病,終日纏綿病榻。但是最終仍舊拆毀了古城牆,他們還是沒有把這個古迹護下來。林徽因氣得撂下狠話,她說日後哪怕複原了這個古城牆,也不再具有曆史的厚重了。

自此之後,古城牆就變成兩段斑駁破敗的斷垣頹壁,雖說這個争論最終結束了,但是曆史中的變化不會停止。多年之後,林徽因當初說的話果然應驗,旅遊業的發展讓古城牆的作用被發掘了出來,并且也真的開始決定複建。雖說最後建出了一段新的城牆,但也并不是同樣的東西了,反而與整個北京古城格格不入。

這件事情也讓我們警醒起來,在發展經濟、為現代文明付出的時候,我們也不要忘了保護文明古迹。很多時候,拆除并不是必須的,文明古迹具有曆史價值,承載着我們的過去和起源,如果日後隻能在影視作品中看見被複原的古迹,那真是一種悲哀。