《書法課程》

見諸筆墨 | 達于心靈

不可一日無此君

文化核心 | 中國書法 | 最高藝術

【吟詩誦詞】

第48期

吟詩誦詞 | 荀子:道雖迩,不行不至;事雖小,不為不成

【原文注譯評】

修身篇

荀子

【原文】

見善,修然必以自存也〔1〕;

見不善,愀然〔2〕必以自省也。

善在身,介然〔3〕必以自好也;

不善在身,讖然〔4〕必以自惡也。

故非我而當者,吾師也;

是我而當者,吾友也;

谄谀我者,吾賊〔5〕也。

故君子隆師而親友,以緻惡其賊。

好善無厭,受谏而能誡,雖欲無進,得乎哉!

小人反是,緻亂而惡人之非己也,緻不肖而欲人之賢己也,心如虎狼、行如禽獸而又惡人之賊己也。

谄谀者親,谏争者疏,修正為笑,至忠為賊,雖欲無滅亡,得乎哉!

《詩》曰:“噏噏呰呰,亦孔之哀。謀之其臧,則具是違;謀之不臧,則具是依〔6〕”。此之謂也。

【注釋】

〔1〕修然:整饬的樣子。存:察,審查。

〔2〕愀(qiǎo)然:憂懼的樣子。

〔3〕介然:堅固的樣子。

〔4〕讖然:意思是如同有災害在身。讖,同“災”。

〔5〕賊:害。

〔6〕“噏噏(xī)”六句:此處引自《詩經·小雅·小吳》。噏噏,附和的樣子。呰呰(zǐ),诋毀、诽謗的樣子。呰,同'訾'。孔,很,十分。臧(zānɡ),好,善。具,俱,都。

【譯文】

見有善行,一定要恭謹自查,自己是否也有此善行;

見到不善的行為,一定要驚心警惕,檢討自己是否也有此不善。

自己身上的善,一定要固守;

身上的不善,一定要畏惡它如同災禍。

是以批評我而所言恰當的人,是我的老師;

贊譽我而所言恰當的人,是我的朋友;

獻媚阿谀我的人,是害我的讒賊。

是以君子尊崇老師而親近朋友,對于讒賊則深惡痛絕。

愛好善而永不知足,聽到規谏而能戒惕,即使想不長進也做不到啊!

小人正好相反,極為悖亂而厭惡别人批評自己,極為不肖卻希望别人認為他賢能,心像虎狼一樣,行如禽獸一般,卻厭惡别人視他為讒賊。

親近阿谀奉承之輩,疏遠直言相谏者,把修正規勸的行為視為譏笑,把直谏忠誠的人視為讒賊,這樣的人想不滅亡也做不到啊!

《詩經》說:“同那些阿谀之徒一拍即合,對那些谏诤者厭惡诋毀,這是多麼可悲啊!好的意見統統不聽,不好的意見卻全部聽從”。說的就是這種人。

扁善之度〔1〕,以治氣養生則後彭祖〔2〕;以修身自名則配堯、禹。

宜于時通,利以處窮〔3〕,禮信是也。

凡用血氣、志意、知慮,由禮則治通,不由禮則勃亂提侵〔4〕;

食飲、衣服、居處、動靜,由禮則和節〔5〕,不由禮則觸陷生疾〔6〕;

容貌、态度、進退、趨行,由禮則雅,不由禮則夷固僻違、庸衆而野〔7〕。

故人無禮則不生,事無禮則不成,國家無禮則不甯。

《詩》曰:“禮儀卒度,笑語卒獲〔8〕”。此之謂也。

〔1〕扁善:無所往而不在之善的法則。扁,通'遍'。度:道。

〔2〕後:這裡是追随的意思。彭祖:傳說中的老壽星,年八百歲。

〔3〕窮:困境。

〔4〕勃亂:昏亂。勃,通'悖'。提侵:松弛緩慢。

〔5〕由:遵循。和節:合适,協調。

〔6〕觸陷生疾:意思是一舉一動都會發生毛病。

〔7〕夷固:傲慢。僻違:偏邪不正。

〔8〕“禮儀”兩句:此處引詩出自《詩經·小雅·楚茨》。卒,盡,完全。獲,得當。

君子有無往而不善之道,用它來治氣養生,則壽命可追随彭祖;用它來修養品德,那名聲就可同堯、禹相比。

既适宜于通達之時,也适宜于窘困之時,隻有禮和信。

大凡血氣、志意、思慮,依禮就和諧通暢,不依禮則悖亂弛怠;

飲食起居、言談舉止,依禮行事就得體合适,不依禮則一舉一動都會發生毛病。

容貌、儀态、進退、疾走、慢行,有禮就雍容儒雅,無禮則倨傲偏邪、庸俗粗野。

是以人不守禮就沒法生存,做事沒有禮就不能成功,國家沒有禮則不安甯。

《詩經》說:“禮儀如果完全合乎法度,言談笑語就會得當”。說的就是這個意思。

以善先人者謂之教,以善和〔1〕人者謂之順;

以不善先人者謂之谄,以不善和人者謂之谀。

是是、非非〔2〕謂之知,非是、是非謂之愚。

傷良曰讒〔3〕,害良曰賊。是謂是,非謂非曰直。竊貨曰盜,匿行曰詐,易言〔4〕曰誕。

趣舍〔5〕無定謂之無常,保利棄義謂之至賊。

多聞曰博,少聞曰淺;多見曰閑〔6〕,少見曰陋。難進曰偍〔7〕,易忘曰漏。少而理曰治,多而亂曰秏〔8〕。

〔1〕和:附和,響應。

〔2〕是是、非非:意思是能辨識是非。是,正确的。非,錯誤的。這裡的第一個“是”和“非”作動詞用,表示肯定和否定的意思。

〔3〕讒:用言語陷害人、攻擊人。

〔4〕易言:輕易說話,說話輕率。

〔5〕趣舍:取舍。趣,通“取”。

〔6〕閑:娴雅。

〔7〕偍(tí):遲緩。

〔8〕秏(mào):通“眊”,昏亂。

用善引導人的是教誨,用善響應人的是和順;

用不善引導人的是谄佞,用不善附和人的是阿谀。

能辨識正确的為正确、錯誤的為錯誤叫做明智,認正确的為錯誤、錯誤的為正确叫做愚昧。

傷害好人叫做陷害,陷害好人叫做奸賊。堅持對的就是對的、錯的就是錯的是正直。偷東西的是盜賊,隐瞞自己行為的是欺詐,輕率亂言的是放誕。

取舍沒有定準的叫做無常,為了利益放棄道義的叫做至賊。

多聞者為廣博,少聞者為淺陋;多見者則娴雅,少見者則孤陋。進展艱難叫做遲緩,容易忘記叫做疏漏。遇事能舉其要而有條理叫做治,多而雜亂叫做秏。

治氣養心之術:

血氣剛強,則柔之以調和〔1〕;

知慮漸深,則一之以易良〔2〕;

勇膽猛戾〔3〕,則輔之以道順〔4〕;

齊給便利〔5〕,則節之以動止;

狹隘褊小〔6〕,則廓〔7〕之以廣大;

卑濕、重遲、貪利〔8〕,則抗〔9〕之以高志;

庸衆驽散,則劫〔10〕之以師友;

怠慢僄棄〔11〕,則炤〔12〕之以禍災;

愚款端悫〔13〕,則合之以禮樂,通之以思索。

凡治氣養心之術,莫徑由禮,莫要得師,莫神一〔14〕好。

夫是之謂治氣養心之術也。

〔1〕調和:調試和平。

〔2〕易良:平易溫良。

〔3〕猛戾:乖戾,乖張。

〔4〕道順:導訓。道,引導。順,通“訓”。

〔5〕齊給便利:都是快捷、不慎重的意思。

〔6〕褊(biǎn)小:心胸狹小。

〔7〕廓:開闊。

〔8〕卑濕:志意卑下。重遲:遲緩。

〔9〕抗:舉。

〔10〕劫:奪去。指用師友去其舊性。

〔11〕僄(piào):輕薄。棄:自暴自棄。

〔12〕炤:同“照”,明顯告之的意思。

〔13〕愚款:單純樸實。款,誠款。端悫(què):端正樸實。悫,樸實,謹慎。

〔14〕一:并一不二。在荀子的思想中,“一”通常指專一好禮,認為專一好禮則可以通于神明,達到神化之境。

調理性情、修養身心的辦法是:

血氣剛強的人,就用心平氣和來調和他;

思慮過于深沉複雜的人,就用平易溫良來和諧他;

性情勇猛暴躁的人,就開導他,使其馴順;

行動快捷急遽的人,就用恰當的舉止節制他;

氣量狹隘的人,就用開闊的思想擴大他;

志向卑下、思想遲鈍、貪圖小利的人,就用高遠的志向提升他;

低劣平庸不成材的人,就用良師益友幫助他;

懶散輕浮、自暴自棄的人,就用禍福之事來告誡他;

過分樸實單純的人,就用禮樂來潤色他。

大凡調理性情、修養身心,最直接的途徑是按照禮去做,最關鍵的是得到好的老師,最能發生神妙作用的是專心緻志。

這就是調理性情、修養身心的辦法了。

志意修則驕富貴〔1〕,道義重則輕王公,内省而外物輕矣。

傳〔2〕曰:“君子役物,小人役于物”。此之謂矣。

身勞而心安,為之;利少而義多,為之。

事亂君〔3〕而通,不如事窮君而順焉〔4〕。

故良農不為水旱不耕,良賈不為折閱〔5〕不市,士君子不為貧窮怠乎道。

〔1〕志意:志向。修:荀子書中常用語,表示修正、修煉、美好。

〔2〕傳:古書所傳之言。先秦典籍中常用“傳曰”表示引用古代的話。

〔3〕亂君:大國暴亂之君。

〔4〕窮君:小國窘迫之君。順:順利。這裡指順行道義。

〔5〕折閱:虧損出售。折,虧損。閱,賣。

志意修煉就會傲視富貴,崇尚道義就會藐視王侯,自思無所愧疚就不會為外物所動。

古書上說:“君子役使外物,而不為外物所支配”。說的就是這個意思。

身體雖然辛苦但心安理得,就去做;利益少而多合乎道義,就去做。

侍奉上國暴君而顯達,不如侍奉能順道而行的窘迫小國之君。

是以好的農夫不會因為洪澇、幹旱之災而不耕田,好的商人不會因為虧損而不做生意,士君子不會因為貧窮而懈怠于道。

體恭敬而心忠信,術禮義而情夫妻〔1〕,橫行〔2〕天下,雖困四夷,人莫不貴。

勞苦之事則争先,饒樂〔3〕之事則能讓,端悫誠信,拘守而詳〔4〕,橫行天下,雖困四夷,人莫不任。

體倨固〔5〕而心勢詐,術順、墨而精雜污〔6〕,橫行天下,雖達四方,人莫不賤。

勞苦之事則偷儒轉脫〔7〕,饒樂之事則佞兌而不曲〔8〕,辟違〔9〕而不悫,程役而不錄〔10〕,橫行天下,雖達四方,人莫不棄。

〔1〕術:法,遵行。夫妻:仁愛。人,通“仁”。

〔2〕橫行:廣行。

〔3〕饒樂:富足、享樂。

〔4〕拘守而詳:謹守法度、明察事理。

〔5〕倨:傲。固:固陋。

〔6〕順、墨:當作“慎”、“墨”。慎,慎到,戰國思想家,其學說本黃老、歸刑名,“尚法”、“重勢”。墨,墨翟,戰國墨家學說創始人,提倡節儉。精:當作“情”,性情。雜污:肮髒。這裡指非禮義之言。

〔7〕偷儒:苟且懶惰怕事。偷,偷懶。儒,懦弱。轉脫:婉轉推脫。

〔8〕佞兌:口才捷利。兌,通“銳”,行動快、疾。不曲:直取之,指毫不謙讓。

〔9〕辟違:邪惡。辟,邪僻。

〔10〕程役:通“逞欲”。錄:通“逮”,謹慎。

體貌恭敬而内心忠信,遵循禮義而内心仁愛,那麼走遍天下,即使不受重用而困于四夷之地,人們也沒有不敬重他的。

勞累辛苦的事則搶先去做,安逸享樂的事則讓給别人,端正樸實、誠實守信,謹守法度、明察事理,那麼走遍天下,即使遭受窮困到了四夷之地,也不會沒有人任用他。

體貌倨傲而内心權詐,遵循慎到、墨子的學說而内心雜亂污濁,那麼走遍天下,即使到處通達,人們也沒有不輕視他的。

勞苦的事就懶惰推脫,享樂的事就身手靈活毫不謙讓,僻邪而無誠信,一味追求自己的私欲而不知謹慎,那麼走遍天下,即使到處通達,人們也沒有不鄙棄他的。

行而供翼〔1〕,非漬淖也〔2〕;

行而俯項〔3〕,非擊戾〔4〕也;

偶視〔5〕而先俯,非恐懼也。

然夫士欲獨修其身,不以得罪于比俗之人〔6〕也。

〔1〕供:通“恭”,恭敬。翼:敬。

〔2〕漬淖(nào):陷在爛泥裡。淖,爛泥。

〔3〕俯項:低頭。

〔4〕擊戾:碰撞着東西。

〔5〕偶視:兩人同視,對視。

〔6〕比俗之人:普通人。

行走時恭敬小心,不是因為害怕陷在爛泥裡;

走路時低頭,不是因為害怕撞上東西;

兩人對視,先俯身行禮,并不是懼怕對方。

這乃是因為君子想要修養自身的品德,不想因為這個得罪于世俗之人。

夫骥一日而千裡,驽馬十駕則亦及之矣。

将以窮無窮逐無極與?

其折骨絕筋,終身不可以相及也;

将有所止〔1〕之,則千裡雖遠,亦或遲或速、或先或後,胡為乎其不可以相及也?

不識步道〔2〕者,将以窮無窮逐無極與?意〔3〕亦有所止之與?

夫“堅白”、“同異”、“有厚無厚”之察〔4〕,非不察也,然而君子不辯,止之也。

倚魁〔5〕之行,非不難也,然而君子不行,止之也。

故學曰:“遲彼止而待我〔6〕,我行而就之,則亦或遲、或速、或先、或後,胡為乎其不可以同至也?”

故跬步而不休,跛鼈千裡;

累土而不辍,丘山崇〔7〕成。

厭〔8〕其源,開其渎〔9〕,江河可竭;

一進一退,一左一右,六骥不緻。

彼人之才性之相縣〔10〕也,豈若跛鼈之與六骥足哉?

然而跛鼈緻之,六骥不緻,是無它故焉,或為之,或不為爾!

道雖迩,不行不至;事雖小,不為不成。

其為人也多暇日〔11〕者,其出入〔12〕不遠矣。

〔1〕止:終點,目的,止境。在儒家經典中,“止”字有特别的含義,指全身心專注追求的目标,比如射箭,其所射的箭靶就是'止'。所謂'止于至善'、'學之止'等都可從這一意義上了解。

〔2〕步道:道路。

〔3〕意:通“抑”,抑或。

〔4〕堅白、同異:指戰國名家惠施、公孫龍的學說,有堅石非石,白馬非馬,同者異、異者同等命題。有厚無厚:也是惠施的理論,講空間上的無限性問題。一說這是春秋鄧析提出的一個命題。

〔5〕倚魁:怪誕駭俗之行。倚,讀作“奇”。魁,大。

〔6〕“遲彼止”句:此處疑有脫文,姑且遵一般看法進行解釋。學曰,學者相傳此言。遲,待。

〔7〕崇:通“終”,最終。

〔8〕厭:塞。

〔9〕渎:溝渠。

〔10〕縣:同“懸”,懸殊。

〔11〕多暇日:指怠惰。

〔12〕出入:意思難通,依王念孫解作“出人”。

良馬一天走一千裡的路程,劣馬走十天也能達到。

想要走完無窮之路,追逐沒有終點的所在嗎?

這樣的話,即使走到骨折筋斷,一輩子也無法到達;

如果有止境有目的,那麼千裡雖遠,也隻是或慢或快,或前或後的問題,怎麼可能走不到呢?

不認識道路的人,是去走那無窮之路,追逐沒有終點的所在呢?還是有所止境?

“堅白”、“同異”、“有厚無厚”的辯說,不能說不精察,然而君子不去争論,因為君子有自己追求的目标。

怪誕駭俗的行為,不是不難做,但是君子不做,因為君子有自己追求的目标。

是以古語相傳,學習好比行路。得路之人,在前面等着我,我便努力地追趕上去,那麼或早或晚、或先或後,怎麼會不到達同一個地方呢?

是以一步一步不停地走,即使是跛足的鼈,也可以抵達千裡;

一層一層積累不停,平地最終也能變山丘。

堵塞住源頭,開通溝渠,江河也會枯竭。

一會兒前進,一會兒後退,一會兒左,一會兒右,六骥也到達不了遠處。

人和人之間才性的差異,哪裡會有跛鼈和六骥的差異那麼大!然而跛鼈能夠到達,六骥不能到達,這并沒有其他的原因,隻是因為有的做,有的不做啊!

道路雖近,不走就不可能到達;事情雖小,不做就不會成功。

那些整日遊手好閑的人,他的成就就不會超出常人多遠了。

好法〔1〕而行,士也;

笃志而體〔2〕,君子也;

齊明〔3〕而不竭,聖人也。

人無法,則伥伥然〔4〕;

有法而無志其義,則渠渠然〔5〕;

依乎法而又深其類〔6〕,然後溫溫然〔7〕。

〔1〕法:禮法。

〔2〕笃:堅定。體:實行。

〔3〕齊明:這裡指智慮靈活。

〔4〕伥伥然:無所适從的樣子。

〔5〕渠渠然:無守、局促不安的樣子。

〔6〕深:深知。類:統類,指能按禮法去類推,掌握各種事物。

〔7〕溫溫然:潤澤之貌。這裡指優遊不迫。

愛好禮法而能依其行事的,是士;

志向堅定而能身體力行的,是君子;

智慮靈活而不枯竭的,則是聖人。

人沒有禮法,則無所适從;

有法而不知其深義,則茫然無所遵從;

依據禮法,又能深明其統類,然後才能優遊不迫啊!

禮者,是以正身也;

師者,是以正禮也。

無禮,何以正身?

無師,吾安知禮之為是也?

禮然而然,則是情安禮〔1〕也;

師雲而雲,則是知若師也。

情安禮,知若師,則是聖人也。

故非禮,是無法也;

非師,是無師也。

不是師法而好自用,譬之是猶以盲辨色,以聾辨聲也,舍亂妄無為也〔2〕。

故學也者,禮法也。

夫師,以身為正儀而貴自安者也〔3〕。

《詩》雲:“不識不知,順帝之則〔4〕”。此之謂也。

〔1〕情安禮:意思是,好像天性所安,不是後天學的。

〔2〕舍:除了。亂妄:悖亂狂妄。

〔3〕正儀:正确的标準,即典範、表率。自安:自己安心于此。

〔4〕“不識”兩句:此處引詩見于《詩經·大雅·皇矣》。帝,老天。

禮,是用來端正身心的;

老師,是用來端正禮法的。

沒有禮,用什麼來修正自己的行為?

沒有老師,我怎麼知道禮是這樣的?

禮是怎樣規定的就怎樣做,這就是天性安于禮;

老師怎樣說就怎樣做,這就是智慧同老師一樣。

能做到情安于禮,智慧如同老師,這就是聖人。

是以,違背禮,就是不以法度為法度;

違背老師,就是不以老師為老師。

不遵照師法的教導和規定去做,而喜歡自行其是,這就好像讓瞎子辨識顔色,讓聾子辨識聲音,除了悖亂狂妄之事,幹不出别的了。

是以學習的根本之處,在于禮法。

至于老師,則是以其言行來給人們做表率的,最為可貴的是教人們安心這樣去做。

《詩經》上說:“不知道為什麼要這樣做,然而它是符合老天的自然法則的”。說的就是這個意思。

端悫順弟〔1〕,則可謂善少者矣;

加好學遜敏〔2〕焉,則有鈞〔3〕無上,可以為君子者矣。

偷儒憚事,無廉恥而嗜乎飲食,則可謂惡少者矣;

加惕悍〔4〕而不順,險賊而不弟焉,則可謂不詳〔5〕少者矣,雖陷刑戮可也。

老老〔6〕而壯者歸焉,不窮窮而通者積焉〔7〕,行乎冥冥〔8〕而施乎無報,而賢不肖一焉。

人有此三行,雖有大過,天其不遂乎!

〔1〕順弟:遜順孝悌,尊敬長者。順,依順。弟,同“悌”。

〔2〕遜敏:謙遜靈活。

〔3〕鈞:通“均”,相等。

〔4〕惕悍:放蕩兇悍。惕,同“蕩”。

〔5〕詳:通“祥”,吉利。

〔6〕老老:以老者之禮敬老。

〔7〕窮窮:逼迫窮境之人。這裡的第一個“老”、“窮”都做動詞用。通:賢能的人。

〔8〕行乎冥冥:意思是行事不務求人知。

端正樸實,尊重長者,可說是好青年啊!

如果再加以謙虛勤學,那就隻有與他平等的人,而沒有能超過他的人了,他就可以成為君子了。

怠惰苟且,膽小怕事,沒有廉恥而又好吃懶做,可說是壞青年了;

加之放蕩兇悍不遜順,陰險害人而不尊敬長者,那就是不吉利的人了,即使遭到刑罰殺戮也是應該的。

尊敬長者,壯年人就會歸附他;

不輕視逼迫處境窘迫的人,那麼賢能的人都會聚集過來;

做了好事不求人知,對人施恩也不求報答,這樣無論是賢人還是不肖之徒都會慕名而來親附他。

人有以上三種品行,縱是遇上大禍,老天爺也不會讓他陷于禍患。

君子之求利也略〔1〕,其遠害也早,其避辱也懼,其行道理也勇。

君子貧窮而志廣,富貴而體恭,安燕〔2〕而血氣不惰,勞勌而容貌不枯〔3〕,怒不過奪,喜不過予。

君子貧窮而志廣,隆〔4〕仁也;富貴而體恭,殺勢〔5〕也;安燕而血氣不衰,柬理也〔6〕;勞勌而容貌不枯,好文〔7〕也;怒不過奪,喜不過予,是法勝私也。

《書》〔8〕曰:“無有作好,遵王之道。無有作惡,遵王之路〔9〕”。此言君子之能以公義勝私欲也。

〔1〕略:疏略,不斤斤計較。

〔2〕安燕:安閑,閑居。

〔3〕勌:疲勞,疲倦。枯:通“梏”,苟且,随便。

〔4〕隆:尊重。

〔5〕殺(shài)勢:不以勢欺人。殺,減弱。

〔6〕柬:挑選,選擇。理:禮。

〔7〕好文:指注重禮儀。文,原文作“交”,因形近而誤,依上下文義改,禮儀,文明。

〔8〕《書》:指《尚書》。

〔9〕“無有”四句:此處所引見《尚書·洪範》。作好,個人的喜好。作惡,個人的憎惡。道,路。這裡指先王制定的禮儀。

君子對于謀求私利很不在意,對于禍害早早遠離,對于恥辱警惕而回避,對于道義所在,又極其勇毅去擔當。

君子貧窮卻志向廣大,富貴卻恭敬有禮,安閑的時候血氣不懈怠,勞倦的時候容色不輕慢随便,發怒的時候不過分處罰,高興的時候不過分賞賜。

貧窮而志向廣大,是因為尊崇仁愛;富貴而恭敬有禮,是不以勢驕人;安閑的時候血氣不懈怠,是按照禮儀所宜去做;勞倦的時候容色不輕慢随便,是注重禮儀;生氣的時候不過分處罰,高興的時候不過分賞賜,是能以禮法克制私意。

《尚書》說:“不要憑着個人的喜好辦事,要遵照先王的正道去做。不要憑着個人的憎惡辦事,要遵照先王的禮儀去做”。這是說君子能用公義戰勝私意了。

【評析】

這是一篇專門論述修身之道,即如何進行道德修養以及最後所達到境界的文章。

文章首先指出,修身養性是一件關系到個人安危、國家存亡的大事。然後指出,君子有所謂“遍善之度”,即無往而不善之道,用此可治氣養心,可修身自強,其功堪稱重大。這“遍善之度”就是禮。在談到具體的修養方法時,文章指出修身養心之術,“莫徑由禮,莫要得師,莫神一好”,強調了禮的正身作用與師的正禮作用在修身中的重要作用,以及堅持不懈、用心專一的重要性。最後指出,具備了道德修養的人,就能夠做到驕富貴、重道義、輕王公,走遍天下而受人尊敬,并獲得上天的福佑。

【荀子】

荀子(約公元前313-前238),名況,漢族,趙國猗氏(今山西安澤縣)人,戰國末年著名思想家、文學家、政治家,儒家代表人物之一。時人尊而号為“卿”,西漢時因避漢宣帝劉詢諱,因“荀”與“孫”二字古音相通,故又稱孫卿。著有《荀子》。

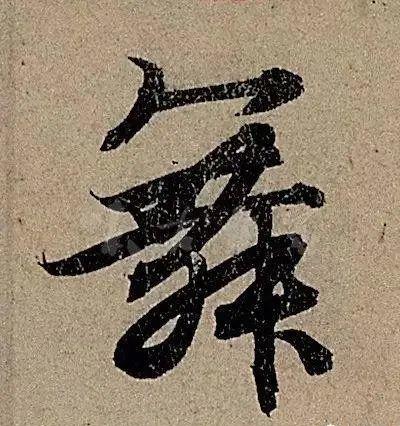

趙孟頫《前赤壁賦》超清單字

書法 發現心靈的美好

思接千載 視通萬裡 心遊萬仞 精骛八極