這兩天,在網上看到一則讓人感到惋惜的新聞。

一名年僅14歲的男孩小盧,在家吞服農藥自殺,雖然家人及時送醫搶救,但最終還是因為呼吸衰竭而去世。

14歲的孩子,花骨朵的年紀,為什麼這麼想不開呢?

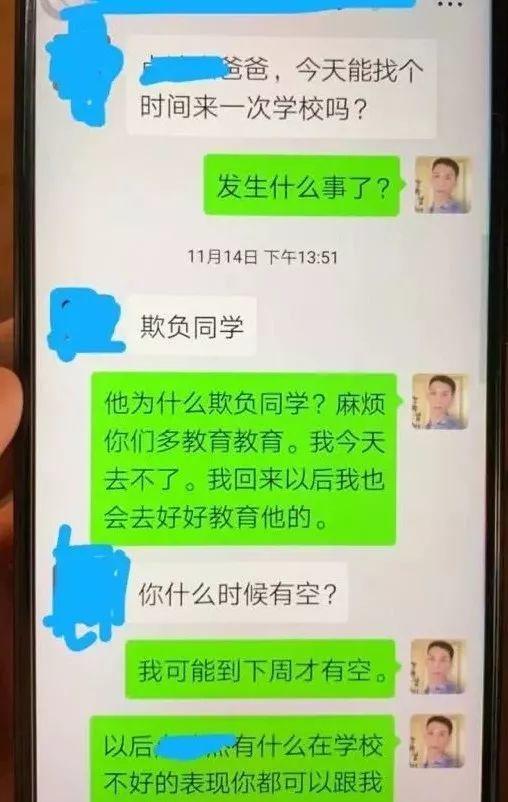

原來,事發當天,小盧的爸爸接到了老師的資訊,說小盧在學校欺負同學,讓他到學校溝通一下,也就是我們平常說的“見家長”。

小盧爸爸當時沒時間去,于是跟老師約定過幾天再面談。

下午,小盧放學回家時,一副郁郁寡歡的樣子。

小盧爸爸想起老師的微信,跟兒子進行一番溝通,不料小盧堅稱自己沒有錯,自己一個人跑了出去。

當家裡人找到他時,已經喝下了半瓶敵草快(與百草枯齊名),奄奄一息。

小盧去世後,家裡人上學校讨個說法,他們認為小盧是遭到了校園欺淩才想不開的,而學校方面則認為小盧的死與校園欺淩無關。

孰是孰非,如今尚在調查中,我們難以評判。

隻是,在這次的悲劇中,能看到的一點是:小盧的父母,對小盧的關心真的太少太少了。

小盧的父母長期在外地打工,小盧從小就跟爺爺奶奶一起生活。5年前,小盧父母離婚後,他與雙親相處的時間更少了。

小盧爸爸也說過:

“我長期在外地打工,對孩子的關心比較少,這幾天去學校了解狀況後發現,他在學校長期被學生欺淩。”

當一個孩子,從小就沒有得到父母充足的陪伴,那麼在他的成長過程中,很容易變得焦慮、自閉,缺乏安全感。

心理學家林文采老師認為:“心理營養沒有被滿足的孩子,一生都在尋覓。”

缺少父母陪伴和關愛的童年,将給孩子的一生,烙下深刻的傷痕。

他們無助、迷茫,痛苦無處訴說,内心遠比正常長大的孩子脆弱。

02

不管開不開心

我都不會告訴父母

前段時間,一位當老師的朋友,給我說了一件事。

她隔壁班有個女生,帶了拳頭大的小玩偶回學校,結果睡了個午覺就不見了。

查了一圈,最後在一個男生放書的箱子裡找到,但是男生矢口否認是他拿的。

因為這個男生平時成績不好,又整天鬧事,該班的班主任沒有去查監控,就先入為主認定是男生的錯,把男生叫到辦公室做思想教育,見男生“嘴硬”,直接叫了家長。

而男生的爸爸一進辦公室,當場就對着兒子一個耳光下去,大罵自己怎樣生了個偷東西的兒子,是誰教的他,聲音大得整棟樓都能聽見。

男生捂着臉,眼睛都紅了,可還是一口咬定“不是我幹的!”

還是朋友他們這些旁觀的老師覺得不太對勁,建議查一下監控,這才發現,原來是另一個女生拿走了玩偶,然後丢到男生的箱子裡。

真相大白了,班主任尴尬地對男生和家長道歉,而男生的爸爸啥都沒說,直接離開學校。

而男生則是追着他爸的背影,大聲質問:“你怎麼就不能信我一點!”

朋友說,她真的為那個男生感到心疼,這種不被父母信任的感覺,她有過類似的遭遇,能感同身受,就好像全世界都沒有了自己的容身之地。

每逢惡性事件發生,總會有家長納悶,雖然自己因為各種原因無法時刻陪伴孩子,但孩子被欺負了,還是可以告訴他們的,怎麼就什麼都不說呢?

這一切,往往就是因為父母的做法,讓孩子感到自己不被信任,是以孩子也不願意跟父母分享了。

《奇葩說》曾有一個題目是:“你在外面過得不開心,會不會告訴父母?”

大多數網友都不會說,而是咬緊牙關死撐着,因為說出來了,父母也會認為“這沒什麼”。

在父母身上得不到支援的孩子,嚴重缺失安全感,等他們長大了,遇到困難時,會比常人更容易崩潰。

而嘉賓高秋梓,與大多數人正好相反:

“不管開心不開心,我都會告訴我爸媽,因為不管發生什麼,他們都會接住我。”

這就是個在充滿愛和信任裡長大的幸福孩子。

這樣的孩子,始終認定會有人給自己托底,無論遇到什麼困難,自己都不是孤身作戰,是以有更大的勇氣面對一切挑戰。

《麥兜的故事》裡,麥太對麥兜說過一段特别動人的話:“全世界的人不愛你,我都隻愛你;全世界的人不信你,我都隻信你。”

如果我們希望孩子能夠幸福地長大,首先要給孩子無條件的愛、信任和支援。

03

即使與全世界為敵

爸媽也一定站在你身邊

在電影《墊底辣妹》中,女主角沙耶加學習成績很糟糕,還沾上不良習慣。

可這麼一名“壞女孩”,最後卻考上了名校,憑什麼?

因為她有一個給予她愛、信任和支援的好媽媽。

沙耶加說自己要考名校,所有同學和老師都嘲笑她,而她媽媽則是全力支援她去補課,為此,還去兼職打工。

因為晚上還得補課學習,沙耶加熬不住了,在課堂上睡了一覺,老師指責她,而媽媽則是相信女兒不是故意的。

在這部電影裡,最讓人感動的,是媽媽對老師說的這番話:

“我是被媽媽責罵,覺得自己是無能的人,很多可能性都被限制着活過來的。是以我想讓孩子們做高興的事,不管周圍人怎麼說,就算與全世界為敵,我一定會在她的旁邊。”

父母無條件的支援和信任,就是孩子最大的底氣。

孩子就像是一粒種子,這粒種子有着自己的生命力,但是它還需要足夠的心理營養,才能生根發芽,更好地茁壯成長。

如果孩子獲得的心理營養不充分,主要會有以下三種表現:

1、情緒不穩定,如易怒、愛發脾氣;

2、人際關系差,如不愛跟父母、朋友交談;

3、有行為偏差,如自殺、自殘等。

文章開頭的小盧,就是心理營養不足的典型;沙耶加則是被充足的心理營養滋養長大的孩子。

李玫瑾教授曾經說過:“孩子還小的時候,(父母)一定要自己帶。”

孩子越小,父母的陪伴就越重要。

當一個孩子擁有足夠的心理營養,去滋養他的生命,那麼其生命力也就自然而然地綻放,有足夠的力量,去追尋自己所想要的一切。

04

孩子小的時候

父母一定要親自帶

我們該如何給予孩子足夠的心理營養?

孩子出生0-3個月時,他需要的是無條件的接納,是需要父母把他看做NO.1 in life(生命中至重)。

簡單地說,就是

孩子餓了,就要及時給吃的;

冷了,就要及時穿衣;

拉便便了,就要及時換尿布……

這時候的孩子,需要的是父母無微不至的呵護。

而從4個月開始,孩子将邁進一個新階段,想要分離、獨立,此時更需要安全感。

安全感,來源于爸爸媽媽關系穩定。

有沖突、有争吵,最好不要出現在孩子面前。

如果在孩子面前吵架了,也要讓孩子意識到,父母有能力解決這個問題。

否則,孩子會記着這次的沖突,企圖将一切恢複正常,可他們沒有這個能力,于是會變得焦慮、無助,失去安全感。

是以說,父母恩愛,就是最好的家教。

4-5歲的孩子,開始有“我”的意識,這時候他們需要父母的肯定、贊美和認同。

這個年齡的孩子,一般會十分活潑,對世界充滿探索的欲望。他們可能會做出挖泥土、捉蟲子等讓人啼笑皆非的事情,但這也是他們了解世界的一種方式。

這時候,父母可别責怪孩子“怎麼弄得這麼髒”。

相反,更我們應給予正面的肯定。

比如孩子彈琴了,就誇他聽起來讓人心曠神怡;

孩子在家幹了家務,就誇他衣服疊得好、地拖得幹淨……

6-7歲的孩子,需要的是學習、認知和模範。

這也是言傳身教的好時機,你想讓孩子成為怎樣的人,就做給他看。

你想讓孩子愛上讀書,就在他旁邊看書;

想要孩子學習書法,就自己寫給他看。

哈佛心理學家吉爾博特說:“十年以後,你不會因為少做了一個項目而遺憾,但你會因為沒有多陪孩子一個小時而遺憾。”

孩子的成長,就像一場直播,每天都有新的劇情,錯過了,就沒有看重播的機會。

孩子在不同階段,需要的心理營養是不一樣的。

父母應該做的,就是充分地給予足夠的心理營養。

如果沒有被滿足,孩子往後的一生都将尋覓那個缺失的心理營養。

如果沒能從一開始就給予孩子心理營養,那麼就從現在開始做起。

隻要你意識到,任何時候開始都不算太晚。