有一條冷知識顯示中國曆朝曆代的首都均以北方城市居多,特别是明清之後基本穩定在北京。雖說民國時期曾短暫定都南京,但是新中國之後還是遷回了北京。大概中國城市圈還是隻有北京都擔此重任了。

不過其實新中國剛成立之時,黨中央确實糾結過要選哪座城市擔任首都。備選名單從南到北一共選出了11個城市。

經過反複衡量比較,最終頭銜還是花落北京。那麼這又是為什麼呢?為何大家還是對北京情有獨鐘呢?我們從那11個候選城市的競争中大概可以窺探一二。

11個城市比較

首先我們要知道最早考慮定都問題是在1949年。由于原先在南京的民國政府已經倒台,是以黨中央急需尋找一個新的城市作為首都來帶領中國的發展。

而在在黨中央的備選名單中,北京、南京、西安、重慶、上海、哈爾濱、延安、洛陽、成都、廣州、開封等11個城市均在其考慮範圍之列。

這些城市有的是和革命有着不解之緣,有的是經濟發展實體,還有的在曆史上就做過首都。他們各個都具有自己獨特優勢和魅力,擔此重任應該不成問題。可是中國的首都隻需要一個就好了,那麼在這麼多五花八門的城市挑選中最适合的那個,一定要設定些許門檻了。

其實也不難選擇,中國既然要定首都,首要考慮時肯定是地理環境和所處位置,不能讓它處于山區或是偏僻地帶,最好是交通發達的咽喉要道,這也才能攻守兩防。

另外中國南北地區跨度較大,發展也極不平衡,作為首都城市隻有設定在南北交會處才能更好兼顧南北區域。

是以這樣一看像是重慶、上海、哈爾濱、廣州、成都等城市紛紛都隻能落選,他們有的太往南,有的太過北,有的則在山城,作為首都隻會帶動地區發展,而無法把格局放眼到全國。顯然還是不妥的。

其次定都還要考慮經濟發展情況。首都城市經濟、人口以及氣候溫度都在适宜情況内。南方一些城市雖說經濟發達,但夏天酷暑炎熱;而像哈爾濱等北方城市雖說已經發展成重工業城市,但冬天刺骨凍人,恐怕均不适宜長期居住和辦公。

另外像延安等城市雖說是紅色革命的根據地,但其城市經濟建設跟不上,而且文化底蘊不夠深厚,還是吃了曆史的虧。

而相反是洛陽、開封等城市,雖然曆史上他們都曾是都城,但那都是千年之前的事情,唐宋之後這兩座城市都已逐漸走向末路。到現在他們的發展甚至都比不上那些興起的上海、廣州等新型城市。是以無奈之下,他們也隻能排除在外。

是以綜合考慮下,能進入最後“總決賽”的無非就是北京、西安和南京三座城市。那麼北京就是在他們之中脫穎而出的呢?

北京脫穎而出

首先被淘汰的就是南京。作為六朝古都的南京,曆史人文底蘊盡顯豐厚。而且在剛過去的民國時代裡它也剛好就是首都,當時幾乎所有優厚資源都集中在南京。但這點也恰恰是黨中央将南京排除在外的考慮。

畢竟國民黨反動派是否還有殘存勢力尚且藏在大陸我們不得而知,是否會死灰複燃也是我們所擔心的。而且作為曾經的首都,南京一定是他們第一個想到奪回的地方。

是以,如果繼續将南京作為首都的話,很難保證他們會不會有卷土重來的報複心态。是以南京城不但不能繼續待下去,而且還要将其資源重新調整整合。

是以我們看到1949年後,中國政治中心、文化中心都在陸續北遷,南京的一些高校、醫院都已經進行過重新的整合。這些都是我們黨中央高瞻遠矚的做法,為的就是防止國民黨的反攻。

而與此同時,黨中央還考慮一些曆史原因,南京雖然是六朝古都,但是所建立的每個王朝都是“短命”王朝。也不知道這隻是巧合還是一種詛咒,但是黨中央選擇首都之時還是決定避開南京為好。

其次就是西安。11朝古都的西安更不會差過南京,而且西安作為中國大唐朝的首都曾經創下一過一段長達數百年的輝煌曆史。

作為中國最中原的中心地帶,西安交通便利,四通八達,而且深厚的曆史、文化底蘊超乎想象。文人出身的毛主席又怎麼可能忽略西安的雅韻呢。是以論背景、論實力、論曆史,如果把新中國首都遷回大唐盛世之地又何嘗不可呢?

其實,當時黨中央也确實在西安和北京之間搖擺不定,有着如此強勁的對手,北京幾乎是險勝的。據說,甚至到最後投票階段西安是僅以一票之差才敗于北京的。那麼這一票是差在哪裡呢?

客觀來說,就是差在地理位置上。當時建立立的中國根基還不夠穩固,急需“老大哥”蘇聯的援助。而蘇聯橫跨亞歐大陸,地理位置上在中國再往北的方向。

相比而言北京比西安更偏北一點,也就是說北京離蘇聯更近一點。到時候不管是蘇聯代表來北京通路,還是毛主席去往蘇聯通路都更為友善一點。

而且中國的軍事和工業中心已經坐落在中國的東北區域,蘇聯援建項目也大都定在和其相鄰的黑龍江省份。是以将首都定在偏北的北京就可以更好的監督和管理這些軍事地盤。這些都是黨中央從大局觀方面所做的考慮。新中國更需要一個偏北城市來做好集權和治國的工作。

此外還有個考慮是來自它們的解放曆程。西安是在1949年5月份解放軍強渡渭河攻入的西安城,和敵人耗時6個小時才解放的西安。剛解放的西安和其他城市一樣都是百廢待興,需要我們的黨中央和人民一起攜手共創繁榮的。

至于北京則是1949年1月份由于傅作義的投降而和平解放的,北京很多建築和人員都沒有巨大的傷亡,一些曆史遺迹也儲存十分完好。比起西安,北京似乎可以更快趕上發展的腳步。

小結:

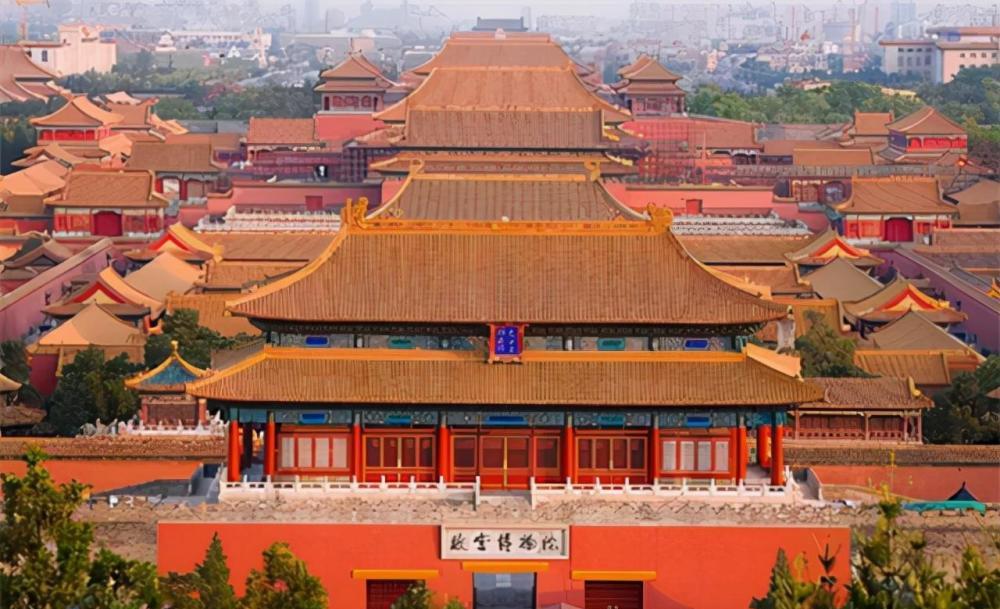

綜上所述,經過再三的比較之後,新中國首都的位置還是花落北京。這個擁有着千年曆史的城市,曾經數度成為中國封建王朝的首都。它是北方政權的中心地帶,亦是中國華北平原的咽喉部位。

況且北京得天獨厚的地理和曆史環境讓它看上去更像是一個大氣磅礴的城市,從古至今在它身上似乎都在背負不同的曆史使命。特别在明清時代裡它曆經數位帝皇的更疊,見證了中國百年裡道不盡的變遷,在這裡留給人民更多印象是中國龍脈的印鑒。

曆史上北京我們沒辦法忽略,而今天北京我們同樣沒辦法遺忘。在這裡,中國曾走入西方列強的征戰,到最後中國又從解放戰争中走出來,其中不過百年時間我們仿佛經曆幾個世紀之久,但中國從未曾倒下。

1949年,我們把新中國首都再次遷回到了北京,讓這座城市繼續發揮它應有的領頭羊的作用。北京就像一個大家長,它曾經雄偉了百年之久,但也因為一些原因沒落沉淪。可如今它依然可以再度站回中國政治舞台上,用自己的故事告訴别人中國山河無恙的曆史長卷。

更重要的是這次有了黨中央的帶領,北京被賦予新時代的意義。可以讓它撇去封建時代糟粕,讓它忘記戰争時代的陰影,走上有中國特色社會主義道路,能帶領新中國上億人民再度創造繁榮昌盛。