文 | 米粒媽

元旦那天,群裡各種發紅包,發新年祝福,朋友圈都是立flag,曬美食大餐的。

我刷了下朋友圈,看到同僚陳陳,居然給自己搞了個電影+日料+逛街+Spa一條龍

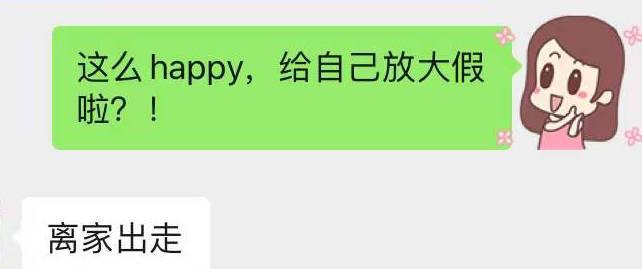

我立馬支棱起八卦的小馬達,小窗問她:這麼happy,給自己放大假啦?!

陳陳回了四個字:離家出走。

沒錯,新年第一天,這個中年女人,離家出走了

趁她做Spa的時候,跟她語音了一會兒,果然,能惹惱中年老母親的,不是熊孩子的爹,就是熊孩子本孩

半個小時的語音聊天,吐完槽,陳陳說,其實想想,都是芝麻綠豆大的事兒,但是積攢到一起了,就讓人很想逃離這一地雞毛。

陳陳家娃,5歲男寶,前面兩年半,是陳陳自己全職帶的,後面兩年半,送去了幼稚園,老人接送,日常陳陳陪伴得多一些,晚上一起讀書、畫畫、做手工;

每個周末也都沒閑着,興趣班一天,出去浪一天——爬山、野餐、看展、逛各種博物館、天文館、科技館、海洋館、圖書館、美術館……

但是呢,誰做得多、誰“錯”得多,家家皆如此(我們家也是,米粒爸帶娃,隻要不輔導作業,絕對的父慈子“笑”)

元旦那天,從早上開始,孩子起床就要看卡通片,陳陳說先吃飯,孩子就有點氣兒不順,吃飯也不好好吃,藥也不喝(那幾天咳嗽,醫生開的藥),卡通片已經看了20分鐘,還要再看一集再看一集。

陳陳說,她其實已經忍了一早上了,但想着新的一年,總不能從“吼孩子”開始吧

不過架不住這倔強的娃,頻頻挑戰媽媽的底線。

最後,在孩子要畫畫的時候,陳陳給他開好了台燈,準備好了畫筆,娃原地爆炸了:說他要自己拿筆、自己開燈,怎麼媽媽都給做了?!然後山崩地裂,痛哭流涕~

其實這就跟孩子晚上困了鬧覺,早上沒睡醒有起床氣一樣,米粒小時候也經常這樣,就是氣兒不順,就是要發!脾!氣!

陳陳說,為了避免事态擴大,控制不住自己的情緒,她直接逃離現場,去洗了個澡。

洗完澡,本打算跟孩子緩和下尴尬的氣氛,主動提出要一起做手工,結果被娃一句話怼回來:媽媽,我不想你在這,我想跟爸爸一起做手工~

陳陳說,她差點沒一口老血噴出來。

“好啊,你不想我在這,我自己還不想在這呢!”

然後換上衣服,提上包就走了。

這中間還有段插曲。就是爸爸讓娃趕緊挽留媽媽:快抱住媽媽,别讓媽媽走!

耿直的小家夥還一臉無辜,問爸爸:為什麼不讓媽媽走?

出門的時候,陳陳還沒想好去哪,大冷天的,先手機買了場時間最近的電影票,電影散場,出來正好就是日料店,不急不慢吃了一頓,邊吃邊刷之前斷斷續續沒看多少的《一年一度喜劇大賽》,吃完理所應當逛個街,消消食,最後又去做了個Spa~完美

陳陳說,吃日料的時候,她已經沒什麼脾氣了,渾身上下寫滿了舒适!

看電影的時候,上午出門去打疫苗,沒在案發現場的外婆外公回到家,還給閨女發了個微信(米粒媽一是想說可憐天下父母心,還想說,外公還挺明白)

陳陳說,吃飯的時候,本想發個微信問問,孩子中午吃沒吃藥。最後左手按住了右手,理智戰勝了沖動

事實證明,人家好着呢。

中午,歡天喜地叫了披薩外賣,吃了雞翅、薯條、鱿魚圈,還有蛋糕,喝了飲料(這些都是平時陳陳限制比較多的,尤其孩子咳嗽的時候,絕不會給吃油炸的,還喝!飲!料!)

下午卡通片加場,看了半個多小時,乖乖把藥喝了。

人肉故事機不在家,爸爸放音頻故事,給自己聽睡着了,娃自己起來玩了一會兒車和恐龍。

陳陳說,她不在家,娃似乎更高興:吃上了薯條、蛋糕,喝上了飲料,多看了一次卡通片,不用睡午覺,還趁爸爸睡着時,拿爸爸手機刷了抖音,而且沒人盯着他必須下樓運動,可以安心在家宅一天。

要米粒媽說啊,娃和媽媽都度過了完美的一天

其實每個媽媽都要經曆這樣一個過程,以為孩子離不開你,以為你給孩子的都是最好的,為了孩子好,各種得罪人的事兒全都媽媽沖鋒陷陣,慢慢地,媽媽變成了那個“壞人”。

帶他們打針,哄他們吃藥的是媽媽;讓他們學習,給他們報班的是媽媽;讓他們關掉ipad放下手機的是媽媽;讓他們期末之前别出去瘋玩,乖乖在家複習的是媽媽……

而大多家庭,爸爸可以輔導功課不到2分鐘就咆哮着跑去公司加班;可以偷偷帶娃打遊戲,還保守父子倆的小秘密;

外婆外公爺爺奶奶也可以在孩子學習的時候,當面拆媽媽的台,說給孩子報那麼多班,安排那麼多作業,沒時間玩,沒有童年。(米粒外公還覺得我讓米粒寫作業,影響家庭安定團結了呢《老公怕死,親爹“要命”!》)

這年頭,中年女人,腹背受敵,左右夾擊,裡外不是人。

但,那又怎麼樣呢?

養了這麼多年娃,我早就想通了,咱們可以當壞人,但要當個讓自己快樂的壞人。

(當然啦,如果家有報恩娃,或者另一半願意承擔壞人這個角色,那。。。你們可以安心去拯救銀河系了)

媽媽,永遠要先看到自己,看到自己的情緒和需求。

教育孩子,從來沒有一個固定的模式,一條絕對正确的路。

不必犧牲自己、委屈自己,也不必讓孩子感激你,讓家人了解你,就按照自己認為對的去做。

剩下的,交給時間。

我勸同僚,孩子偶爾吃一天垃圾食品,不會生病住院;少學一天習,也不影響他做“普娃”或“學霸”,孩子和你都需要喘息。

一定要懂得給自己解壓、放假。

滿腹牢騷、一肚子怨氣的媽媽,教育不出好孩子。這是“雙輸”。

瞅瞅,我另一個同僚,還讓陳陳下次去唱歌解壓

話說,我這個同僚,也是個有故事的女同學。之前有一次跟孩子生氣,自己打車去附近星級酒店開了間房,邊泡泡泡浴,邊下單給自己買了條6000塊錢的項鍊

米粒媽并不是說,一定要花錢才能解壓,你可以以任何你喜歡的方式,找朋友聊天、聚會,自己去騎行、健身、做瑜伽,找個畫室去畫畫,甚至一個人飛去旅行,都可以,隻要你喜歡。

像我,烘焙的時候最解壓,隻有這個時候,我可以完全忘了生活裡的一地雞毛,沉浸、享受其中。

面包出爐,心情最好,看米粒和米粒爸都更順眼呢。

咱們中國人的傳統是比較謙讓、内斂的,不太重視自己的感受,反而更在意周圍人。

尤其對孩子,犧牲自己的事業、工作、個人生活,幾乎把所有的時間和精力都奉獻給孩子。這是咱們中國家庭很普遍的狀态。

比如,米粒小時候,米粒爸有時候會主動提出,讓我跟閨蜜出去吃飯、逛街,可我即使人在外,心裡也非常糾結,一方面不放心孩子,一方面覺得媽媽“抛夫棄子”自己出去嗨,是不是太說不過去了?

但出去兩次之後,我是真心覺得,孩子不是非我不可,我不能“自以為是”地認為别人都沒有我帶得好,不放心爸爸,不放心老人。

我一刻不停地陪着孩子,其實也剝奪了家裡其他人跟孩子的親密相處機會。

而且,生活不隻有孩子、老公、家庭,暫時放下這些,去工作、去聚會、去提升自己或享受生活,充好電再回家,妥妥的戰鬥力爆棚

米粒媽想說,如果你内心覺得,這種自我放棄和對孩子的全情投入,能讓你獲得滿足和快樂,就大膽去付出吧,别管别人說什麼“失去自我”,因為對于一些人來說,孩子、家庭就是自我的一部分。

但如果你的任何放棄和犧牲,讓你感覺不舒适、不幸福,甚至委曲求全,一定記得抽身出來。

就像我同僚這樣,偶爾離家出走,是不是也挺好?

第二天,太陽照常升起,而回到家的媽媽,已經滿血複活了!

個人簡介:@米粒媽頻道(歡迎關注),米粒媽,美國海歸,海澱家長,當當新書總榜第一名《影響孩子一生的親子英文書》作者。專注于學習幹貨、教育經驗分享,5-12歲孩子的教育和升學,英文、數學、科學啟蒙,以及全世界的新奇好物推薦,歡迎關注!(0~5歲寶媽請關注:@米粒媽愛分享)