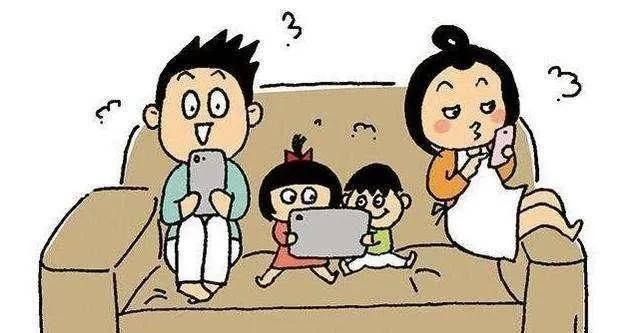

生活中你有沒有遇到這種情況:

※※※※孩子在家裡上蹿下跳,折騰的家裡沒一刻安甯,但隻要大人放手機視訊,孩子就立馬安靜的湊過來;

※※※※下雨天孩子吵鬧的要出門,隻要給他一部手機,出門玩的事情就被抛之腦後了;

※※※※孩子在家吵着無聊,給他讀繪本不要,但打開手機看電子繪本倒看的很起勁;

※※※※可當孩子安靜玩手機,不挪地一兩個小時後,父母才開始緩過神來擔心孩子沉迷手機。

麻麻:快把手機給媽媽,小孩子不能一直玩手機的!

孩子:為什麼小孩不能一直玩手機?

媽媽:小孩子長時間玩手機對眼睛不好的。你看隔壁的小哥哥就是玩手機眼都近視了!

相信大多數家長遇到孩子玩手機,都會是這樣的回答。可是這個大衆的回答,卻并不能阻止孩子去玩手機的熱情。

那面對孩子的靈魂拷問:“為什麼小孩不能一直玩手機”?

我們如何回答才合适呢?那我們就要明白,孩子為什麼會沉迷于手機。

沉迷電子産品的背後是大腦“獎勵機制”被觸發

有些家長可能認識到了孩子對電子産品的依賴,卻不明白孩子為什麼會這樣。

我們有時會用強迫的方式讓孩子放下手機,并告訴孩子玩手機傷害眼睛。但這樣做的結果往往治标不治本。一旦孩子重新拿起手機,就又會開始沉迷。

孩子沉迷電子産品的原因,是外在和内在原因共同“努力”的結果:外在原因,是電子産品的資訊變化和回報速度太快。内在原因,是這些快速變化和回報的資訊,觸發了大腦的“獎勵機制”。

通俗點講:電子産品的資訊變化就如同我們饑餓的時候吃到了一桶泡面,刺激了多巴胺獎勵系統,讓我們産生—種被獎勵的感覺。這在孩子玩電子遊戲上極為明顯,比如吃雞、王者榮耀,每次的人頭獲得都能讓大腦神經就會産生“興奮”,刺激分泌“多巴胺”。這就是大腦的“獎勵機制”。

“大腦發現獎勵機會大腦釋放多巴胺多巴胺激勵大腦行動完成目标,大腦得到回報激勵,産生愉悅的感受多巴胺預測獎勵,激勵大腦再次行動大腦發現獎勵機會。”

是以,電子産品之是以會讓孩子上瘾,就是通過多樣化的資訊、不斷地遊戲獎勵,來滿足他們的好奇心,進而刺激神經“興奮”。

其實孩子玩手機就像我們一直過着大魚大肉的生活一樣,當我們不讓孩子玩手機的時候,其實就和我們這個時候要吃素一樣。由儉入奢易,由奢入儉難。

況且不僅僅是孩子會沉迷手機,作為成年人的我們又何嘗不是頻頻熬夜玩手機呢?是以不要怪孩子自制力差,而是面對手機的高強度多巴胺體驗,誰玩久了都無法不沉迷。

這也就是為什麼當孩子問我們:“為什麼小孩不能一直玩手機”,我們的大衆回答并不能夠阻止孩子玩手機的原因!

面對孩子的靈魂拷問,我們可以這樣回答

我們生活在科技時代,未來還會有更多更具誘惑的數字化産品,就像從以前的電視到之後的電腦,到現在我們的手機,未來可能的元宇宙(虛拟時空間的集合,讓人類可以身處感受完全數字化的世界)。并且,單純的在家裡禁止孩子玩手機,他去朋友、同學那裡還是能玩到手機。是以,我們要做的是幫助孩子和它們相處!

首先不要拒絕孩子:許多孩子在玩遊戲的時候,大腦會釋放出大量的多巴胺,讓他會很興奮、很快樂。此時如果家長不懂政策,強硬的拒絕孩子,否定孩子,用大量的諸如“玩遊戲都把你玩傻了”“再玩遊戲媽媽就不愛你了”之類的話語,讓孩子産生抵觸情緒。一方讓他産生快樂的感覺,另外一方則讓他産生憤怒、自卑、抗拒的感覺,此消彼長之下,可以預見出現什麼情況。

其次通過時間管理軟體幫孩子設定時長:如果孩子有自己的電子裝置,可以通過“螢幕時間”監督、時間鎖等軟體和自帶功能,幫助孩子統計螢幕使用時長,設定對不同網站和平台的使用時長,到時間後螢幕關閉,孩子就要去做其他事情。

重點是使用者外運動轉移注意力:繼續宅在家裡,隻會讓孩子社交能力越來越弱,而且會越來越胖,越來越不想出門,讓手機和電子産品成為孩子重要的快樂來源。

經過科學家證明,運動是可以促進身體多巴胺分泌的,而且可以增強一個人的意志力。而互動型的運動,比如說,羽毛球、乒乓球、籃球等等,孩子參與起來更加有興趣,特别适合親子之間共同完成。

有的家長說,我家孩子最大的愛好就是手機,沒其他愛好,怎麼辦?

世界那麼大,孩子還未看到全貌。是以我們要引導孩子的其他愛好,并在幫助孩子培養愛好的過程中,給予孩子正向回報。例如,孩子看書是在書中發現了一些新奇的事情與你分享,你可以誇他講的棒像個小主持人,歡聲笑語的積極回報多了,他也會漸漸喜歡上。

最後,我們回到最初的靈魂拷問上:

麻麻:手機之外有更多美好的事情等着我們,現在就讓我們一起出去玩吧