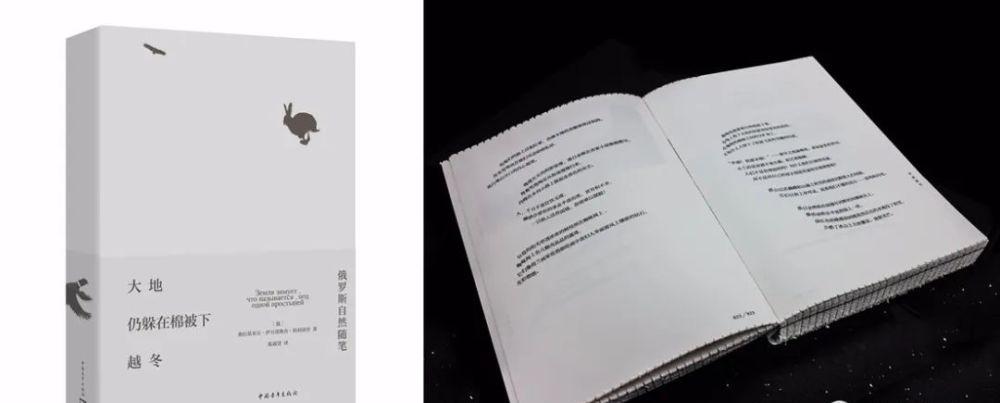

本文配圖均選自《大地仍躲在棉被下越冬》(陳淑賢譯 中國青年出版社2021年9月版)

一切,始于一次見面,2019年,初春的樣子。

出身俄羅斯翻譯世家的朋友約我在星巴客見面,那時還沒有起疫情,是以這樣的見面稀松平常。但也不平常,因為它成為我認識一個遠方作家的起點。見面的閑談很快聚焦于一本俄文書稿與自然插畫,那是他俄羅斯旅行歸來的收獲。它們均出于同一位作者,而作家的名字我從未聽說過。“你是中國第三位見到過他文字與畫的人。”朋友語帶神秘。

此前,文中的幾個小段,他将譯文發給過我,以職業編輯的敏感,我意識到它們可以派上用場。我的确刊發過幾小段,完全是按着北京的節氣點。如今再看刊出的文字,瞬間就能記起2月14日,北京是個雪天。再過一周,北方依舊嚴寒。因為這兩篇都帶着雪的寒意,分别是:《雪總是有很多顔色》,《大地仍躲在棉被下越冬》。标題是我從文章中提煉出來的,成書後,我發現它們全隐沒在了衆多段落文字當中。像一棵白桦樹重歸于白桦林;一隻鳥,再次栖隐于茂密叢林之巢。或許這就是俄羅斯廣闊的大自然,誰也無法一筆窮盡,而任何一次記錄、描摹,又都是一期一會。

就書中的俄羅斯自然,作家用了三種筆法再現。第一部分“詩意描寫”,純然是觸景生情的瞬間思緒。此前,樣章出來時,這部分被分行排列,且設計得高低錯落,我不太習慣。成書後再體會,揣摩到可能是在再現寫作者的視點與思緒翻飛。用視覺做閱讀的再創造,設計者難免和我們這些依文字做想象的人有出入,不過,我到底還是驚訝于他造雪的能力。用紙造雪,就在封面上,不是那種潔白、無垠的雪,而是,以隐隐的黑土地襯着,浮出來的雪。封面紙有糯米般的質感,但整本書翻閱起來又帶出有力的沙沙聲,那是他刻意做的假毛邊帶來的阻力所緻。假毛邊呈現均勻的縱向切痕,中間又橫着一條灰色的線,是雪世界,但還不是白茫茫一片空。這,又确是我所領略的書中那個雪世界。

科利别裡的速寫

我差不多要感激,在這疫情無盡的等待中,還有這樣一本書,在帶我完成一次特别的俄羅斯之旅。要知道這個國度早在我的旅行清單當中,因疫情而按下暫停鍵,實在是遺憾無邊。期望踏上這個國度,無疑來自以前閱讀過的俄羅斯作品的召喚,當然也包括那些與俄羅斯有關的圈内友人。他們贈我譯著,又與我分享他們的俄羅斯旅行劄記。所有這些,都奇迹般指向大自然——萬徑歸一,在這個國度,一便是自然。

這土壤孕育風景畫畫家及對風景敏感的詩人作家。當然,我相對更熟悉的日本也是。隻是兩個國度作家筆下的自然比起來,俄羅斯作家沒有那麼多幽玄孤寂的生命感傷,它雄渾中帶着壯闊,險峻中又蘊含着瑰麗。它是屬于北方的童話,森林、河流中隐藏着大自然無盡的秘密與詩意。當年黑澤明遠行到蘇聯執導電影《德爾蘇·烏紮拉》,留下的與其是人物形象,莫如說,是被大自然塑造的種種印記。

總之,一接觸到這本書,我就有着萬千的聯想。而在書稿往返、等待成書的過程中,我也像置身于俄羅斯遠東,感受着那漫長冬季向春的遷移。無疑,這近乎慢鏡頭一樣的延緩,但惟其如此,微變當中,才能聽到草木由枯轉綠時,寒冰乍裂的聲音。

而我又如何從刊發文章片段,轉到出版中的書稿閱讀了呢?事實上,如果和出版方、譯者方同時是好友,好像自然就過渡到這個看稿人角色。對此,我當然也是欣然接受,部分原因還是,我想一次次置身于這位俄羅斯作家所描述的世界當中。說來這裡面沒有完整而驚心動魄的故事,對大自然的某個瞬間,也常隻是素描一般的刷刷幾筆,但你一遍遍通讀過來,還是會在某些地方流連贊歎。它甚至讓你覺得,人如果忠實于比自己高遠、恒久的物象,比如日月比如河山,就那樣日複一日地面對,總有一天,它們的氣息魂魄會移植進你的軀體當中。以至于,見字如面,我多少已在想象,這位作家,當和山川河流一樣,深沉、樸素,健朗而有力。

寫出這樣的大自然的作家,在俄羅斯作家中是何等量級?我沒有去細究這些問題。我甚至多少還慶幸,他的作品被引介,我是最先接觸的讀者之一。我所知的國内的俄羅斯文學出版,已經是文學史意義上的經典作品方陣。森林般浩大,且不同作家的翻譯出版工程,差不多還在推進。僅以自然文學這個序列來論,普裡什文、艾特瑪托夫、屠格涅夫那些名家名篇,還是會自動優先,排在閱讀的選擇之前。

經典自然不能繞過,但經典也有某種負累。我們在分享閱讀資訊時,已不太确定是它名頭大,你才喜歡;還是你必須喜歡,因為它早已是經典。影響的焦慮在每一個閱讀者那裡都存在,但有時,我們又執拗地渴望着,建立一種私密之好的精神相聯。我記得,詩人藍藍曾經也寫過一篇追尋俄羅斯作家的文字,也是因為對方的自然随筆。她多年打聽才得以和老人通上音訊,中間的艱難皆因為老人并不知名。豈止是在中國不知名,在俄羅斯也是。但是,這有什麼關系呢?它隻會讓一個寫作者更清醒地寫下:“這讓我對名聲這個東西有了清晰的看法。”這是藍藍文中最有力的一筆。

再退一步,忘卻他的作家、畫家身份,而将他隻看作一位走過歲月的老人,寫的就是他人生之日常,這裡面依舊有很多可想。字裡行間所見,他經曆過戰争,之後便是在遠東,與自然相伴。家有老妻、子女,除此之外,世俗生活,他沒有向我們坦露更多。但遊走于自然當中,他俨然擁有一個更開闊、永恒的家的世界,飛鳥走獸、河底魚群,當你都讀出熟悉得如同兄弟姐妹的那種親切感,也就完全相信,自然之物也通過他,在完成某種呼吸吐納。

這樣的轉換,其他俄羅斯作家也肯定做過,但方式還是有别。很多的俄羅斯作家,都非常善于将自然、神話、社會、人生因素融為一爐,最後變成一部宏大的虛構作品,有些則提純升華為抽象的哲思。與他們相比,他筆下的自然,千變萬化,但更趨向本真——這分野涉及文學的野心,但顯而易見,他選擇的是做大自然忠實的記錄者。對每一樣事物做探求,知其名,識其形,領會其堂奧,進而,雕刻它們的容顔。

阿穆爾河,這就說到阿穆爾河。看老人的創作履歷,其一系列代表作——《密林:尋找人參的奇迹》《夏日旅行日記:關于阿穆爾河沿岸城市、人們、風光的故事》《森林的花紋:關于阿穆爾河沿岸大自然的随筆、特寫和故事》《大自然遐想》《阿穆爾河沿岸月曆》等,都幾乎圍繞着這一條河展開。而這條河,1931年,普裡什文也曾以考察的目的去到,并寫出著名的小說《人參》。但還是那句話,大自然經過每一個創作主體的創造,會變成不同的風貌。老人的阿穆爾河,更有一種生态日志的意味。

這條河最終的目的地是鄂霍次克海。遠方的阿穆爾河我至今無緣得見,終點卻嵌在我有段日本的旅程當中。2017年,我和同道友人所乘的車輛,曾行駛于它的左右兩岸,地點是北海道的道東知床。此行之前,雖然也做過攻略,但當道路上的标牌上用片假名标示的“鄂霍次克海”被我拼出,我還是震撼莫名。而知床的定義又是:日本最北端能看到流冰的地方。我們去的季節是年末,有些驚心動魄的景象還無法得見。但同行的翻譯是見過的,她給我看她有年2月在這裡拍下的視訊,但見海面湧動着無數流冰,幾近于我在南極所看到那般壯闊。轉而回到這本書中,我又看到一群人在欣賞相似的景象……

自然如此的廣泛相連,老人的心中,當也是有一個自然聯起來的世界。尤其當我讀到,他在議及異國的新年中,人們為聚在一棵裝飾好的樹下過年夜而伐倒一棵80米高的枞樹時,我同樣能體味,阿穆爾河周邊,一些樹被無緣無故伐倒時的他的心痛。人類各種欠考慮的行為,有可能是出于人類中心主義者的自私,也可能是因為久居都市,與自然隔膜日久的淡漠無感。

隻有他這樣時時面對自然的人,才保持着這種近乎同一的敏感。他同時還知道,停止捕獵白鲸,對于修複大海内循環的意義。自然本身所存在的訓誡,他用“諾亞方舟”篇章名來彰顯,這本身就是警醒。而“諾亞方舟”這部分文字,無疑是對阿穆爾河最深入細緻的考察記錄。僅一把刀在狗魚肚子完成了它的漂流這段,我就在朋友圈曬過幾次,其實是在表達我對自然本身之傳奇無以複加的驚歎。

科利别裡找到第一棵人參時跪地禱告

——他的自畫像

出生于1917,逝世于2011年。老人最終活了九十四歲。熟悉二十世紀曆史的人,都能從這個時間跨度上,想象出愛倫堡所謂“人、歲月、生活”的三種印記。我想他同樣也有。隻是,與其他俄羅斯作家不同,他并沒有将更多社會、家庭内容放諸文字。一個人真就如此單純而恬然地度過了一生,我相信這不是人生的實相,但是化複雜為單純,又像是大自然作用于他的生命奇效。無論如何,這是一個值得羨慕的人生。一個人找到了永恒的寄托,并還能把這種熱愛表達出來。這就相當于擁抱住了幸福——“幸福”,倒确是這本書中老人反複思索的字眼。“幸福各不相同,可以分成一定的階段。如同晝夜劃分一樣。如果,在一定時候,在允許範圍内,在不被災難幹擾的情況下,一個人能遵循命中注定的一切,那麼可以認為這個人是幸福的。”回味書中這段話,我們不妨說,被限定的幸福,也可以是無限的。

别忘了,他同時還是畫家。還能用畫畫的方式,為自然完成一幅肖像。文字所不能傳達的情感意象,可以在此盡做補償。這種幸福感,純碼字的人雖不能完全盡會,但也能捕捉一二。這就相當于,我們對自己最親的人所懷的心願一般——無論怎樣,都想為它在時間長河中留下印記。

弗拉基米爾·伊萬諾維奇·科利别裡,這裡留下這位作家完整的名字。

但願有一天,我能站到阿穆爾河岸邊,在它真實的流動中,再次回想閱讀當中它帶給我的刹那感動。

作者:孫小甯

編輯:錢雨彤

責任編輯:舒 明

*文彙獨家稿件,轉載請注明出處。