央廣網北京12月30日消息 随着科技進步,城市不斷擴張,公共交通及高速道路完善,汽車成為人們出行代步主要交通工具,豪華的私家車更成為一個人身份收入的象征。在科技高速發展汽車日新月異的今天,還有多少人想起那些原始的交通工具——牛車、馬車、獨輪小推車等車的先輩呢?

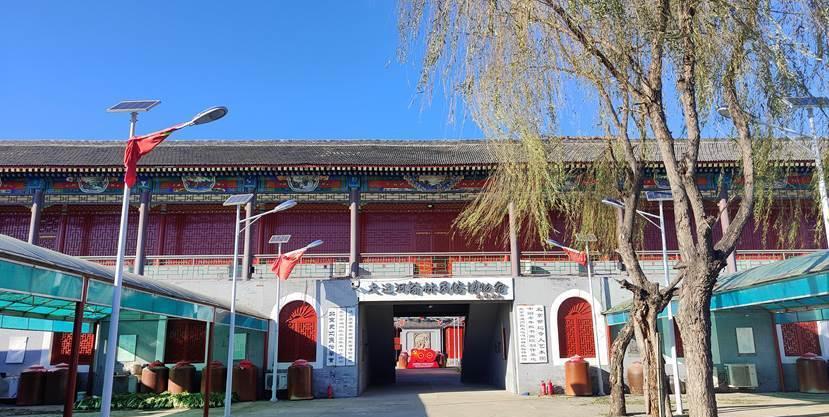

(大運河翰林民俗博物館,企業供圖,央廣網發)

馬車是用家畜馬匹拉動的車子,或載人,或運物。馬車的曆史極為久遠,它幾乎與人類的文明一樣漫長。一直到19世紀,馬車仍然是城市十分重要的交通工具。人們喜歡馬車的詩意與便捷,喜歡乘坐馬車從容地穿過大街小巷去赴宴或拜訪親友。春秋戰國時期,孔子率領弟子乘馬車周遊列國;秦統一六國後始皇乘馬車巡視全國,直至清末火車和汽車的出現,馬車的黃金時代才宣告結束。今天,讓我們走進大運河翰林民俗博物館,重新認識曆史上重要的交通工具——馬車。

(大運河翰林民俗博物館收藏的馬車,企業供圖,央廣網發)

馬車

【年代】:清末

【材質】:木制

【用途】:交通運輸工具

【館藏】:北京大運河翰林民俗博物館

馬車乃至車的文化讓人想到軒轅黃帝的指南車、始皇帝的銅車馬;想到古代的馳道、禦道、秦直道;想到四通八達的驿站;想到車同軌、書同文;想到西周的車馬坑;想到文人筆下的車辚辚、馬蕭蕭、前有車後有轍、南轅北轍等詩詞語彙。馬車更是凝聚先人的智慧,是古代最先進的戰争、運輸和交通工具,也是古代生産力和技術水準的展現,延續使用了兩千多年,随着農耕文明的遠去,才成為了時代的印記。

中國是最早使用車輪和車子國家之一,馬車的發明是中國交通發展史上的重大創舉。它是一種便利、快速的交通工具,将先民從繁重的體力運輸中解放出來。據史料記載,馬車的發明者是4000多年前夏王朝初年的奚仲。馬車的發明,不但解決了落後的交通問題,而且促進了道路設施的發展,擴大了商貿運輸和文化交流活動。

馬車的制作

古人造車或許沒有圖紙,隻有口訣和經驗,直到今天,民間匠人還有許多造車諺語:“隔年的輻條,當年的辋,要用疙瘩樹上長。”這句經典的口訣是指造車的輪子在輻條、車辋、車頭等不同部位選用的材料幹濕度都不一樣。輻條選材要幹透;車辋需選用當年解的闆;“疙瘩”指車毂,也叫車頭。車毂需要現采料,這樣車輻的卯槽、軸芯子均好掏鑿。裝楔車輻時不易磞裂。加之濕車毂的漸幹過程的硬與瘦,有越幹越結實的功能。當然,如果用幹木頭做就要煮三次、曬三次,讓木頭有回性的過程,添加柔韌度。

(大運河翰林民俗博物館收藏的馬車的車輪,企業供圖,央廣網發)

造車要堅固,往往使用結實的槐木和榆木,俗話說槐木柱子走四方。還有一句口訣叫“上不露天,24個不露頭”是指整個車輛中有24個出頭部位要用鐵包裹起來防腐。“先有三皇後有五帝”是說如何将車毂的外圓先三等分、再定五卯位,寓意周而複始。口訣還說:“2尺4寸半,車辋不用算“。車廂上還有四個朝天的将軍柱,寓意頂天立地。車輪上九辋片、九鐵瓦、十八輻條、九個鐵瓦上有27個蘑菇釘、每個輪子上有108個泡釘,據說全車共有366顆鐵釘,寓意九九歸一。

(大運河翰林民俗博物館收藏的馬車的雕花車圍子側面,企業供圖,央廣網發)

各朝代馬車分類

馬車的種類有很多,根據種類可以辨識車中人的身份。

雙馬馬車——這個比較牛,兩匹馬拉車。在古代,隻有“士”才有資格乘坐,士也就是古代的小貴族,卿大夫的家臣又或者很有名望的人。

三馬馬車——古代大夫的座駕,大夫指的就是朝廷的中級官員,文官一般指五品以上的官員。這個馬車不僅動力強勁,而且還是身份的象征。

驷馬馬車——古代卿的座駕,卿是古代的進階官員,人數很少。這個級别的馬車,一般不多見,就算在城市裡,也未必能跑得開。

現代有計程車,打車軟體等,其實古代也有“打馬車”的。唐朝有私家馬車和出租馬車,想出個遠門可以租一輛馬車。但租車費用昂貴,不屬于出行的經濟選擇。

(大運河翰林民俗博物館收藏的馬車的車圍子雕花四角,企業供圖,央廣網發)

唐朝還專門出了交通法,在鬧市區無故“飙車”,沖撞傷人,需受鞭刑50下。

宋代時,南宋都城臨安出現了專供市民階層租用的“共享馬車”。這些馬車的外形一般都是長方形的,被稱為“長車”。車頂上面有遮蓋,四周用紗幔圍起來。出租方式:由民間的商家供給馬車,租給普通百姓,收費方式按時辰或者按天計算。

明代出現了專門用來載人的“轎車”。因為有篷子、圍子,形如轎子,又被人們稱之為“轎車”。貴族或平民所乘的車形制上沒多大差别,重要差别在車圍子的制作上。從圍子用料、工藝、顔色可區分乘車人身份高低。

(大運河翰林民俗博物館收藏的馬車的雕花車圍子後側,企業供圖,央廣網發)

結束語

到了清朝,西洋文明逐漸滲透進來,馬車的地位日漸下降,後來又有了汽車、電車、火車,馬車幾乎被淘汰。

人們常用“時代的車輪,滾滾向前”這句話來比喻社會的進步和經濟的發展。這可能是指火車的輪子。其實,馬拉的那種木輪大車輪子,也可以視為時代發展的标幟。馬車比起昔日的人背、馬馱來說,它不知先進多少倍。馬車的出現,改進了運輸工具,從馬車到拖拉機、汽車,又是個進步。馬車對人類的貢獻,功不可沒。雖然今日高速公路上跑着各種各樣的汽車、電車,古老的馬車在我們的視野裡徹底消失了,但那歡騰奔跑在大路上的木轱辘馬車,在人們腦海中卻留下了深深的時代印記,引發着我們對那滄桑年代裡飽經憂患的陳年往事的思索。

馬車作為古代社會唯一的陸上交通工具,其發展曆史可謂源遠流長。中國作為四大文明古國之一,馬車技術的發展也從一個側面印證了中華文明的強大和先進。中國的古代馬車制造技術一直處于一個獨立發展的曆史軌迹,直到近代以後中國馬車的制造技術才與外國技術相融,是以說中國的馬車技術的發展是中國古人智慧的結晶。

博物館創始人簡介

(大運河翰林民俗博物館創始人谷建華先生,企業供圖,央廣網發)

谷建華,北京市政協第十屆、第十一屆、第十二屆委員,北京市通州區政協第二屆、第三屆、第四屆、第五屆委員。北京大運河翰林文化開發中心董事長、大運河翰林民俗博物館館長、東方劍橋翰林華馨教育集團董事、中國網大運河頻道原主編。

大運河翰林民俗博物館位于通州區涼水河畔,于2010年由民營企業家谷建華發起成立,為通州區第一家民營博物館,也是北京地區唯一的大運河民俗文化綜合展示、研究、保護、開發、利用的文化場館。曾任國家文物局局長、北京故宮博物院院長之職的著名文博專家呂濟民先生為博物館題名。

大運河翰林民俗博物館占地近十畝,建築面積一萬平方米,藏品數萬件,均系谷建華先生的個人收藏。現有玉器展廳、瓷器展廳、石器展廳、現代工藝品展廳、古代計量器展廳、陶器鐵器展廳、景泰藍工藝品展廳、青銅器工藝品展廳、書畫展廳等26個,各展廳藏品都有着很高的曆史價值和學術價值。

博物館的宗旨是:“傳承保護珍貴遺産,突出彰顯藝術特色,發揮區域優勢,展藏科研并舉,弘揚悠久曆史,光大運河文化,服務通州新城建設,緻力首都科學發展”。

大運河翰林民俗博物館藏品展示

仿明精鑄紫銅胎鎏金海水異獸紋四方熏爐(企業供圖,央廣網發)

【規格】高37.5cm;口徑22.5×29cm;耳距38.5cm;重21.65千克

【款識】大明宣德年制

【詳述】爐呈四方形,匏頂,弧腹,圈足,爐蓋镂雕雲龍紋,爐下腹錾刻海水異獸紋,爐側塑獸耳。熏爐體形碩大,爐上雲龍,矯健靈活,奔馳迅速,鬓髯鱗角絲理規整,巧空毫發,生動有緻。海水激蕩洶湧,輝映異獸紋之氣魄。爐體運刀精确細膩,磨盤圓熟光潔,不露刀鋒棱角。

仿明精鑄紫銅胎龍首耳爐(企業供圖,央廣網發)

【規格】高12.6cm;口徑20.8cm;腹徑25.5cm;耳距30cm;重7.5千克

【款識】大明崇祯年制

【詳述】爐唇口外侈,收頸,鼓腹下垂,矮圈足外撇。左右龍首獸吞式雙耳,上起自頸部,下收于腹鼓處。整器鑄造深峻,搭配古拙的雙耳,使此器古意盎然,充滿雍容華貴之氣,為文人雅士幾案把玩之物,具有極高的藝術性和收藏價值。