2021年已經行至尾聲,回望這一年,車市可以說是跌宕起伏,精彩紛呈,誕生很多“熱詞”,一邊是車市遭遇寒流,汽車整體銷量下滑,“缺芯”“預售”成為了疫情的“周邊”;另一邊是電動化生機勃勃,“新能源汽車滲透率”持續提高,“電池”受到熱捧,“華為概念”引發資本狂熱催生新造車2.0時代。

這些年度熱詞,陪我們走過了2021年,經曆了車市冷暖,留下了喜憂參半的成績單。再次回看,哪個熱詞代表了2021車圈,哪個熱詞令人印象深刻,哪個熱詞影響最深遠?為此,本文重新梳理了這些年度熱詞,與讀者一起總結過去,迎接未來。

“缺芯”:

有所緩解,但仍将繼續

一枚小小的晶片,卻誘發了一場行業大“地震”。2020年年底爆發的“缺芯”浪潮,至今仍在影響着汽車市場的發展,并在2021年成為疫情“黑天鵝”之下影響汽車産業發展的“黑天鵝”中的“黑天鵝”。中國汽車工業協會副秘書長陳士華分析,晶片短缺緻使今年中國車市存在130萬-140萬輛的減量。

“缺芯”的原因有很多,一方面,汽車雖普遍使用基礎晶片,但使用量非常大,一輛傳統燃油汽車大概使用40-150種不等的晶片,新能源汽車的使用量更高,基本是傳統燃油汽車的4-5倍,是以,汽車晶片供應鍊要求非常高;另一方面,全球疫情的暴發,導緻國際晶片産業直接減産40%,出現嚴重的供給不足,特别是馬來西亞疫情甚至導緻個别品種晶片突然斷供。

面對“缺芯”的問題,各個汽車廠商可以說用盡了辦法。汽車廠商上司不惜打飛的、蹲工廠,隻為能夠第一時間拿到晶片。即使如此,缺芯依舊困擾着企業,行業甚至衍生出理想“先交車後補裝”模式。奧迪也不得不給新車隻配一把遙控鑰匙,待産能恢複後再為使用者傳遞第二把遙控鑰匙。

汽車廠商正在想辦法使用通用型的晶片,比如說特斯拉、大衆和日産通過用通用晶片替換定制晶片來確定供應靈活性。通用汽車計劃通過将目前使用的半導體整合到三個産品組中來減少95%的多樣性。Stelantis還計劃與富士康共同開發4條新的半導體産品線,以替代80%的晶片需求。

除了使用通用型的晶片,部分企業也在嘗試自研晶片。以吉利為例,其在利用全球布局排程資源供給晶片的同時,也開始直接造晶片,并于近日公布了芯擎科技自研的中國第一顆7nm制程車規級SOC晶片,預計在2022年第三季度實作量産。

對于傳統或者曆史悠久的汽車品牌來講,他們能夠有特殊的通道解決晶片,比如從海外調晶片回來,或者自産晶片,但是對于造車新勢力而言,卻隻有一種解決方法,就是從供應商那裡訂晶片。小鵬汽車董事長、CEO何小鵬甚至無奈地喊出,“誰能給我晶片,我就多請他喝酒。”

雖然晶片短缺的情況在目前得到了緩解,各大車企也都在積極“自救”,但是“缺芯”或将在未來兩年時間内,繼續以“常态”的形式伴随着汽車産業的發展。南韓汽車研究所的資料顯示,全球主要汽車的半導體累計訂單超過明年半導體産能高達30%,汽車半導體企業正在接受2023年的訂單。半導體行業下單後的平均交貨期也從今年10月的22.9周增加到一個月後的23.3周。

“預售”:

先下單,再生産,有效配置設定晶片儲備

受晶片短缺的影響,今年車市承受了不小的壓力。乘聯會披露的資料顯示,汽車行業産能使用率持續下降,在缺芯嚴重的第三季度多保持在71%左右。是以,為了保持盈利,汽車廠商隻能優先排産高利潤車型,而這也導緻終端大部分車型的提車周期延長至一個月左右,最長甚至要等大半年。

産能下降,甚至停産,汽車廠商在終端罕見地陷入了“無車可賣”的窘境,導緻銷量出現大幅下滑。乘聯會資料顯示,今年11月,乘用車市場零售約為181.6萬輛,同比下降12.7%。

這種非正常的“供不應求”,也悄然改變了車企的銷售模式和消費者的購車習慣。今年上市的不少新車都改為了“預售”:先下單,再生産。何時交車?等通知。甚至出現極氪2021年可傳遞訂單在6月份即售罄,接受2022年訂單的情況。

不隻是新車,已經上市的熱銷車型也重新開始了“預售”,采用“訂單式生産”:先下單,再排産。“現在都是訂單式銷售,訂車、排産、生産、傳遞。”經銷商表示。

預售本是一種傳統的營銷手段,并不新奇。業内人士指出,以往的預售是企業為了增加品牌産品的曝光度,對産品銷售前景的試探。如今訂單式生産的“預售”模式,一方面可以在此基礎上,幫助企業歸攏訂單資料,對産品進行調整。特别是在當下晶片短缺,新車排産不便的背景下,企業能夠通過預售提前了解消費者的需求,有針對性地配置設定寶貴的晶片儲備,減少庫存浪費。

另一方面,消費者逐漸接受“預售”模式,也是我國汽車消費逐漸成熟的一種标志,說明消費者對自己的需求有了更明晰的認識,能夠冷靜地為自己選購愛車。預售的實行也讓消費者有了更多的時間考慮需求、分析産品、科學決策。

汽車晶片短缺,市場進入“供給決定需求”的特殊時期,行業呼籲了多年的“以銷定産”沒想到在這樣的市場環境得以實作。

新能源滲透率提升:

産業迎來快速上升拐點

晶片短缺依舊頑疾難解,但電動潮流勢不可擋。2021年是“十四五”規劃的開局之年,在“2030年前實作碳達峰、2060年前實作碳中和”的“雙碳”目标引導下,各大汽車企業紛紛響應,吹響了新能源汽車的爆發式增長的号角。

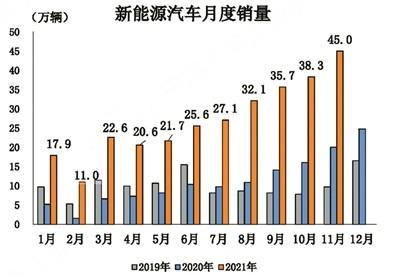

中汽協資料顯示,今年1-11月,我國新能源汽車累計銷量已超全年預期,達到299萬輛,同比增長1.7倍。同時,新能源汽車市場滲透率也由今年年初的5.4%提升至12.7%。值得一提的是,今年11月,國内新能源汽車滲透率達到17.8%,高于全年,其中新能源乘用車市場滲透率更是已接近20%,達到19.5%。

通常來講,滲透率處在10%-15%,是産業快速上升的拐點,中國新能源市場滲透率突破10%以後,市場滲透的速度會非常快。中汽協預測,2021年我國新能源汽車銷量将達340萬輛,同比增長1.5倍。對于明年國内新能源車市的發展走勢,中汽協方面也給出了銷量500萬輛、同比增長47%的樂觀預期。

按此計算,明年我國新能源汽車的市場滲透率将在18%左右,而這一滲透率,已非常接近我國《新能源汽車産業發展規劃》提出的“2025年新能源汽車新車銷量滲透率20%”的目标。業内有觀點認為,上述發展規劃提出的20%滲透率目标有望在明後年提前實作。

無論是為了實作“雙碳”目标,還是看好新能源汽車銷量和滲透率在2021年的逐月快速提升的前景,越來越多的品牌加入到新能源汽車的行業。僅廣州車展期間就展出了241輛新能源車型,其中國際品牌新能源展車達到了88輛。

特别是豪華品牌正在“ALL IN”電動化。2021年,寶馬、奔馳、奧迪分别推出寶馬i系列、EQ系列和奧迪etron系列;沃爾沃、凱迪拉克亮相純電動新産品,捷豹路虎與雷克薩斯、林肯搶占混動市場。超豪華也開始“觸電”,世界三大超跑之一的路特斯,在國内展出了殿堂級純電超跑Evija,賓利也在華首發飛馳插電混動遨世版,引入符合可持續發展理念的甄選材質。

同時其他國際品牌也在加快電動化“反攻”,大衆ID系列上市多款車型,豐田釋出“TOYOTA bZ”品牌,本田釋出“e:N”純電品牌,日産e-POWER技術導入中國,首款中國車型日産e-POWER軒逸上市……

除了豪華品牌與合資品牌紛紛推出電動化技術與産品以外,進入電動化博弈更早的自主品牌,開始進入一個新的階段,即推出脫胎于傳統車企的全新高端電動汽車品牌。北汽ARCFOX極狐、東風岚圖、上汽智己和飛凡汽車、長安阿維塔、吉利極氪、長城沙龍……

此外,造車新勢力繼續高歌猛進,傳遞量不斷突破。11月,蔚來、小鵬、理想、哪吒、零跑、威馬6家造車新勢力共傳遞約6.06萬輛新車,約占國内新能源乘用車市場的16.04%。其中,小鵬、理想、蔚來、哪吒4家造車新勢力的傳遞量均突破萬輛。

電池:

百花齊放,迎來發展春天

新能源汽車的快速發展,也令電池行業迎來“春天”。中國汽車動力電池産業創新聯盟釋出的資料顯示,今年1-11月,我國動力電池裝車量累計為128.3GWh,同比累計增長153.1%。

在裝車量不斷提升的同時,産業結構也在不斷優化。動力電池産業正從早期多點分散式布局向頭部企業靠攏。《動力電池藍皮書》顯示,2009年,我國開展新能源汽車示範推廣後,全國共有230多家動力電池生産企業。經過多年發展,我國動力電池排名前十的企業市場占比已經達到91.9%,今年1-11月裝車量達到118.06GWh。

面對潛力巨大的動力電池市場,汽車廠商也開始布局電池領域,收割動力電池市場。例如,廣汽埃安釋出彈匣電池,實作三元锂電池整包針刺不起火;比亞迪旗下純電動車型全面搭載刀片電池,搶占磷酸鐵锂技術市場;北汽藍谷近期也宣布完成第二代固态電芯開發、電池系統台架測試驗證和整車搭載驗證,搶奪固态電池市場。

特别是固态電池市場,還吸引了奔馳、寶馬、福特、豐田等傳統跨國車企巨頭。寶馬集團計劃于明年開始進行固态電池原型車的測試與內建,梅賽德斯-奔馳計劃于2022年開始測試固态電池原型,大衆汽車集團則宣布将在2025年使用固态電池;福特汽車将于明年開始測試産品,豐田汽車計劃到2030年前全固态電池要實作持續的、穩定的生産,日産汽車則計劃到2028财年推出搭載全固态電池的電動車型。

當然,率先享受了市場紅利的各大動力電池企業,也沒有擺出穩坐釣魚台的姿态,而是紛紛開啟擴産之路。據不完全統計,甯德時代、比亞迪、億緯锂能、蜂巢能源在内的動力電池企業已宣布的未來5年新增産能超過2TWh,約為今年裝車量的20倍。

電池市場的火熱,也讓電池行業收獲了前所未有的資本支援。其中,甯德時代(300750.SZ)、億緯锂能(300014.SZ)、國軒高科(002074.SZ)、欣旺達(300207.SZ)等多隻個股,年内均收獲了超40%漲幅。其中,尤以甯德時代增長最為迅猛。資料顯示,甯德時代股價從年初的300元左右,漲至最高692元,市值曾一路飙升至1.6萬億元,較2021年初增長近1倍左右。此外,動力電池上下遊産業如锂礦、锂電池正負極、锂電池電解液等闆塊年内漲幅均超100%。

“華為概念”:

資本狂熱催生新造車2.0時代

資本市場的“狂熱”不僅出現在電池領域,在造車領域甚至更加火爆。

雖然三年來華為曾八次公開表示“不造車”,但是華為的每一次動作都牽動着資本的走向。特别是在華為以供應商或者合作夥伴的身份參與汽車行業時,其合作的賽力斯、ARCFOX極狐、阿維塔科技(原長安蔚來)品牌背後的上市公司,小康股份、北汽藍谷、長安汽車成為了有名的三隻“華為概念股”,吸引了衆多資本的湧入。

資料顯示,與華為的合作達成後,小康股份、北汽藍谷、長安汽車的股價以及市值出現了大幅上漲,甚至多次漲停,其中以小康股份的漲幅最為明顯。據統計,小康股份,從年初每股15元左右曾最高漲到83.83元,市值也從200億元左右暴漲至最高1015.19億元,翻了五倍。

經過一年的發酵,近日“華為概念”有了新的進展。賽力斯釋出的全新品牌AITO宣布推出其首款車型問界M5,該車将搭載華為鴻蒙系統。極狐阿爾法S華為HI版已小批量陸續傳遞。華為概念正在落地,實作軟體定義汽車。

相比資本炒作華為概念,科技公司的布局更加直接。360集團投資哪吒,創維釋出第一台純電動SUV,百度聯手吉利組建集度汽車,小米、滴滴直接下場宣布造車,小牛電動創始人入局新能源汽車市場,資本正在以多元的方式搶奪“大蛋糕”。

随着一衆網際網路科技企業的進場,以蔚來、小鵬等為代表的第一批造車新勢力大有成“前浪”之勢。小米、百度等以投資者身份潛伏的企業直接入局造車,帶來了不同以往的商業模式。更重要的是,新能源汽車已經由“汽車産業發展方向”更新為“碳達峰”這盤大棋中的一枚棋子,在這樣的重大政策背景變革中,造車新勢力也将進入2.0時代。

總結過去,是為了更好地出發。2021年可以說是已經收尾,這一年,汽車行業經曆了“缺芯”停産的低谷,遭遇了無車可賣的窘境,但也迎來了新能源汽車及電池的爆發增長,吸引了更多資本及科技公司新玩家的入場,各種因素共同助推下,中國汽車市場正在迸發新的活力。

文/溫沖