點亮自己、照亮他人、愛的教育就是未來

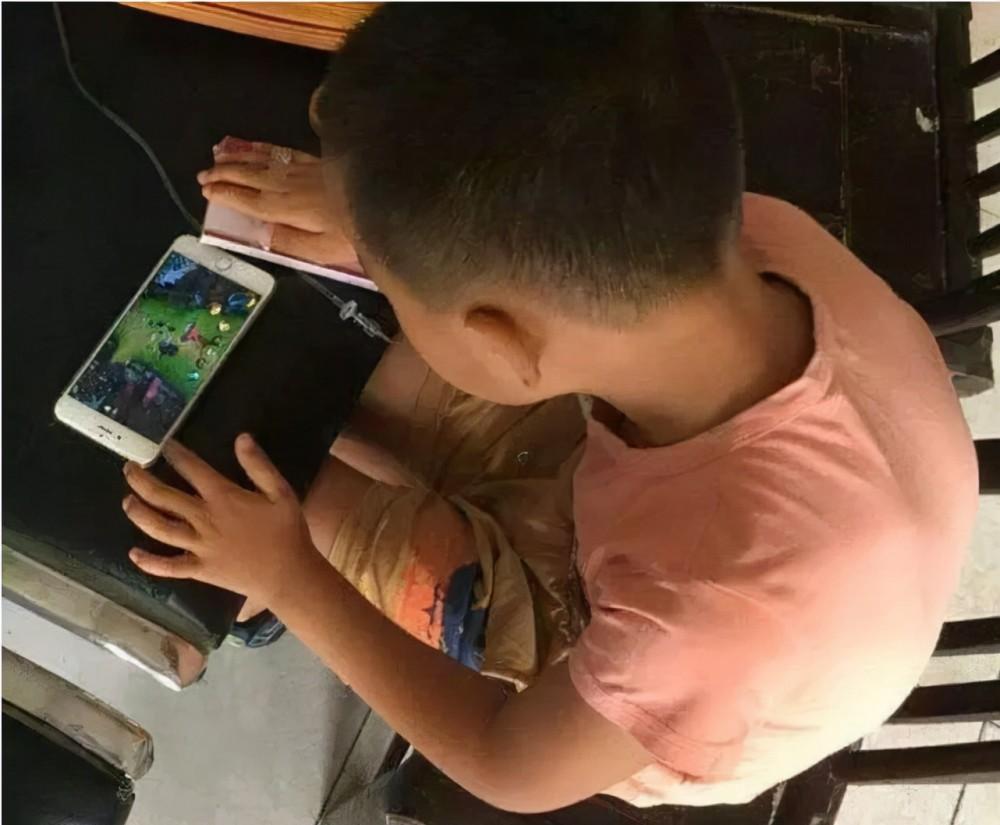

孩子1月14日就期末考試了,可他一點都不急,周末竟然抱着手機玩了半天……

自從今年“雙減”政策實施,學校的作業肉眼可見的減少了一多半,孩子也真的是放松了不少。

可緊接着父母們也免不了開始擔心,孩子以前就隻管學校的作業,現在作業都沒了,父母更沒理由讓孩子學習了。

其實這位家長的感歎,表面看是孩子不愛學習,背後缺失的其實是孩子的自律自控能力。

01 自律是一種價值觀

就像開頭這位家長感歎的,在家就懶散,一有時間就投入到了遊戲視訊中,其實是我們不明白自律其實是一種價值觀。

網上有一個段子,是說我們普通人以為的努力,其實不過是高手的日常,在自律這件事情上也一樣。

如果真的每天強迫自己去努力,去自律其實很累,而累的事情一定無法長期堅持。

就像達達老師在《家庭教育共讀會》中所說的,我們期待的自律,最終其實是希望孩子能夠培養起一個個習慣,甚至形成一種價值觀。

培養自律其實就是一個培養孩子的價值觀和責任感的一個過程,是以這個過程一定不是一蹴而就的。

那麼我們如何幫助孩子去形成自律的價值觀呢?

02 父母是最好的榜樣

王陽明心學中提到知行的三重境界:生知安行、學知利行、困知勉行。

最厲害的當然是第一種生知安行,在這一層是我自然而然就知道怎麼做,隻有這樣做我内心才舒服。換個更簡單的詞,其實就是習慣。

第二層學知利行,我知道這樣做有好處,我才會去做。而最難的當然是第三層困知勉行,隻有我遭遇了挫折,可能我才會勉勵自己去做。

其實放在家庭教育中其實也是一樣的。

如果孩子自幼就生活在一個很有自律的家庭,父母愛看書、堅持早起,喜歡鍛煉身體,對孩子來說他自幼接受的适應的就是這種頻率,在這種日常的熏陶中,對他來說自律就是自然而然的。

但很多時候其實是作為父母我們自己做不到,還要求孩子好好學習。

以孩子的見識能力,又不能了解自律背後的好處,就隻能無奈困知勉行了,隻有每次面對自己不好的成績才可能發奮圖強了。

是以價值觀不是我們說孩子就會聽,孩子首先會做的是模仿大人的行為。

是以父母才是孩子最好的榜樣。

03 幫助孩子自律的方法

家庭環境當然很重要,要不然怎麼會有“孟母三遷”的成語呢?

但成人和孩子面臨的情況還是不同的,那麼作為父母,我們怎麼幫助孩子自律呢?達達老師在《家庭教育共讀會》中提到了幫助孩子自律的具體方法:

1、自律分事情

第一種可以鼓勵的行為。是我們希望孩子能夠去發揚并保持的行為,對于鼓勵的要盡量的明确和詳盡。比如早起、整理、讀書等等。

其實就是在給孩子樹立标準,讓孩子知道什麼是好的。在這個過程中,如果孩子做到了你期待的,要及時鼓勵。

第二種是不認可但可以忍受的行為。

比如改變中的反複行為。因為改變不是一蹴而就的,是以我們要接受改變中的反複,幫助孩子設立合理的目标,降低預期,給予他改變的時間和空間,一點一點去養成習慣。

再比如,困難時刻的失誤。比如因為生病而起晚了,這種時候父母要做的不是苛責,但也不要給予特别的關懷。

因為有些孩子他可能在這個過程當中,他會用這些肢體或者是軀體上的這些問題,然後來獲得額外的這種同情,然後再回到他之前的他的舒适區,是以我們這個時候不用給予特别的關懷。

就是說今天你是因為剛剛我們開始改變這個毛病,我們可以晚10分鐘我就等着你就好了,你就非常簡單的去描述。

第三種是必須制止的行為。比如一些安全的底線,不能在馬路上玩耍之類的,這些就必須要堅決制止。

堅決制止就是我們說非常堅定簡短的語言,然後不容商量的,但是也不用特别的這種憤怒。

2、清晰自律的界限

第一是要表達清晰,是孩子可以了解,可以做到的。比如不能往妹妹身上潑水,這是很清晰的。但如果我們說你可以潑一點點,不能弄濕妹妹的衣服,這個程度就不好把握。

第二是父母要站在統一戰線。父母先溝通一緻,再按照第一步和孩子說明,更不要把選擇的難題抛給孩子。

第三是指令要簡短。比如3歲的孩子被其他孩子欺負了,你告訴他讓他自己去判斷,如果能打就打不能打就躲,孩子就聽不懂。還不如直接告訴他,躲開就好,就是在保護自己。

3、明确執行

如果目标是合理的,那麼千萬不要反複無常。看到孩子遭遇了挫折就自己先廢棄規則了,這樣孩子就會不斷去挑戰你的底線,你們之間就沒法溝通了。

當然在執行的過程中,一樣要做到前2點。有耐心,以身作則,給予孩子時間和空間。同時更重要的是要保護孩子的自尊,好好溝通。

作為家長,我們都很羨慕“别人家的孩子”。

就像前段時間上熱搜的“浙大考研學霸作息表”,學霸們把自己的學習生活運動安排的明明白白,也因為這份自律自控的能力,這些學霸據說都是各省聯考前500名的學生。

是以也有人感歎,普通人和學霸的差別,其實很多時候并不在智商,而是在這種日積月累的自律自控的能力,每天進步一點點,逐漸就超過了很多人。

孩子的可塑性是很強的,希望作為父母,我們能多點耐心,在孩子小的時候陪伴他養成好的習慣,助力他以後的人生走得更加順利。