在電影《我不是藥神》上映三年零五個月後,中國的慢性髓細胞白血病(又稱“慢粒白血病”)患者終于等來了能救命的國産神藥。

12月18日,由中國醫藥創新促進會主辦、亞盛醫藥(6855.HK)承辦的國家“重大新藥創制”專項成果釋出暨奧雷巴替尼(商品名:耐立克)全球首發上市會在北京、蘇州兩地同步召開。

再往前倒推23天,11月25日,耐立克獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)的上市準許,用于治療任何酪氨酸激酶抑制劑(TKI)耐藥,并采用經充分驗證的檢測方法診斷為伴有T315I突變的慢性髓細胞白血病(CML)慢性期(CP)或加速期(AP)的成年患者。

“我很高興能見證耐立克成功上市,因為這意味着中國CML治療原有的耐藥困境被打破,迎來了全新的裡程碑藥物,對臨床醫生和患者的意義巨大。”耐立克中國臨床試驗主要研究者、北京大學血液病研究所所長、北京大學人民醫院血液科主任黃曉軍教授在緻辭中表示。

中國科學院院士、重大新藥創制國家重大科技專項技術副總師陳凱先也對此給予了高度評價,“作為國家重大專項支援的新藥,耐立克代表了我國原創新藥的實力,是重大專項實施的亮點和驕傲。耐立克的上市充分彰顯了中國本土醫藥的創新水準,将激勵更多醫藥企業投身創新藥研發,不斷提升中國醫藥研發創新能力。”

耐藥了也能活

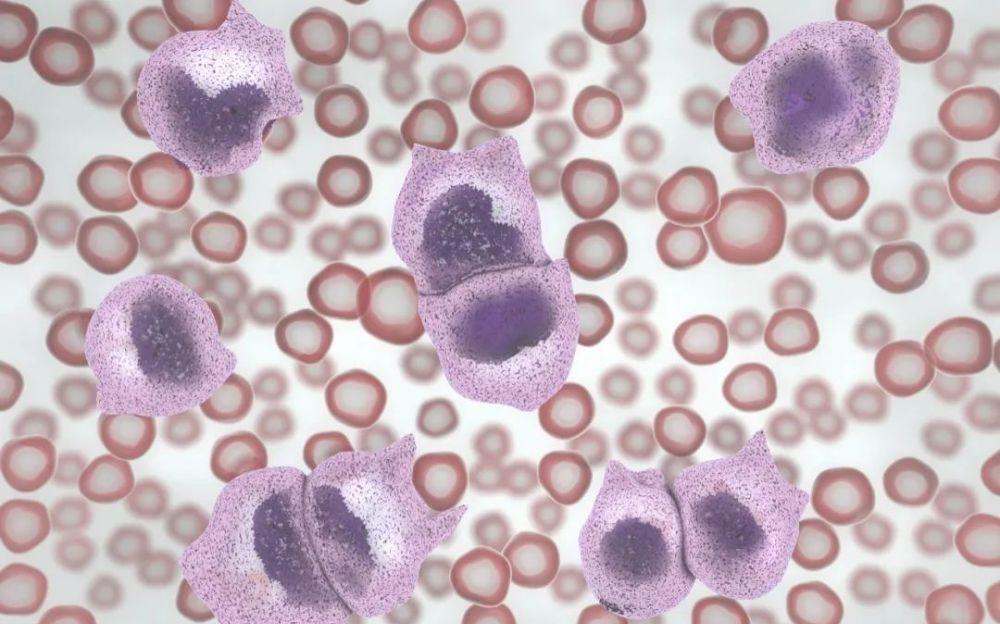

慢粒白血病是一種累及血液和骨髓的惡性惡性良性腫瘤,它的特點是産生大量不成熟的白細胞,這些白細胞會在骨髓内聚集,抑制骨髓的正常造血,也被稱為“血癌”。從病理機制上來說,BCR-ABL融合突變基因是慢粒白血病最顯著的标志,這是一種抗細胞凋亡的基因,是白細胞過度增殖的根源。

△圖檔來自視覺中國

2001年5月,針對BCR-ABL融和突變基因的靶向藥物格列衛在美國上市,一舉把慢粒白血病患者的五年生存率從30%提升到了90%。此後,達沙替尼、尼洛替尼等二代BCR-ABL抑制劑也陸續上市。從2013年起,國内各大藥企的格列衛仿制藥也先後獲批,進一步提高了藥物的可及性,大部分患者可以獲得和常人接近的生存期。

但耐藥始終是高懸在慢粒白血病患者頭頂的利刃。在之前國内尚無三代BCR-ABL抑制劑的情況下,一旦産生基因突變耐藥,如最常見的T315I,可能就意味着無藥可治。“在國内,就這麼幾種用藥選擇,如果一旦出現T315I突變,很快他就走向加速期和急變期,如果做不了移植,生命不能挽救。”耐立克中國臨床試驗主要研究者、北京大學人民醫院血液科副主任江倩教授表示。

耐立克的出現打破了這一困境。在不久前舉辦的美國血液學會(ASH)年會上,江倩教授口頭報告了耐立克臨床進展的最新資料,這也是耐立克的臨床研究連續四年入選ASH年會口頭報告。

江倩教授表示,此前全世界隻有普納替尼這一款三代BCR-ABL抑制劑獲批,且并未被引入國内。耐立克的上市,将給國内的慢粒白血病耐藥患者帶來巨大的生存獲益。“尤其是對于T315I突變的患者,染色體轉陰率和主要的分子學反應表現優異,其實一旦獲得了主要的分子學反應,就意味着這群病人的疾病得到了持續、穩定的控制。我相信将來總體的生存比例一定還會有提高。”

徹徹底底的中國創新藥

十年磨一劍,是創新藥研發領域最常見的定義之一,耐立克也不例外。

耐立克的藥物分子設計完成于2008年,專利發明人是現暨南大學藥學院院長丁克。此後,亞盛醫藥從丁克手中接過了這個還處于實驗室階段的産物,準備着手開展臨床設計。

2015年,在完成了臨床前藥理、毒理等相關研究後,亞盛醫藥向廣東省藥監局正式送出了新藥臨床試驗申請,并在通過廣東省藥監局的驗收後,于當年5月份向國家藥監局藥品審評中心(CDE)送出了申請。

這也是亞盛醫藥的特别之處,和其它多數國内創新藥不同,亞盛醫藥并沒有選擇在條件更為成熟的海外完成一期臨床試驗,而是把耐立克的全部臨床試驗都放在了國内。一旦成功,這将是一個完全意義上的中國創新藥,對中國醫藥産業的鼓舞不言而喻。但硬币的另一面注定了這會是一條漫長又曲折的路。

亞盛醫藥把一期臨床定在了北京大學人民醫院血液科,這也是北大人民醫院曆史上第一次做創新藥的一期臨床,對于first in human的風險,大家都有更為謹慎的考量。

“我們的第一次倫理是被否的,因為我們隻有臨床前的動物資料,我們隻能證明這個藥在動物身上是安全的,對于在國内開展臨床一期确實沒有足夠的經驗。後來是北大人民醫院血液科主任黃曉軍教授親自去做了倫理答辯才通過。”亞盛醫藥首席醫學官翟一帆回憶說。

另一個挑戰是劑量選擇。2016年10月,第一位入組患者開始服藥,當時,第一款三代BCR-ABL抑制劑普納替尼已經獲批,但因為嚴重的心血管副作用,普納替尼一度被FDA撤市。為了規避風險,在耐立克的初始劑量選擇上,研究團隊選擇了逐漸爬升的政策,從第一次的1毫克,慢慢增加到了60毫克。

“整個一期臨床試驗下來,我們總共爬了11次劑量,每次都是戰戰兢兢,都要開安全性會議。因為病人絕大部分都經曆了二線或者是多種藥物過來的,是藥物的副作用還是疾病的症狀,我們要反複去觀察,在安全性和有效性中做出平衡。”翟一帆表示。

亞盛醫藥的商業化起點

獲批上市後,如何提升可及性是耐立克要面對的第一個難題。

亞盛醫藥首席商務營運官祝剛表示,在藥品鋪設方面,亞盛醫藥已經和包括多家國内頭部經銷商企業達成了一系列戰略合作,把耐立克精準投放到有需求的專業藥房,確定全國各地的患者能夠在第一時間買到救命藥。

其中就包括了今年7月和信達生物的強強聯合。亞盛醫藥與信達生物達成全方位戰略合作,該合作包括耐立克在中國市場的共同開發與共同推廣。此外,信達生物還以股權投資的方式加注亞盛醫藥,為将來的深度合作埋下了伏筆。

在價格方面,亞盛醫藥也在積極準備明年年底的國家醫保談判,争取盡快将耐立克納入國家醫保目錄,最大限度降低患者的用藥負擔。此外,在醫保談判前的這一年時間裡,亞盛醫藥也會和第三方支付平台展開合作,通過城市普惠險等商業化創新支付手段來保證用藥的可及性。

另一方面,此次獲批并不是耐立克的終點。據了解,亞盛醫藥正在進行上市後的完全準許臨床試驗,目标适應證是針對有一代和二代TKI耐藥患者。該項試驗已經在今年上半年完成入組,預計最快在明年上半年可以遞交新藥上市申請。

而從更長遠的眼光來看,耐立克除了能夠靶向抑制BCR-ABL融合基因以外,對其它多個激酶靶點也同樣有效,是以它具備向實體瘤适應證拓展的潛力。一個例證是,亞盛醫藥已經在國内啟動了耐立克治療胃腸道間質瘤的一期臨床試驗。

從孤兒藥切入,獲得藥審部門的政策支援,快速進入臨床和市場,再去拓展其它更為龐大的适應證,這是亞盛醫藥為耐立克制定的市場政策,也是這家中國創新藥企最有辨識度的商業化标簽。

截至目前,亞盛醫藥共有12款藥物在研,主要布局聚焦細胞凋亡靶點。其中有4款在研新藥累計獲得12項FDA孤兒藥認定和1項歐盟孤兒藥認定,以及2項FDA審批快速通道認證,在中國所有藥企中遙遙領先。其中,公司後續的重磅品種Bcl-2選擇性抑制劑APG-2575已經進入關鍵臨床二期,用于治療複發/難治性慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤。Bcl-2選擇性小分子抑制劑被業界譽為小分子領域的PD-1,目前全球隻有一款藥物上市。

從某種程度上來說,耐立克的獲批上市既是亞盛醫藥開啟商業化的起點,也為外界觀察亞盛提供了絕佳的視窗。這家緻力于“解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求”的中國創新藥企究竟能走多遠,讓我們拭目以待。