中安線上 中安新聞用戶端訊 記者12月16日從中國科大獲悉,中國科大蔡一夫教授帶領國際合作團隊發現了嬰兒宇宙處在高能實體的“沙漠”能區時,存在原初引力波共振的非線性理論現象。原初引力波信号通過該現象過程,能給被共振放大4至6個數量級乃至更大,進而被原初引力波探測器檢出,可用于驗證某些傳統實體“不可觸及”的宇宙起源理論模型。這個新結果可以為國際上盛行的原初引力波探測實驗建設提供重要科學目标,也為搜尋超出粒子實體标準模型的高能新實體打開了一扇視窗。該成果以“Beating the Lyth bound by parametric resonance during inflation”為題,發表在國際知名學術期刊《實體評論快報》。

如果将現在的宇宙比喻為一名成長的孩童,那嬰兒時期的宇宙中,現在所有的物質和暗物質都曾經是以極為微小的基本粒子的形态存在。“嬰兒宇宙”溫度極高,遠超現在高能實體實驗中能觸及的最高溫度(能标)。這段時期的實體被稱為高能區新實體,因為超出目前探索能力,被稱為高能實體的“沙漠”區域。

目前探索宇宙起源的主要科技手段是去搜尋來自宇宙創生時期的時空漣漪,也就是原初引力波。它就像留聲機一樣忠實地記錄了宇宙在古早時期所發生的一切。然而,這些時空波動的幅度大小正是直接由嬰兒時期的宇宙能标所決定的。是以,能否捕獲到原初引力波幾乎成為了人類是否還有機會走出嬰兒宇宙的“沙漠”地帶,并尋找到超出粒子實體标準模型的高能區新實體的唯一關鍵線索。嚴格來說,引力波探測隻是多個尋找超出粒子實體标準模型新實體的科技手段其中一種,還有傳統對撞機科學、高能宇宙射線等;引力波探測目标中,除了原初引力波,還有相變引力波、原初黑洞誘生引力波等。但這些技術手段要麼離高能實體的“沙漠”能區相差甚遠,要麼背後的實體理論還存在不确定性。而原初引力波,隻須熱大爆炸宇宙學說成立,就必然存在。是以對它的科學探索幾乎成為了人類走出嬰兒宇宙的“沙漠”能區并找到新實體的唯一關鍵線索。

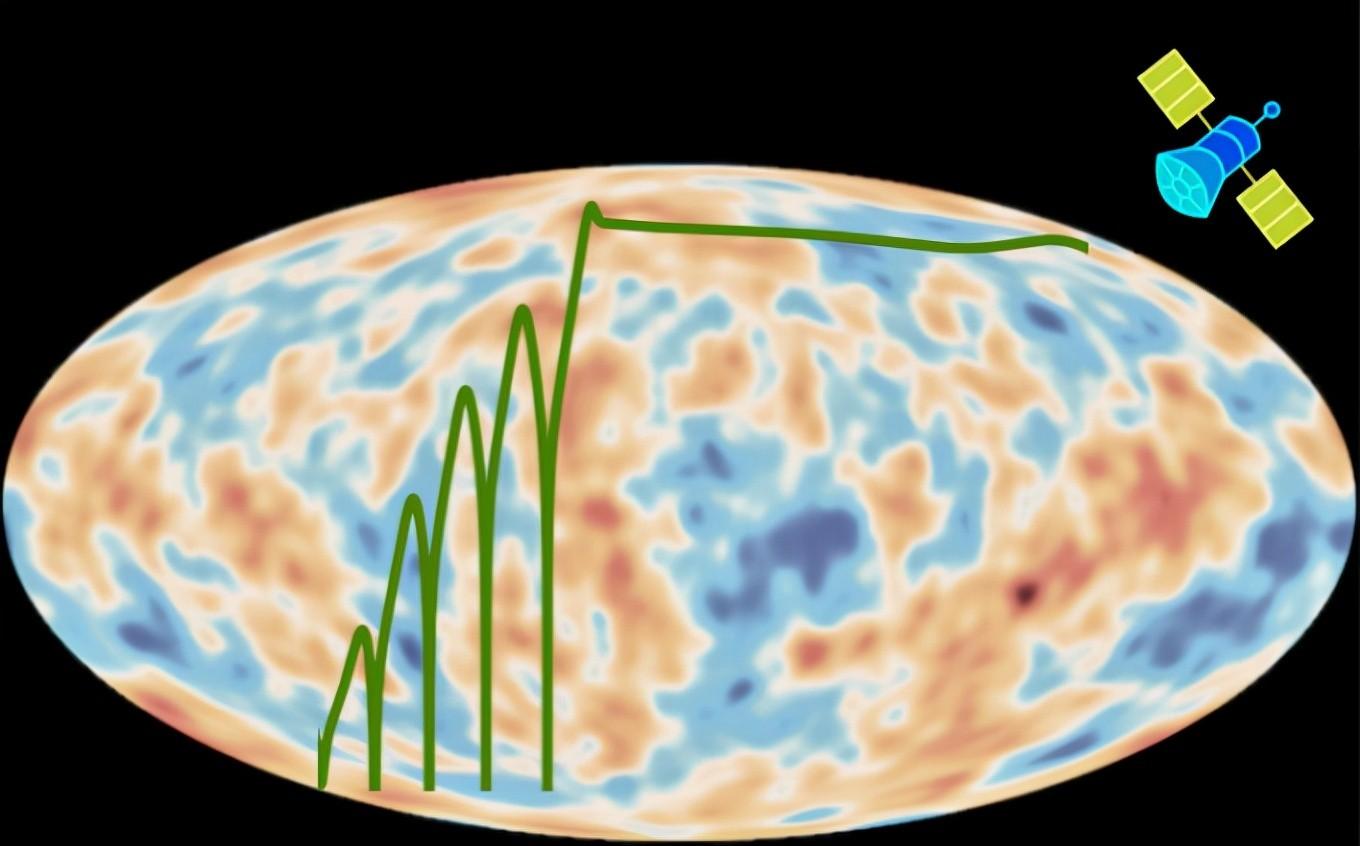

“暴脹宇宙”是宇宙起源和高能區新實體的代表性假說,該觀點認為,宇宙在大爆炸創生之後約10^-30秒的一瞬間,體積急劇放大了約10^80倍。宇宙微波背景輻射天圖部分驗證該理論。但原初引力波作為暴脹學說另一重要預言,遲遲未被捕獲。原初引力波已成為國内外多個宇宙學實驗重點搜尋對象。一旦人類成功捕獲到原初引力波,宇宙是否發生過極早期的暴脹過程可以得到蓋棺定論的檢驗,高能區新實體能标也可精确測定。但如果暴脹恰好發生在嬰兒宇宙的高能實體“沙漠”能區(高于目前人類能觸及的最高能标,即對撞機實驗能标,但又遠低于互相作用大統一的理論能标),相應産生的原初引力波信号幅度會非常小,幾乎不能被宇宙學探測技術所察覺。傳統的學術觀點是以認為在這個能區範圍去搜尋原初引力波以及其相關新實體是“不可能完成的任務”。

在本研究中,蔡一夫團隊引入了一個具有參數共振演化行為的重場,使其與原初引力波發生非線性耦合,進而為原初引力波的共振增益提供了能量來源。并且暴脹背景演化的特殊動力學性質(專業術語為,慢滾暴脹)可使該重場和傳統的原初物質擾動之間幾乎互不幹擾,進而確定暴脹學說與目前的宇宙學觀測能夠完美契合。

本研究通過構造一個具體的模型範例,精準地論證出:即便嬰兒宇宙是在超出粒子實體标準模型的“沙漠”能區經曆的暴脹過程,也能産生足夠大的原初引力波,進而理論上說明高能實體的“沙漠”也可能存在生機盎然的新實體“綠洲”。

圖1:高能區的實體沙漠中,存在着一小片新實體綠洲,由共振增益機制放大到可觀測的範圍,被原初引力波望遠鏡探測到。圖檔來源:歐洲空間局/普朗克合作組

根據本研究預分析,這個通過非線性共振過程産生原初引力波的新理論起源機制有望在不久将來的宇宙微波背景輻射實驗中得以檢驗,例如國際的LiteBird小鳥太空望遠鏡,以及中國的阿裡原初引力波實驗等。

圖2:左:參數共振重場的幅度增益(黑線)以及與傳統原初物質擾動的比較(紅線);右:新提出的原初引力波共振産生機制所給出的理論預言信号(黑線、紅線)與國際LiteBird小鳥太空望遠鏡探測能力(綠線)的比較。

本研究獲得科學技術部國家重點研發計劃“引力波探測”重點專項、國家自然科學基金委應急管理項目、國際(地區)合作與交流項目、教育部中央高校基大學研專項、國家留學基金委創新型人才國際合作培養項目、中國科學院基礎研究領域優秀青年團隊、中科大國際化發展基金的資助。(記者 汪喬)