甬派君有話說

倡導閱讀生活,緻敬名家大師。為此,甬派文藝頻道推出“編輯看名家”欄目,特邀原《中國文學》執行主編、資深文學編輯鐘振奮女士主持,講述她多年來與中外名作家們合作帶來的精彩故事,再現名作背後大師們的風采。

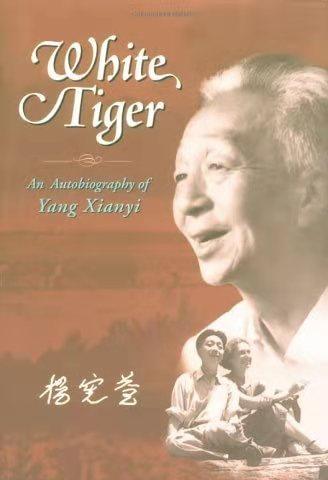

由詩人來做譯者,無疑是作者與讀者的雙重幸運。尤其是由詩人來譯詩,更是堪稱珠聯璧合,妙筆生花。享譽海内外的楊憲益先生就是這樣一位非常難得的詩人翻譯家。無論是中譯外還是外譯中,詩人筆下那靈動的珠玑般的文字,令人沉吟深味的意境,都能通過另一位詩人的妙筆完美傳達,如同作者直接用母語書寫,這是一般的譯者難以企及的。

上世紀八十年代中期我開始參加工作時,有幸與楊先生在《中國文學》雜志社共事過幾年。那時候的《中國文學》英、法文部一直都有外籍專家定稿把關,并且重要的稿件會約請國外的漢學家擔綱主譯,像美國的葛浩文、英國的詹納爾、紐西蘭的路易·艾黎以及後來加入中國籍的美裔翻譯家沙博理都是我們非常倚重的譯者。而擔任選稿、寫稿任務的中文編輯部也不乏詩人、作家。

楊先生是我們雜志的主編,除了确定每期的選題,還要做大量的翻譯以及定稿工作,有時候還會親自寫文章向外國讀者介紹中國作家的創作狀況。他的工作相當的忙碌。好在楊先生所住的專家樓就在我們機關的大院裡,上下班比較友善。在工作之餘,我們這幫剛配置設定來的大學生也常到楊先生家觀看一些外國電影錄像,每次去都會受到好客的楊先生的熱情歡迎,還拿出好吃的零食招待我們。楊先生和他的英籍夫人戴乃疊也和我們一起觀看,有時候遇到難懂的英文句子,楊先生還會親自為我們做“同傳”,他的言行就像一個讓人很感親切的長者,全然沒有大翻譯家的架子。

雖然對于楊先生來說,由于把主要的精力投入到了翻譯事業中,他的翻譯家的盛名多少遮掩了作為詩人的光芒,但他的詩歌才華也會在工作之餘時不時地“橫溢”,令讀者們驚喜。如果說楊先生稱他的翻譯是工作,“因為乃疊喜歡,我也就做了”,那麼寫詩則是真正展現他才氣與性情的雅事了。

楊先生對于寫詩的熱情可以追溯到他的少年時期。1915年1月,楊憲益先生出生于天津的一個富貴之家。祖父和幾位叔祖都曾通過殿試當上翰林,是少見的“五子登科”之家。他的父親楊毓璋精通詩詞格律,酷愛平劇,曾經留學日本,回國後擔任過天津中國銀行行長。他的三位叔叔也曾有留學法國、德國和美國的經曆。楊先生在上私塾時跟着一位優秀的塾師學寫舊體詩,悟性極高的他很快就能寫出“乳燕剪殘紅杏雨,流莺啼斷綠楊煙”這樣令老師激賞的詩句了。

當然,出于少年頑皮心性,他也曾跟教自己英文的家庭教師開玩笑,拿她的名字“徐劍生”作上聯,很得意地對了個“快槍斃”的下聯。1928年,楊先生進入英國基督教倫敦會創辦的天津新學書院學習,接受了正規的西式教育。楊先生在博覽群書之餘,對中外詩歌表現出了濃厚的興趣。那個階段他大量閱讀了西方詩人的作品,喜歡上了浪漫主義詩人濟慈、雪萊等人的詩,并開始用英文寫詩作文。他曾把自己喜愛的一些詩歌翻譯成舊體詩。最初的翻譯嘗試是朗費羅、彌爾頓等人的詩,以及莎士比亞戲劇中的詩,興之所至,甚至還根據英譯本轉譯過古希臘詩人薩福的詩。對于他來說,在中西文化之間自由地穿梭,是一件令他非常開心的事。當然,這樣自覺的訓練也為他後來寫詩、譯詩的文學生涯打下了堅實的基礎。

是以當他在英國的牛津大學就讀時“出于好玩”,用英雄詩體翻譯《離騷》,讓英國人大大地吃了一驚,也便在情理之中了。

1940年楊先生獲牛津大學文學碩士學位後回國,同時還“攜帶”了一位漂亮的英國姑娘回來,那便是後來成為他夫人的戴乃疊。值得一提的是,戴乃疊出生在北京,7歲後才回英國,父親是一位傳教士,曾經在燕京大學教過書,這也促成了戴乃疊與中國的一生情緣。她在牛津求學時是楊憲益先生上法國文學課時的同學,因為熱愛中國文化,後來幹脆改學中國文學,成了牛津大學獲得中國文學學位的第一人。從喜愛古老而神秘的中國——對中國文化着迷——愛上年輕潇灑、出口成章,還能講一口流利英語的楊先生,這自然是順理成章的事。于是Gladys(戴女士的英文名字)變成了 Gladys Yang(随丈夫姓楊),楊先生為她起的中文名字——戴乃疊也随之“誕生”了,盡管常有讀者來信将她的名字誤寫成戴乃選。

自古以來,詩人與酒結下了不解之緣,楊先生也不例外,他的好酒是出了名的。據說他在“文革”中蒙冤入獄時,因剛在家喝過悶酒身上尚餘酒氣,還被同獄的犯人誤以為是喝酒鬧事才被抓的呢,說他的酒氣“好聞極了,一定是高檔貨”,還問他“多少錢一兩”。有人是以戲稱他為“酒氣最香的犯人”。身陷囹圄,不能與酒相伴,楊先生便“以詩解憂”,教犯人們背誦唐詩,向他們講解《長恨歌》,他自己獨處時則默念莎士比亞的詩句。這樣的修為與境界自非常人所能比拟。

每年元旦,我們雜志社聚餐時楊先生都會帶上幾瓶白酒與同僚們共享。楊先生喝酒常會臉紅,但從不醉倒,大概他所追求的是一種“仙”的境界吧。楊先生為人處世頗有魏晉之風,黃苗子就稱他為“現代劉伶”,還為他畫過一幅題為“酒仙”的漫畫,圖中的楊先生抱着一個酒壇子自樂,活脫一個酒翁形象,真正應了他詩中的一句話“有煙有酒吾願足”。習慣以酒待客的他當然還會以詩唱和:“我家有大曲,待君日已久。何當過敝廬,喝它三兩鬥。”這是寫給他天津新學書院的同學、翻譯家王以鑄的。當别人問到他的長壽秘訣時,他的回答出人意料:“抽煙,喝酒,不運動。”

楊先生曾經談及他抗戰時期在貴陽師範學院教書時的經曆。那時候他與同在貴陽的學者、詩人尹石公先生等人常常聚會,時有唱和,集中寫了不少舊體詩,也許可以算是楊先生的一個高産期吧。常常是10分鐘便可依原韻和一首七律,他笑稱自己是以“吃了不少白酒白飯”。像這樣靈活的詩思,完全稱得上是“倚馬可待”啊!

1995年,楊先生在香港出版了一本詩集《銀翹集》,裡面收錄了多年來創作的130多首舊體詩,既有針砭時弊、金剛怒目式的憤世之作,也有酣暢淋漓、直抒胸臆的快意文字,更有不少诙諧幽默的打油詩,從中可見他曠達、灑脫的處世風格。這些詩作大多是靠朋友們收集才留存下來的,因為楊先生對自己寫的詩經常是“閑抛閑擲”,毫不在意。有的詩還是他當年細心的同學抄寫留存,後來再寄還給他的。

對于自己的一生,他在《題丁聰為我漫畫肖像》中是這樣總結的:“少小欠風流,而今糟老頭。學成半瓶醋,詩打一缸油。恃欲言無忌,貪杯孰與俦。蹉跎慚白發,辛苦作黃牛。”

香港大學曾因楊憲益先生“對于開拓學問知識和人類福祉有重大貢獻”以及“在文學和曆史學上的傑出成就”而授予他名譽博士學位(1993),一向诙諧的楊先生在參加完隆重的“加冕”儀式後還不忘寫詩自嘲:“相鼠有皮真鬧劇,沐猴而冠好威風。”

楊憲益先生晚年時居住的小金絲胡同。

楊憲益先生才華天縱、著譯等身,但他一向淡泊名利、虛懷若谷。有人說過,如果楊先生把他的精力放在學術研究上,他完全可能成為像錢鐘書那樣的大學者。當年他在北碚國立編譯館時寫的文章已達很高的學術造詣,但他在編成集子時卻自稱為“零墨新箋”“譯餘偶拾”。他曾從希臘文譯荷馬的《奧德修記》、從拉丁文譯維吉爾的《牧歌》,還從中古法文譯法國英雄史詩《羅蘭之歌》。但對這些堪稱卓越的成就,楊先生看得十分淡然,他謙稱:“我也沒做什麼太多的事,也就是翻了點德文,翻了點法文,翻了點希臘文,翻了點意大利文,要不就翻點英文什麼的;數量也不太多,也就是把《紅樓夢》《老殘遊記》和《儒林外史》給譯成了洋文, 介紹到歐美去了……”把多少譯者窮其一生都望塵莫及的成就用這樣幾句話平平道出,這是怎樣的氣度與胸懷!

楊先生是個詩人,自然常會流露出真性情。“每見是非當表态,偶遇得失莫關心。”這兩句詩恰好表明了楊先生作為一個知識分子的擔當意識。就像他用一生的行為所證明的那樣,在重要的曆史時刻,楊先生會一改平日的溫和,他的言行舉止中充滿了詩人的激情。言人所不敢言,有所為、有所不為,既是一種大勇,更是直抵人心的高義。

作者簡介

鐘振奮,浙江鄞縣人,畢業于北京大學中文系。曾任《中國文學》(雙語版)執行主編。新世界出版社編審。所編輯的圖書曾獲魯迅文學獎、優秀外宣圖書獎等。曾獲中央國家機關青年優秀論文獎等獎項,部分作品被《散文選刊》《讀者》《青年文摘》等刊物轉載并在北京文藝台播出。譯著有長篇小說《星遊人》(傑克·倫敦著)等。

一審:陳青 二審:龔紅雅 三審:湯丹文 終審:王存政