要说对待外国侵略者的态度,在中国近代史上,如肃顺般强硬的人是不多见的。

在对待外国侵略者的态度上,肃顺等人疑虑甚深,属于顽固保守的一派,而且态度极为强硬。为使祖宗成法不致被破坏,他们断然拒绝接受西方列强在第一次鸦片战争所签条约之外的过高要求,甚至为此起而抗争。

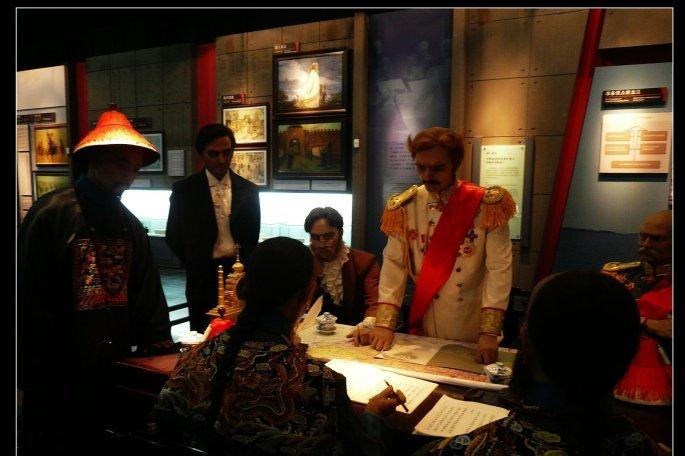

在同沙俄关于东北领土的交涉中,肃顺更是态度强硬,愤怒地驳斥了俄国公使伊格那季耶夫的侵略要求,把黑龙江将军奕山签订的《瑷珲条约》的文本掷于桌上,拒绝批准互换,严正声明这是一纸空文,毫无意义,并告诉俄国人,《尼布楚条约》“断不能更改”,不但乌苏里江以东地区不容侵占,即黑龙江左岸仍为中国领土,现在不过是“暂许贵国人居住”,“并非在……(此)地方作为立界之处也”。

肃顺还警告说,俄国侵略者如一意孤行,强人所难,中国势将收回已借黑龙江以北领土,并“闭关停市”,宣示中外,“使各国闻之,共知贵国之非是”。

如:力主严办妥协派官员何桂清、耆英等。

何桂清为咸丰朝妥协派阵营中的一位核心人物,多任职江南地区,对咸丰帝一些强硬外交举措阴奉阳违。肃顺与何桂清在对待外国侵略者的态度上早已产生龃龉,又因何桂清在重用汉臣的问题上常处处为难,使肃顺积怨颇深。咸丰十年太平军进攻常州,何桂清率离属地,并开枪击杀前来挽留的绅民。同年,江苏巡抚徐有壬死前遗疏弹劾何桂清弃守狂逃。此折到京后,肃顺向咸丰帝推荐曾国藩接任两江总督,并奏请以军纪处死何桂清。后因热河逃亡,此事遂搁置下来。辛酉政变后,何桂清被处死。

耆英是道光朝签订《南京条约》的中方代表之一。力主妥协屈服,极力散布“夷情可畏”,为咸丰帝所不喜,不为重用。咸丰八年四月初八日(1858年5月20日),英法联军突袭大沽炮台,之后直扑天津,并扬言要进攻北京。慌乱之中,咸丰帝采纳钦差大臣桂良和吏部尚书花沙纳的主张,起用耆英为钦差大臣,主持对英法的和谈。

然而,在此之前,英国军队攻陷广州时,在缴获的两广总督府文件中,发现了耆英主张对英要采取外和内硬两面对付手法的奏报(这其实是耆英为迎合咸丰帝强硬姿态所奏),英方认为耆英不够坦诚,所以,英方对耆英主持谈判予以反对,仅委派副代表李泰国见耆英,且当着耆英的面公开宣读英方缴获的耆英“佯示友好,安抚夷人”的奏疏,当面羞辱。耆英惧怕英国人报复,未加上奏,更不等谕旨是否批准其回京,便擅自离开天津赶赴京师。

咸丰帝责其畏缩无能,办理不善,且借辞推卸责任,又未奉特旨擅自回京,于是将其下狱议罪。朝臣中,以恭亲王奕为首为其开脱罪责,“议为绞监候”。以肃顺为首上奏咸丰帝:“今尚有办理夷务之臣,若皆相率效尤,畏葸潜奔,成何事体?”奏请将其即行正法。由于肃顺的一再坚持,咸丰帝加恩赐其自尽。

肃顺外交强硬态度在各个方面的表现,不仅使西方列强恨之入骨,也使统治集团中的妥协派视其为眼中钉。辛酉政变时,他们纷纷站到了奕䜣一方,努力以奕䜣取代肃顺成为大清中枢人物。这样,列强保证了在华利益的顺利实现,妥协派保证了在统治集团中的稳固地位。