"鲁迅:我说过"是现在流行的网民之间交流乐趣的在线社交平台。

一方面,因为鲁迅的金句很多针和缺点,直到今天依然能站在潮流中引领时代观,由大家竞相引用;

另一方面,人们喜欢把一些看似具有一定意识形态特征的言论放在鲁迅的名字上传播开来。

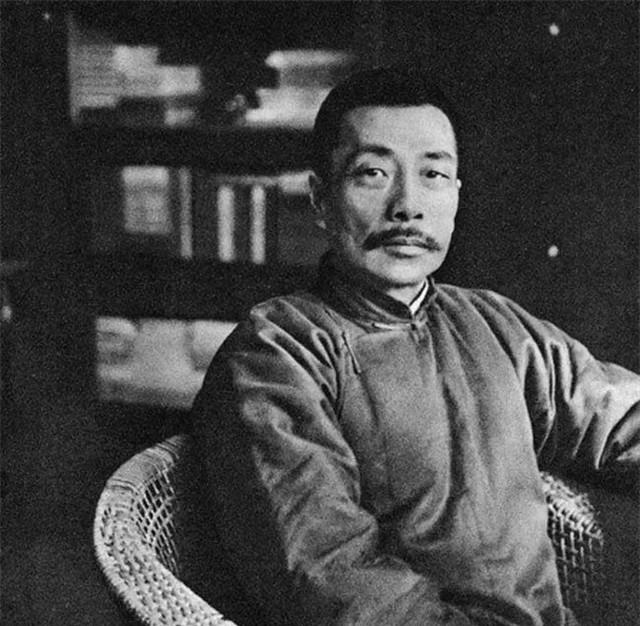

一提到鲁迅,首先想到的是一把利剑般锋利的字眼,针尖的话语,针时不法的民主战士形象,抛弃了医学文本,用笔墨揭露封建的坏习惯,打破了落后思维的幻觉,到处都是。

说到鲁迅,众所周知,他是一位伟大的作家、教育家、思想家、革命家、新文化运动的大师,也是中国现代文学的奠基人之一。

当我们提到鲁迅时,我们想到了小学教科书中的草园和三味书屋,跳土和夜瓜田中的草......

鲁迅已经成为一个抽象的精神领袖,一个无形的价值取向,但这些被贴上标签的形象也显得格外冷酷和遥远。

其实,鲁迅一生都非常热爱美食,他喜欢美味,乐于分享,是名副其实的"民国幸福人民"。

无论是在北京、上海、广州还是厦门,他住过的每一个城市都有他的"美食地图",甚至经常在日记中写下他"逛店"的感觉,记录了大量的美食名称和店铺。

一份记录鲁迅半年多的菜单,暴露了他的"吃"属性,徐光平爆出的菜单比预期的要丰富。

鲁迅食谱

在上海的鲁迅纪念馆,一个特别的藏品吸引了大家的目光。

该系列是鲁迅的妻子徐光平记录的菜单,与生活中记录的家庭食谱相似。

这个食谱没有像我们通常印象的那样记录其他菜肴的烹饪风格或名称,而是记录了鲁迅先生在1927年11月至1928年6月期间每天吃的食谱。

在食谱记录中,鲁迅先生的日常食谱非常丰富,素食者的组合看起来非常有吸引力。

任何一个回合,你都可以看到利顿的食谱有蒸沙鱼、红烤肉桂鱼、排骨、蒸鸡、西兰花牛肉、蒸鱼片、炖羊肉、罗汉菜等"大菜",最基本的配置每顿饭还要一份素食三菜一汤,金子的燃烧程度令人震惊。

据徐广平食谱统计,每个月单独吃饭会花掉一半的家庭收入,虽然吃得非常丰富,不仅够养活,但放在今天的恩格尔系数那也非常高。

这本来是鲁迅和徐光平家当时也是比较费力的,再加上鲁迅先生买书也比较大,在食物上也没必要这样的"奢侈"。

但鲁迅先生并不在乎,找食物是无论他在哪个城市都非常关注的环节,也有猜测,鲁迅先生出于对新婚妻子的爱,不忍心让它做饭。

但总之,要让妻子记录出如此细致丰富的配方,无论什么因素,鲁迅对食物的追求都是不可或缺的。

这道配方让鲁迅的形象在大家的眼中变得具体而生动,每天看着鲁迅先生的入口食物,仿佛也瞥见了他日常生活中的一个小小的,看到了每天奉献享受荀兄弟的食物。

其实能有这样一个出人意料的配方,早在Xungo的日记和作品中就能看到。

鲁迅在城市生活中留下了"鲁迅同菜一碟",鲁迅的作品中不少经典的江浙小吃都令人好奇。

华盖续集也录下了这样一件事,一位朋友给鲁迅带来了一些柿子霜,他非常喜欢,而且非常珍惜。听说这种糖有奇怪的用途,嘴里有些小疮就擦了擦好,所以赶紧收起来,然后忍不住要照顾,给自己找个理由,觉得自己不常有口腔疮,没必要保留,而且大部分都吃了。

鲁迅还拿出自己珍贵的柿子糖霜糖去招待一位河南族女友,出乎意料的也被人嘲笑,说这只是一种普通的零食,鲁迅忽然想到,拿柿子霜糖来招待这位朋友,就像别人拿黄酒喝一样,没什么不寻常的。

但这也展现了鲁迅先生对食物的热爱和珍惜。

在生活中吃

一百年后,我们称赞鲁迅是作家、思想家、革命家,一百年前的鲁迅,也是一个真正的美食家。

电视剧《觉醒时代》中有一幕让观众津津乐道,那就是在陈独秀出狱的酒吧里,围坐在餐桌旁的人群依然兴奋地谈论着这个世界,鲁迅喊道:

"什么时候开桌子,嘴巴就出来了。

这与平时教材中严肃的形象形成鲜明对比,但更是吸引了大家的目光,甚至不敢相信鲁迅会这样说话,但其实如果你仔细了解,你会发现鲁迅先生就是这样一个热衷于食物干米饭的人。

鲁迅先生关于食物的轶事也非常多,比如因为爱吃甜食,在自己的牙医身上饱受龋齿的折磨,还奖励自己一块米香味的乡村饼干。

类似的事情也记录在鲁迅的日记中。

"中午前三天带着十多人去了董家,一到见部就来了。下午去王府井牙医徐景文治疗牙病,同意补上四颗牙,并装一瓶药,总价47元,付十元。米村买饼干一元。"

这是鲁迅1935年5月日记的内容,记录了他在回家路上买零食和吃的日常生活。

鲁迅从日本留学归来,很久以来第一个居住的城市是北京,除了在教育部担任公职外,还在北京大学、北京师范大学、北京女子师范大学等学校任职。

从1912年到1926年,他在北京生活了15年,也在北京"吃"了15年,在此期间,鲁迅的日记记录了近百家著名餐馆。

日记中记载的餐厅有广和楼、廉价屋、蓟县屋、志美楼、同居、东兴楼、杏仁花村、三产观景、中央饭店、四川宾馆、西安宾馆、德国饭店、泰丰楼、广福楼、新丰楼......

在这些餐厅中,鲁迅先生最常去的"八居"第一广和家,当时住在山禾堂,广和家在其胡同对面。

当时著名的广阔住宅"三不粘"、油炸腰花等菜肴让鲁迅心动,鲁迅先生不仅经常来访,还常被称为"外卖"到家。

所谓"三不粘",就是用蛋黄、淀粉、糖、水的加工和蒸煮,注意煮熟快,成品不完全是蛋糕,也不是真正的汤,用一把勺子,需要一个不粘勺子,两个不粘板,三个不粘牙,清爽又甜又软,命名为"三不粘"。

三不粘不仅美味,还有酒的作用,所以鲁迅先生像三不粘一样可能也有一种爱喝酒,于大福礼物鲁迅曾经的诗中写道:

"醉醺醺的眼睛在餐厅里朦胧地抬起头来,悠闲地喊着两声。

此外,根据鲁迅先生日记的记录,"和记"和记"店里切面的大块牛肉面、"海天春"等,虽然都是普通食品,价格便宜,也一直是鲁迅先生的青睐。

鲁迅也喜欢吃辣、辣鱼粉皮,放开辣椒的李子干邑肉是鲁迅最爱的菜品。

据说,鲁迅曾向胡石解释,他先吃辣是为了缓解苦涩,说绍兴人的味道真的不好辣味,但他喜欢吃的是为了缓解睡眠,晚上很安静,寒冷的人睡着的时候,脱下辣椒进了几段进嘴里咀嚼, 额头上立刻出汗,周围柔软,困倦,可以继续阅读。

除了广和居所,与北京一样,"八大宅邸"之一的同居和居所鲁迅也非常喜欢,其菜品以鲁菜为主,鲁菜在经典菜品中应有尽有,油炸肥肠、九转胖肠、三不粘等都在它的栏目中。

鲁迅特别喜欢同居生活炸虾球,因为这道菜更符合鲁迅江浙的味道,是融合了南方菜种后推出的新菜。

根据日记记载,鲁迅也喜欢用烤面包生活,即面包表面刷一层油,有时将面包切成薄片,再烤干,焦黄酥脆,外烧焦,口感极佳。

鲁迅也去了广州,担任广州中山大学中文系主任,在广州定居半年多后,鲁迅日记记录了多达25家餐馆。

"奇迹香丽"餐厅一豆蒸鲭鱼让鲁迅赞不绝口,"一个天堂""美立对"冰房冰淇淋也得到了鲁迅的青睐......

1927年9月,鲁迅去了上海,鲁迅平时住在上海,这是鲁迅创作的高峰期。

在上海逗留期间,鲁迅还经常邀请朋友一起品尝美食,"知味观"和禹餐厅梁园东梅楼成为鲁迅家的常客。

口味观专营东坡肉,叫花鸡、西湖醋鱼等名菜,非常符合鲁迅的口味。

因为鲁迅最爱,到了20世纪80年代,就有外国美食家来观味,名叫鲁迅那年邀请客人吃几道菜。

梁园来美楼是河南的一家餐厅,据统计,鲁迅在不到一年的时间里多次到梁园来美楼,或者朋友吃饭,或者很高兴去预约,这家餐厅就是河南名菜。

其中一道名菜叫"扒手头",是能耐棕榈、海参、鱼翅名的名菜,由鲁迅喜欢,其主要烹饪原料是猴头菇,曾经著名翻译家曹景华还特意从他的家乡河南到鲁迅带来了一种非常大的猴头菇, 鲁迅非常高兴,特意邀请了几个朋友一起品尝。

鲁迅不仅喜欢吃东西,还喜欢吃零食,他的创作经常有零食的伴奏,甚至在创作不同题材的作品中吃不同的零食,比如写关于吃甜的散文,写关于吃咸味的小说,写关于吃辣的散文......

孟子和莉莉有"绅士离烹饪还很远"的字样,但作为新文化运动的重要参与者,现代文学新潮流的代表鲁迅并不回避自己的要求和对食物的向往,甚至在日记中留出一大块篇幅记录自己的美食之旅, 展现自己的"口感",不有趣,让未来生活看到其"生动平凡"的一面,也展现了当时社会的新风尚。

吃的笔

批评和批判总是伴随着鲁迅先生作品的标签,人们总是习惯于在鲁迅先生的作品中找到尖锐有力的陈述,鲁迅先生的散文小说或散文,似乎有丰富的政治启蒙色彩。

针刺时的弊端也不妨碍生活感情的表达,纯粹是注重作品的启蒙属性,难免一些暴力物品,无视人、食衣的风景,极为遗憾,趣味性较差。

仔细阅读,作为一个合格的干米人,鲁迅先生在美食珍品中的作品也颇为沉重,值得仔细回味。

唯一站着喝酒又穿长衬衫的金B得回店取暖两碗酒,点一盘茴香豆。

麝香豆是绍兴地区特色小吃,主要材质是蚕豆,辅料有八角、麝香、肉桂、盐、盐、盐、盐、咸鲜、酒质浓郁、价廉美观,是江浙地区特别受欢迎的当地菜,尤其是绍兴地区,而鲁迅将其写进作品中也会给读者带来浓郁的家乡风味小吃。

社会剧在争夺水世界的书的竞争中,每天去挖,挖到穿在铁丝网做成的钩子,伏在河边钓鱼,半天都没能钓到一个大碗。

这样的虾一定有极其详细的生活经历才能知道。

最让我印象深刻的是《广告狂人日记》中对蒸鱼的讽刺性描述。

"鱼的眼睛,又白又硬,张开嘴巴,和那些想吃人的人的眼睛是一样的。吃几根筷子,滑溜溜的不知道是鱼是一个人。"

乍一看,令人毛骨悚然,只有社会精明的恐怖,甚至这样一个讽刺的比喻来形容通过饮食,可以看出鲁迅先生对饮食的研究细致入微。

端午节的男主角方轩,没有钱让仆人付荷花白更是好奇的是什么样的好吃。

起初读起来以为只是卷心菜,因为我听说过宝心菜有一个优雅的名字莲花白,后来听说这种莲花白并不比莲花白多,其实是一道由来已久的菜,根据它的传说,它的修行来自元代,据说也起源于明清时期, 有一种极简主义的做法,是白葡萄酒和莲花浸泡。

这道菜在民国时期的北京颇受欢迎,有文化的雅士都认为,秋天喝莲花,吃烟熏翅膀听秋雨,真的是人生的美好境遇。

多以吃为主场景的"风浪"、"黑蒸干菜"和"松花黄米饭"热蓬松冒烟,虽然只是简单的色彩描述,却莫名其妙地让人有了很有食欲。

梅子干菜是江浙菜中喻户晓的,新鲜甜的梅子干菜具有浓郁的肉香气,想起来也极具吸引力,不知怎么的就是松花黄米更有趣。

按AQ作为正确标准的油炸大鱼,不是壮加半英寸长的洋葱叶,而是城市的做法只需要加切成细片的洋葱丝,这就是如何精细研究和热爱的食物。

在鲁迅先生的作品中,总会有各种奇特或经典的美食,令人垂涎欲滴。

油豆腐辣酱、蒸鱼翅、烟熏鱼头、乌鸦肉炒酱面、炒饭粥、芋头茎汤......或者带着对当地美食的深情怀,或者带着一丝神秘的狩猎色彩,读鲁迅先生的作品总是带着几本书的美食好奇心,可以说是中华民国的舌尖。

一些形容鲁迅的词语把他描绘成一个拿着匕首、拿着枪的喋喋不休的战士。形象紧绷的眉毛,没有个性和生命,而其他方面似乎被稀释了,只有一个壳。"

这是鲁迅的儿子周海英在接受采访时说的。

关于"读鲁迅"这件事,最遗憾的就是只看了它的枝条,而错过了它的文字,"绿叶"的生活气息。无论是生活还是写作,鲁迅不仅要开始"刀锋"准备战斗,还要慢慢享受生活。

大家都知道"交叉眉冷到赤福手指,鞠躬给骡牛",但很少注意,这首诗是"达夫享受餐"的副产品。

1932年,于大夫在上海组织了一次晚宴,拿出一份朴素的邀请函,随意向公众题词,鲁迅当场写下了这句话,还在上角的字上写着"大夫享受米饭,闲人榨油"八个字,似乎既有才华又有感情,名人的清白风气浮出水面。

面对落后的"吃能吃社会"的习惯和观念,鲁迅不屈不挠地抨击,甚至为了理想,他心中和朋友过去成为"文学敌人",用笔和纸来形容自己理想的文学和思想。

那就是一个识字、救助者在面对国土困境最无力、最有力的斗争,过上美好的生活,享受生活是人民希望每一个民族在热水里都能享受到的救赎。

为了让人民奋起抗争,心中必须对洁净的土壤有和谐的向往。

美食、甜品,这是鲁迅心中一片宁静祥和的土地,当我们关注鲁迅生活中生活的乐趣一面时,也无形中拉近了我们之间的距离。

从名人的新文化运动时期,到民国活跃的煮饭,这样的对比让鲁迅先生的形象更加灵魂化,更不再是冰冷的刻板印象。