"魯迅:我說過"是現在流行的網民之間交流樂趣的線上社交平台。

一方面,因為魯迅的金句很多針和缺點,直到今天依然能站在潮流中引領時代觀,由大家競相引用;

另一方面,人們喜歡把一些看似具有一定意識形态特征的言論放在魯迅的名字上傳播開來。

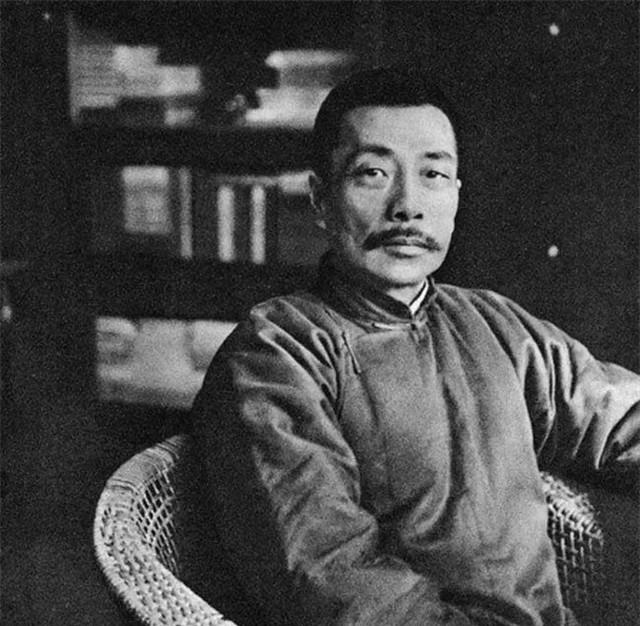

一提到魯迅,首先想到的是一把利劍般鋒利的字眼,針尖的話語,針時不法的民主戰士形象,抛棄了醫學文本,用筆墨揭露封建的壞習慣,打破了落後思維的幻覺,到處都是。

說到魯迅,衆所周知,他是一位偉大的作家、教育家、思想家、革命家、新文化運動的大師,也是中國現代文學的創始者之一。

當我們提到魯迅時,我們想到了國小教科書中的草園和三味書屋,跳土和夜瓜田中的草......

魯迅已經成為一個抽象的精神領袖,一個無形的價值取向,但這些被貼上标簽的形象也顯得格外冷酷和遙遠。

其實,魯迅一生都非常熱愛美食,他喜歡美味,樂于分享,是名副其實的"民國幸福人民"。

無論是在北京、上海、廣州還是廈門,他住過的每一個城市都有他的"美食地圖",甚至經常在日記中寫下他"逛店"的感覺,記錄了大量的美食名稱和店鋪。

一份記錄魯迅半年多的菜單,暴露了他的"吃"屬性,徐光平爆出的菜單比預期的要豐富。

魯迅食譜

在上海的魯迅紀念館,一個特别的藏品吸引了大家的目光。

該系列是魯迅的妻子徐光平記錄的菜單,與生活中記錄的家庭食譜相似。

這個食譜沒有像我們通常印象的那樣記錄其他菜肴的烹饪風格或名稱,而是記錄了魯迅先生在1927年11月至1928年6月期間每天吃的食譜。

在食譜記錄中,魯迅先生的日常食譜非常豐富,素食者的組合看起來非常有吸引力。

任何一個回合,你都可以看到利頓的食譜有蒸沙魚、紅烤肉桂魚、排骨、蒸雞、西蘭花牛肉、蒸魚片、炖羊肉、羅漢菜等"大菜",最基本的配置每頓飯還要一份素食三菜一湯,金子的燃燒程度令人震驚。

據徐廣平食譜統計,每個月單獨吃飯會花掉一半的家庭收入,雖然吃得非常豐富,不僅夠養活,但放在今天的恩格爾系數那也非常高。

這本來是魯迅和徐光平家當時也是比較費力的,再加上魯迅先生買書也比較大,在食物上也沒必要這樣的"奢侈"。

但魯迅先生并不在乎,找食物是無論他在哪個城市都非常關注的環節,也有猜測,魯迅先生出于對新婚妻子的愛,不忍心讓它做飯。

但總之,要讓妻子記錄出如此細緻豐富的配方,無論什麼因素,魯迅對食物的追求都是不可或缺的。

這道配方讓魯迅的形象在大家的眼中變得具體而生動,每天看着魯迅先生的入口食物,仿佛也瞥見了他日常生活中的一個小小的,看到了每天奉獻享受荀兄弟的食物。

其實能有這樣一個出人意料的配方,早在Xungo的日記和作品中就能看到。

魯迅在城市生活中留下了"魯迅同菜一碟",魯迅的作品中不少經典的江浙小吃都令人好奇。

華蓋續集也錄下了這樣一件事,一位朋友給魯迅帶來了一些柿子霜,他非常喜歡,而且非常珍惜。聽說這種糖有奇怪的用途,嘴裡有些小瘡就擦了擦好,是以趕緊收起來,然後忍不住要照顧,給自己找個理由,覺得自己不常有口腔瘡,沒必要保留,而且大部分都吃了。

魯迅還拿出自己珍貴的柿子糖霜糖去招待一位河南族女友,出乎意料的也被人嘲笑,說這隻是一種普通的零食,魯迅忽然想到,拿柿子霜糖來招待這位朋友,就像别人拿黃酒喝一樣,沒什麼不尋常的。

但這也展現了魯迅先生對食物的熱愛和珍惜。

在生活中吃

一百年後,我們稱贊魯迅是作家、思想家、革命家,一百年前的魯迅,也是一個真正的美食家。

電視劇《覺醒時代》中有一幕讓觀衆津津樂道,那就是在陳獨秀出獄的酒吧裡,圍坐在餐桌旁的人群依然興奮地談論着這個世界,魯迅喊道:

"什麼時候開桌子,嘴巴就出來了。

這與平時教材中嚴肅的形象形成鮮明對比,但更是吸引了大家的目光,甚至不敢相信魯迅會這樣說話,但其實如果你仔細了解,你會發現魯迅先生就是這樣一個熱衷于食物幹米飯的人。

魯迅先生關于食物的轶事也非常多,比如因為愛吃甜食,在自己的牙醫身上飽受齲齒的折磨,還獎勵自己一塊米香味的鄉村餅幹。

類似的事情也記錄在魯迅的日記中。

"中午前三天帶着十多人去了董家,一到見部就來了。下午去王府井牙醫徐景文治療牙病,同意補上四顆牙,并裝一瓶藥,總價47元,付十元。米村買餅幹一進制。"

這是魯迅1935年5月日記的内容,記錄了他在回家路上買零食和吃的日常生活。

魯迅從日本留學歸來,很久以來第一個居住的城市是北京,除了在教育部擔任公職外,還在北京大學、北京師範大學、北京女子師範大學等學校任職。

從1912年到1926年,他在北京生活了15年,也在北京"吃"了15年,在此期間,魯迅的日記記錄了近百家著名餐館。

日記中記載的餐廳有廣和樓、廉價屋、薊縣屋、志美樓、同居、東興樓、杏仁花村、三産觀景、中央飯店、四川飯店、西安飯店、德國飯店、泰豐樓、廣福樓、新豐樓......

在這些餐廳中,魯迅先生最常去的"八居"第一廣和家,當時住在山禾堂,廣和家在其胡同對面。

當時著名的廣闊住宅"三不粘"、油炸腰花等菜肴讓魯迅心動,魯迅先生不僅經常來訪,還常被稱為"外賣"到家。

所謂"三不粘",就是用蛋黃、澱粉、糖、水的加工和蒸煮,注意煮熟快,成品不完全是蛋糕,也不是真正的湯,用一把勺子,需要一個不粘勺子,兩個不粘闆,三個不粘牙,清爽又甜又軟,命名為"三不粘"。

三不粘不僅美味,還有酒的作用,是以魯迅先生像三不粘一樣可能也有一種愛喝酒,于大福禮物魯迅曾經的詩中寫道:

"醉醺醺的眼睛在餐廳裡朦胧地擡起頭來,悠閑地喊着兩聲。

此外,根據魯迅先生日記的記錄,"和記"和記"店裡切面的大塊牛肉面、"海天春"等,雖然都是普通食品,價格便宜,也一直是魯迅先生的青睐。

魯迅也喜歡吃辣、辣魚粉皮,放開辣椒的李子幹邑肉是魯迅最愛的菜品。

據說,魯迅曾向胡石解釋,他先吃辣是為了緩解苦澀,說紹興人的味道真的不好辣味,但他喜歡吃的是為了緩解睡眠,晚上很安靜,寒冷的人睡着的時候,脫下辣椒進了幾段進嘴裡咀嚼, 額頭上立刻出汗,周圍柔軟,困倦,可以繼續閱讀。

除了廣和居所,與北京一樣,"八大宅邸"之一的同居和居所魯迅也非常喜歡,其菜品以魯菜為主,魯菜在經典菜品中應有盡有,油炸肥腸、九轉胖腸、三不粘等都在它的欄目中。

魯迅特别喜歡同居生活炸蝦球,因為這道菜更符合魯迅江浙的味道,是融合了南方菜種後推出的新菜。

根據日記記載,魯迅也喜歡用烤面包生活,即面包表面刷一層油,有時将面包切成薄片,再烤幹,焦黃酥脆,外燒焦,口感極佳。

魯迅也去了廣州,擔任廣州中山大學中文系主任,在廣州定居半年多後,魯迅日記記錄了多達25家餐館。

"奇迹香麗"餐廳一豆蒸鲭魚讓魯迅贊不絕口,"一個天堂""美立對"冰房冰淇淋也得到了魯迅的青睐......

1927年9月,魯迅去了上海,魯迅平時住在上海,這是魯迅創作的高峰期。

在上海逗留期間,魯迅還經常邀請朋友一起品嘗美食,"知味觀"和禹餐廳梁園東梅樓成為魯迅家的常客。

口味觀專營東坡肉,叫花雞、西湖醋魚等名菜,非常符合魯迅的口味。

因為魯迅最愛,到了20世紀80年代,就有外國美食家來觀味,名叫魯迅那年邀請客人吃幾道菜。

梁園來美樓是河南的一家餐廳,據統計,魯迅在不到一年的時間裡多次到梁園來美樓,或者朋友吃飯,或者很高興去預約,這家餐廳就是河南名菜。

其中一道名菜叫"扒手頭",是能耐棕榈、海參、魚翅名的名菜,由魯迅喜歡,其主要烹饪原料是猴頭菇,曾經著名翻譯家曹景華還特意從他的家鄉河南到魯迅帶來了一種非常大的猴頭菇, 魯迅非常高興,特意邀請了幾個朋友一起品嘗。

魯迅不僅喜歡吃東西,還喜歡吃零食,他的創作經常有零食的伴奏,甚至在創作不同題材的作品中吃不同的零食,比如寫關于吃甜的散文,寫關于吃鹹味的小說,寫關于吃辣的散文......

孟子和莉莉有"紳士離烹饪還很遠"的字樣,但作為新文化運動的重要參與者,現代文學新潮流的代表魯迅并不回避自己的要求和對食物的向往,甚至在日記中留出一大塊篇幅記錄自己的美食之旅, 展現自己的"口感",不有趣,讓未來生活看到其"生動平凡"的一面,也展現了當時社會的新風尚。

吃的筆

批評和批判總是伴随着魯迅先生作品的标簽,人們總是習慣于在魯迅先生的作品中找到尖銳有力的陳述,魯迅先生的散文小說或散文,似乎有豐富的政治啟蒙色彩。

針刺時的弊端也不妨礙生活感情的表達,純粹是注重作品的啟蒙屬性,難免一些暴力物品,無視人、食衣的風景,極為遺憾,趣味性較差。

仔細閱讀,作為一個合格的幹米人,魯迅先生在美食珍品中的作品也頗為沉重,值得仔細回味。

唯一站着喝酒又穿長襯衫的金B得回店取暖兩碗酒,點一盤茴香豆。

麝香豆是紹興地區特色小吃,主要材質是蠶豆,輔料有八角、麝香、肉桂、鹽、鹽、鹽、鹽、鹹鮮、酒質濃郁、價廉美觀,是江浙地區特别受歡迎的當地菜,尤其是紹興地區,而魯迅将其寫進作品中也會給讀者帶來濃郁的家鄉風味小吃。

社會劇在争奪水世界的書的競争中,每天去挖,挖到穿在鐵絲網做成的鈎子,伏在河邊釣魚,半天都沒能釣到一個大碗。

這樣的蝦一定有極其詳細的生活經曆才能知道。

最讓我印象深刻的是《廣告狂人日記》中對蒸魚的諷刺性描述。

"魚的眼睛,又白又硬,張開嘴巴,和那些想吃人的人的眼睛是一樣的。吃幾根筷子,滑溜溜的不知道是魚是一個人。"

乍一看,令人毛骨悚然,隻有社會精明的恐怖,甚至這樣一個諷刺的比喻來形容通過飲食,可以看出魯迅先生對飲食的研究細緻入微。

端午節的男主角方軒,沒有錢讓仆人付荷花白更是好奇的是什麼樣的好吃。

起初讀起來以為隻是卷心菜,因為我聽說過寶心菜有一個優雅的名字蓮花白,後來聽說這種蓮花白并不比蓮花白多,其實是一道由來已久的菜,根據它的傳說,它的修行來自元代,據說也起源于明清時期, 有一種極簡主義的做法,是白葡萄酒和蓮花浸泡。

這道菜在民國時期的北京頗受歡迎,有文化的雅士都認為,秋天喝蓮花,吃煙熏翅膀聽秋雨,真的是人生的美好境遇。

多以吃為主場景的"風浪"、"黑蒸幹菜"和"松花黃米飯"熱蓬松冒煙,雖然隻是簡單的色彩描述,卻莫名其妙地讓人有了很有食欲。

梅子幹菜是江浙菜中喻戶曉的,新鮮甜的梅子幹菜具有濃郁的肉香氣,想起來也極具吸引力,不知怎麼的就是松花黃米更有趣。

按AQ作為正确标準的油炸大魚,不是壯加半英寸長的洋蔥葉,而是城市的做法隻需要加切成細片的洋蔥絲,這就是如何精細研究和熱愛的食物。

在魯迅先生的作品中,總會有各種奇特或經典的美食,令人垂涎欲滴。

油豆腐辣醬、蒸魚翅、煙熏魚頭、烏鴉肉炒醬面、炒飯粥、芋頭莖湯......或者帶着對當地美食的深情懷,或者帶着一絲神秘的狩獵色彩,讀魯迅先生的作品總是帶着幾本書的美食好奇心,可以說是中華民國的舌尖。

一些形容魯迅的詞語把他描繪成一個拿着匕首、拿着槍的喋喋不休的戰士。形象緊繃的眉毛,沒有個性和生命,而其他方面似乎被稀釋了,隻有一個殼。"

這是魯迅的兒子周海英在接受采訪時說的。

關于"讀魯迅"這件事,最遺憾的就是隻看了它的枝條,而錯過了它的文字,"綠葉"的生活氣息。無論是生活還是寫作,魯迅不僅要開始"刀鋒"準備戰鬥,還要慢慢享受生活。

大家都知道"交叉眉冷到赤福手指,鞠躬給騾牛",但很少注意,這首詩是"達夫享受餐"的副産品。

1932年,于大夫在上海組織了一次晚宴,拿出一份樸素的邀請函,随意向公衆題詞,魯迅當場寫下了這句話,還在上角的字上寫着"大夫享受米飯,閑人榨油"八個字,似乎既有才華又有感情,名人的清白風氣浮出水面。

面對落後的"吃能吃社會"的習慣和觀念,魯迅不屈不撓地抨擊,甚至為了理想,他心中和朋友過去成為"文學敵人",用筆和紙來形容自己理想的文學和思想。

那就是一個識字、救助者在面對國土困境最無力、最有力的鬥争,過上美好的生活,享受生活是人民希望每一個民族在熱水裡都能享受到的救贖。

為了讓人民奮起抗争,心中必須對潔淨的土壤有和諧的向往。

美食、甜品,這是魯迅心中一片甯靜祥和的土地,當我們關注魯迅生活中生活的樂趣一面時,也無形中拉近了我們之間的距離。

從名人的新文化運動時期,到民國活躍的煮飯,這樣的對比讓魯迅先生的形象更加靈魂化,更不再是冰冷的刻闆印象。