離開北京大學後,馮友蘭無法放棄深入研究西方哲學的欲望,除了教學工作和參與傳播新文化的活動。工作之餘,他時刻關注留學的機會,随時準備參加海外留學生的考試。天帝沒有承受痛苦,馮友蘭終于得到了河南公立學校的學習機會。

民國初期,河南地方政府有一所預科學校來歐美留學。從這所學校畢業後,學生可以從河南派往歐美留學。後來,河南省政府從歐美預科學校派出畢業生出國留學,還在各地公開招收同等數量的學生送往全國留學,作為公平。馮有蘭的弟弟馮靜蘭屬于河南官方出國留學資助的一種。

1919年,在河南官方對留學學生的收費計劃中指定了一個名額。1919年5月,馮友蘭通過了河南省第一次考試,6月來到北京,在教育部的主持下參加留學學生複考。

學習西方哲學是馮友蘭在中國公立學校學習時既定的學習抱負。但馮友蘭還是決定去美國哥倫比亞大學學習哲學,還是經過了一番考慮。

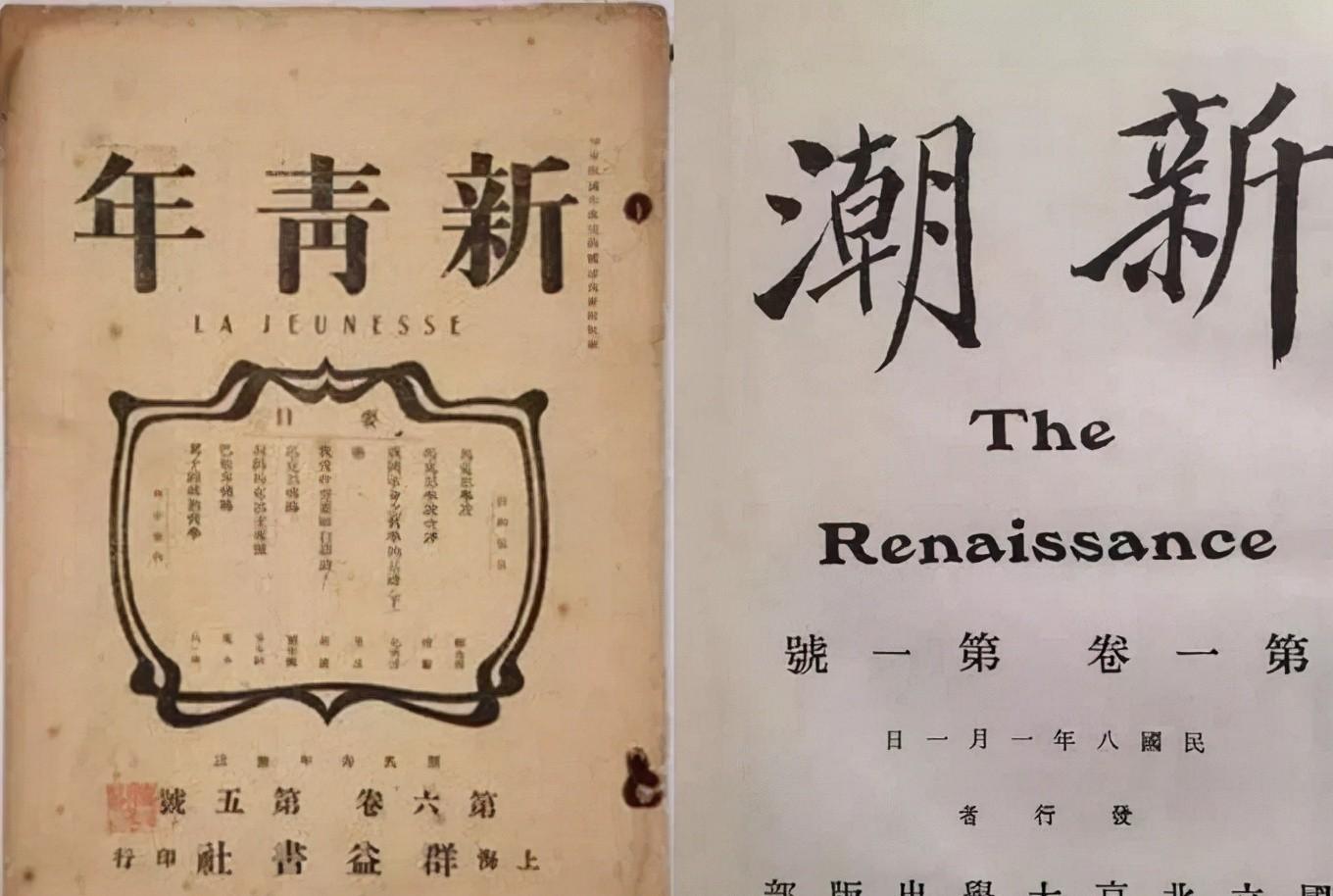

1919年6月,馮友蘭在教育部的主持下前往北京參加留學生複試,回到北京大學,參觀了《潮流》雜志。

"新浪潮"

當時,馮有蘭的意圖是與陳家怡見面,在《因明的簡單談話》一文中與陳家毅讨論學術觀點,因為馮有蘭不同意陳的學術觀點。陳嘉業1918年進入北京大學哲學系,1920年以文科哲學系第一榮譽畢業于北京大學。

1919年,馮友蘭回到北京大學探望陳家怡,後來又見到了傅家姻。此時,Fussy已經完成了在北京大學的學業,計劃用山東官方學費出國留學,但也通過了教育部的考試。福相邀請馮友蘭到歐洲留學。馮友蘭決定去美國,因為哥哥曾在美國留學。大驚小怪去了歐洲,先是在倫敦大學藝術學院學習,後來在德國柏林大學藝術學院學習,直到1926年才回來。

胡适

馮友蘭決定去美國,為了選擇一所理想的大學,曾經問過胡石。

胡适将馮友蘭介紹到美國哈佛大學哲學系和美國哥倫比亞大學哲學系。

胡石認為,哈佛大學哲學系和哥倫比亞大學哲學系都是著名系,但哈佛的哲學是舊的,哥倫比亞大學的哲學是新的。他本人在哥倫比亞大學學習了一門新哲學。胡石的介紹,其實是說服了馮友蘭去哥倫比亞大學學習西方哲學。

馮有蘭去美國留學時,中國學者對歐美哲學界的情況知之甚少。就西方文化傳入中國的時間而言,雖然可以追溯到明末清初,但當時引入中國的西方文化大多是自然科學和社會科學,哲學的内容非常少。

法律變遷前後,人們開始關注西方哲學。但在此期間,西方傳播的西方哲學家除了嚴福,如梁啟超、王偉等人物外,并沒有親身經曆過西方文明的經曆。而且,梁啟超等人物往往與自己的政治思想密切相關,交流内容大多局限于培根哲學、笛卡爾哲學,這些都對西方現代物質文明的發展有直接影響,而王偉則主要介紹叔本華哲學和尼采哲學。

1904年左右,馬俊武、梁啟超等人開始介紹黑格爾哲學和康德哲學,但内容也很膚淺,更不用說對德國古典哲學的深入研究了。對康德哲學的深入研究和系統傳播,其實是在五四運動之後開始的。張明定《康德批判哲學的形式》和陸偉的《康德的美學思想》等對康德哲學較為系統的研究成果大多出現在20世紀20年代。

1924年,張偉進入北京大學哲學系教授西方哲學,在黑格爾的哲學交流方面做了大量有益的工作。此時,馮友蘭已經離開北京大學多年。是以,在馮有蘭出國之前,要了解美國哲學界的情況,沒有比胡适更合适的人選了。

胡石雖然是哥倫比亞大學的博士生,但他對當時美國哲學的發展并沒有深刻的了解。因為,胡世志,重心不是哲學。不過,胡适介紹了當時美國哲學的現狀,馮有蘭選擇了哥倫比亞大學,影響很大。因為,不管怎麼說,胡石有過在美國留學的經曆,回國後,中國學術界的影響力越來越大,地位越來越高。再加上馮友蘭今年決定赴美,受到胡石、陶行志等人的邀請,杜威也紛紛來中國講學。

《新青年》

1919年4月,胡适在《新青年》中結合老師在中國的講座,介紹了杜威的實用主義。這些也使得馮有蘭不能不同意胡适對美國哲學圈形勢的分析和評價。當時,美國實用主義的代表确實在哥倫比亞大學任教。在歐美哲學的發展中,實用主義也是當時哲學理論的一種比較新穎的形式。

選擇學校後,馮友蘭于1919年9月離開家鄉,前往美國哥倫比亞大學學習。但他在上海等了一會兒,才在1919年12月乘船抵達美國。

哥倫比亞大學成立于1754年,前身為國王學院,1912年更名為哥倫比亞大學。辦學的特點不僅限于傳統、學科建設,具有自然科學、商業、曆史、行政和航海等學科。但就人類傳統而言,哥倫比亞大學其實沒有哈佛那麼深厚。哈佛大學早期得到教會的支援,始終關注學科領域人文學科的建設。但當馮加入哥倫比亞大學時,杜威已經在該校任教多年(杜威于1904年加入哥倫比亞大學)。

杜威

與此同時,當時是美國新現實主義代表的蒙塔古在學校任教。可以說,哥倫比亞大學在20世紀20年代,集中于現代美國哲學的一些主要代表人物。這種情況,讓中國學生來美國,除了馮友蘭,還有一些人已經進入哥倫比亞大學學習哲學。

馮友蘭第一次來到美國,一切都感覺很新奇。這種新奇,是一位長期沉浸在中國傳統學術文化氛圍中的年輕知識分子,第一次體驗到了西方社會文化獨特的精神反應。馮有蘭到美國,曾寫下自己的感受,寫成《中國官方風采與美國商業氛圍》一文,發表于河南柳梅學會主辦的《河南柳梅學生年報》1920年第一期。

在這篇文章中,馮友蘭總結了他所認為的美國社會文化風格為"商業主義",将當時中國社會的文化風格概括為"官方風格"的特征。

晚年,馮友蘭回憶起年初來到美國時的感受,他認定美國是當時的"商業國家",把中國當年視為"官方國家"。

在馮有蘭看來,中國是一個"紳士是公義,小人是好"的長遠身份國家。

是以,人們崇尚道德價值觀,不顧商業活動,就金錢而言,中國人往往"不顯眼",而在美國,社會生活的方方面面,都洋溢着商業氛圍。人為了錢、利益,往往是"包羅萬象",非常小心。

在政治生活中。美國的資産階級民主在當時已經形成了一個制度。雖然制度有一個完善發展的過程,但在這個過程中,資産階級的民主原則始終在起作用,政治活動的形式發生了變化,實質也沒有改變。馮有蘭把這種情況稱為"換藥不換湯"。

當時,中國的社會和政治活動,隻學習了西方資産階級民主政治的形式,實質上,還在延續封建主義的官方标準制度。馮有蘭将這種情況稱為"換湯不換藥"。在馮有蘭看來,當時美國社會和中國社會的差異,表面上是不同社會制度的差異,本質上是兩種文化的差異。

馮友蘭赴美留學,由于西方人文社會科學意識的大量傳承,中國的文化和學術領域正在經曆西方文化潮流的新沖擊。自清朝末年以來,許多人認為西方文化的力量在于物質文明,在于科學技術,至于公德心層面的文化成就,而不是西方民族;這些想法已被證明是不正确的。馮友蘭來到美國,也親身感受到,在美國,擁有發達的物質文明,更是其公德心。人們的物質生活和精神生活的結合構成了美國生活的全部。

這種感覺,讓馮友蘭當時對河南送國際學生,對文科學生的限制還是深深關注的。他認為,中國派學生出國留學、注重科技、輕視人文社會科學是不恰當的。

因為,在現代社會生活中,物質文明和公德心實際上同一個重要位置。是以,他建議改革派遣留學生到中國的方法,以克服重科技現象。這個建議實際上表達了他對社會文化問題的了解。這種物質文明和公德心,西方物質文明及其公德心與之相關的文化觀念,也揭示了馮有蘭思考文化問題的思想路徑和特點。

從這個概念中,我們可以看出,在文化問題上,馮有蘭并不認同晚清開始流行"中西使用"的說法;

它也不認同西方文化比物質文明長,中國文化比公德心更好,或者西方物質文明優于東方,東方公德心優于西方文化觀念。

馮有蘭最早來到美國,對于中西文化問題一直沒有系統深入的思考,但其科學工程和人文的命題,奠定了對中西文化問題的思想前提和了解。

馮友蘭剛到美國,就在梁啟超回到歐洲的時候,東西方文化的價值在國内學術界正在醞釀新的判斷和估價。

梁啟超

梁啟超在第一次世界大戰後漫遊歐洲,梁啟超對歐洲思想文化的認識更為真實,但戰争也使梁啟超對西方文明有了新的認識。梁啟超認為,西方物質文明的高度發展,使歐洲各國在戰争中遭受毀滅性破壞,造成社會蕭條和民生衰退;

于是,梁啟超回到國後,對中國人民說:"大海對岸的數萬人擔心物質文明的破産,哀歎絕地武士的呼救。"誰在呼救?"在梁啟超看來,當然是東方文化。

因為,在那個時候,西方有人想把西方文明從東方文明中拯救出來。梁啟超的認識,為當時中國一些比西方文化更強大的人提供了重要的證明和依據,使得高舉東方文化旗幟的東方文化學派在文化理論上更加活躍。

馮友蘭在美國,西方文明的具體感受自然不同。雖然他主張藝術與科學相結合,認為一個社會需要物質文明和公德心建設才能保持健全的社會生活,但他并不鄙視西方的物質文明,努力弘揚東方文化。

馮有蘭後來思考了中西文化,在方法和觀念上始終與東方文化學派保持着一定的距離。

馮友蘭來美國留學時,北京大學中幾位在五四運動中比較有影響力的學生也來美國留學。這些北方大學生有:羅嘉倫、康白毅、周玉林、段希鵬、王景熙。這些北方大學的學生(特别代表羅嘉倫)是五四運動的學生領袖,是蔡元培先生在留學時推薦的,學習費用由穆玉初支援(據馮友蘭回憶,這群北方大學學生的轉學經費一開始其實加了孟守鈞)。

羅加隆德

羅嘉倫等人于1920年秋天左右來到美國。因為,羅嘉倫進入北京大學大學學習的時間是1917年,比大驚小怪晚了一年,比馮有蘭晚了兩年。羅嘉倫等人在美國留學,對國内教育部門的影響非常大,當時人們昵稱北京大學為"五部長留國"。羅嘉倫來到美國後,去了普林斯頓大學研究院,段希鵬和周玉林去了馮友蘭所在的哥倫比亞大學研究所。

馮友蘭在美國留學,與羅嘉倫等北京大學學生有很多人脈。馮有蘭曾說過,在普林斯頓大學讀書期間,羅嘉倫有空的時候來到紐約見同學。

馮友蘭在北京大學期間在美國留學期間,這群北方大學的學生,後來都是老中國教育界和學術界的名人。特别是放學歸來的福相和羅嘉倫,都是中國舊教育和學術界的有影響力的人物。

羅嘉倫曾在舊中國擔任清華大學校長和中央大學校長,而傅嘉倫則在老中國中央研究院工作很長時間,并擔任北京大學校長。大驚小怪去台灣後成為台灣大學校長。1950年大驚小怪去世後,有傳言說羅嘉倫将接任台灣大學校長。這顯示了撫仙和羅嘉倫在中國教育和學術界的地位和影響力。

馮友蘭和福仙,羅嘉倫的密切接觸者。馮友蘭在北京大學的時候,《潮流》雜志并沒有出版。因為馮友蘭和福仙、羅嘉倫都曾留學、密切接觸,後來被羅嘉倫推薦,1920年4月,北京大學新浪潮學會也出版了《本會特别活動》,接受馮有蘭為新浪潮社團成員。

馮友蘭與福相、羅嘉倫等人的歲月,為他後來的學術活動創造了重要條件。

可以說,燕仙、羅嘉倫、馮友蘭等學生的互相支援,構成了五四前後北京大學畢業生成功的重要原因。

進入哥倫比亞大學後,馮友蘭安排時間學習英語。馮友蘭在上海的中文公立學校就已經有了一定的英語基礎。進入北京大學後,雖然專業方向轉向了中國哲學,并沒有放棄英語學習,但就一般閱讀而言,問題應該不會很大。然而,馮友蘭來到美國後,英語已經成為學習和生活的通用語言,應對這樣的語言環境需要一個适應的過程。

像馮友蘭這樣的國際學生認為自己不夠好,是以在學習上非常勤奮。在五四前後出國的留學生中,努力學習的代表人物,大概是把陳玉科推到了第一位。

陳玉科

陳出生于1890年,比馮有蘭大五歲。陳玉科一生中曾多次出國留學。1919年底馮友蘭進入哥倫比亞大學時,陳正男正在哈佛大學學習。

Chen于1918年冬天加入哈佛大學,學習了三年,然後轉到德國柏林大學研究所。在中國學生中,陳玉科屬于那種隻學苦樂道的學者,不顧名利。1922年左右,當陳光誠去德國時,福斯正在德國學習。福斯尼安曾認為,陳瓦塞克是當時留在德國的學生中"最有希望的閱讀種子"。其實,Fussy本人和陳玉科是同一類人。在柏林大學,大驚小怪和陳玉科因其勤勞的面孔和毫無戒心的面孔而被稱為"甯國政府大門前的一對石獅"。陳玉科出國留學多年,不論學曆,都是為了追求知識,最終成為近代中國最博學的學者。

回國後,陳還長期在清華大學任教,與馮有蘭共事多年,對馮有蘭的學業成績持積極态度。

當馮有蘭的《中國哲學史》在清華大學叢書中發表時,陳是該書的審稿人之一,并撰寫了一份評論報告,以促進馮有蘭作品的出版。陳寅恪加入哈佛大學後不久,馮雯霖加入了哥倫比亞大學。陳在哈佛大學的時候,他并沒有旅行,專門探索偏遠的教室,他的人和其他東西,在中國學生中廣泛傳播。馮有蘭雖然喜歡自己的人,很佩服自己的學曆,但在美國留學期間并沒有遇到陳玉科。

馮友蘭進入哥倫比亞大學,在那裡他的學習動機似乎與陳玉科式的國際學生不同。

馮友蘭在美國留學,努力考慮國家的需求和對個人學習的追求。出國時,他寫了《與社會一起離開》,以與雜志上的同僚說再見":

我要去太平洋劃船,

在邊界的另一邊,共和國;

我也想賣一些食物,

拯救饑荒。

我們認識到這條道路,

去吧,不要懈怠,不要想它。

我們正在喂養他,

即使千百磨難,也讓半途而廢。

我的股票勤奮地說:

我們為他的健康所做的努力。

雖然詩中說,雖然在《心》雜志這本學術之花的愛情中,但馮有蘭卻所謂"賣點菜"、"救這饑荒",其用意是學習和引進西方學術文化,解決中國人面臨的文化沖突,拯救民族文化的危機。這是馮有蘭将學習活動與國家需求聯系起來的具體表現。

同時,馮友蘭也不否認自己來美國學習,是為了學習自己的進步和學業上的成功。當他剛到美國時,他在日記中說:"幾年來日記時銀,興高采烈的人員也一樣。現在遠離父母,不要老婆,遠離這種異域,為了學習,也應該勇敢進取,艱苦奮鬥,堅持不懈。這本日記是修行之心的一端,如果這本日記記不住,非人類也是。這是他感情的表達。出于這個動機,馮有蘭對1919年9月離開開封、20世紀20年代初考入哥倫比亞大學感到不滿。當時,馮友蘭與北京大學同學楊振生在哥倫比亞大學正式注冊後,曾這樣寫過一篇日記:"離家半年,到今天才能進去,可悲。"這些話,應該是馮友蘭當時的心境。

馮友蘭剛到美國時,對自己學習情況的不滿變成了他努力學習的動力。進入哥倫比亞大學後,他仍然注重進一步學習英語。1920年5月,馮有蘭探望弟弟靜蘭後,前往科羅拉多州,在州立暑期學校學習英語和德語。經過艱苦的學習,他的英語取得了很大的進步。

1921年,馮有蘭與楊振生、周玉林等人一起,協助日本人蕭玉良将李白的詩歌翻譯成英文,并出版了英文版的《李白詩》。語言能力的提高,讓馮友蘭在專業學習上也獲得了更大的自由度。

馮友蘭也有自己明确的學位目标。他的目标是獲得博士學位。在馮友蘭的了解中,學位不是名利的問題;

"大多數中國學生學習努力,但對學位的态度卻大不相同,"他曾經說過。有些人不想要學位,随意選擇課程。有些人認為碩士學位就足夠了。因為要獲得博士學位,你必須選擇一些需要它的學校,但實際上并沒有做很多好事。那麼多國際學生,隻要有碩士學位就夠了,我就想找個醫生。我的想法是,學校設定的要求是一個學習計劃,是以總有原因的。按照那個計劃學習,總比沒有計劃好,随便把握,好一點。"

剛到美國時,馮友蘭就有了明确的學習目标,能夠意識到自己學術能力的不足,并将其轉化為出國留學的動力,這是他在哥倫比亞大學取得學業成功的重要原因。

作者: 田文軍